伏羲作为中华文明的人文始祖,其形象与智慧深深烙印在传统文化中。据《史记》《帝王世纪》等古籍记载,伏羲“龙颜”“尺骨”的异相被古人视为帝王之兆,尤其是额前隆起的骨相,被命名为“伏羲骨”。这一特征在后世相学中演化为贵格象征,认为其承载着智慧、权谋与气运。而“方形伏羲骨”作为其中最具代表性的形态,更被赋予“如印如玺”的意象,成为相学中“贵不可言”的标志。

从考古学视角看,甘肃天水出土的新石器时代鲵鱼纹彩陶瓶,以人首蛇身的纹饰印证了伏羲形象的历史渊源。相学中的伏羲骨描述,与这类早期文明符号存在高度关联。汉代《白虎通义》将伏羲骨纳入“圣王异相”体系,唐代司马贞在《史记索隐》中进一步系统化其形态特征,提出“方伏犀骨主帝王将相”的论断。这种将生理特征与命运强关联的文化建构,实则是古代天人感应思想的具体投射。

二、形貌:方印之骨与贵气表征

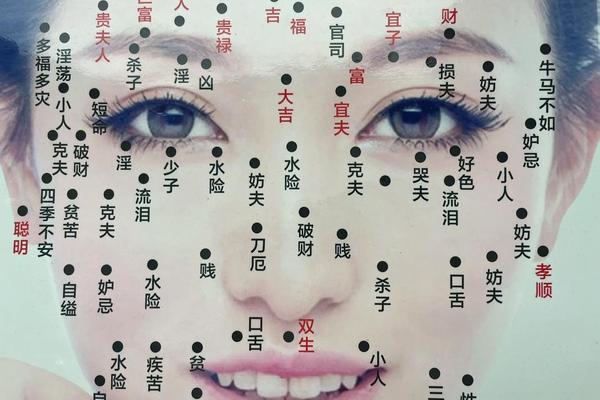

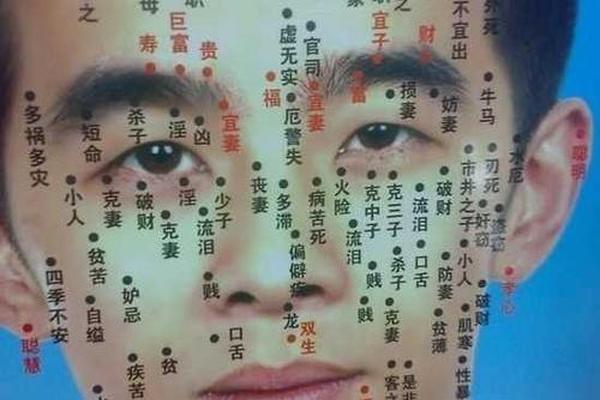

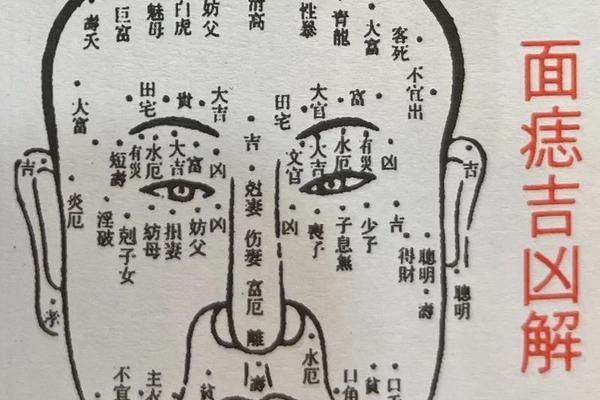

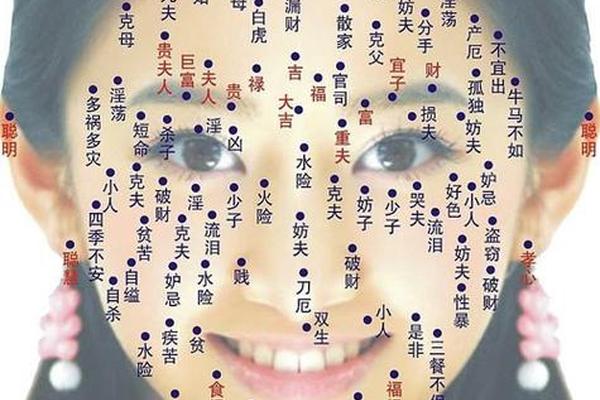

方形伏羲骨的具体形貌,在相学中有严格界定。其核心区域位于额头中央,自鼻梁根部(山根)向上延伸至发际线,形成方正饱满的骨块,状似古代玉印。明代《神相全编》特别强调“骨需隐起而润泽”,若配以光洁无痕的皮肤,则主“官禄亨通,才智超群”。现代面相研究者指出,此类骨相常伴随眉骨平阔、颧骨丰隆的特征,构成“三庭五岳皆朝拱”的格局。

从解剖学角度观察,方形伏羲骨对应前额叶皮质发育区域。神经科学研究显示,该区域与决策力、执行力密切相关。虽无直接证据证明骨相决定命运,但额头饱满者往往给人威严睿智的直观印象,这种社会认知偏差可能影响个人发展机遇。如明太祖朱元璋的“奇骨贯顶”被史书记载,实则是其政治形象的符号化表达。

三、痣相:贵骨灵纹与气运流转

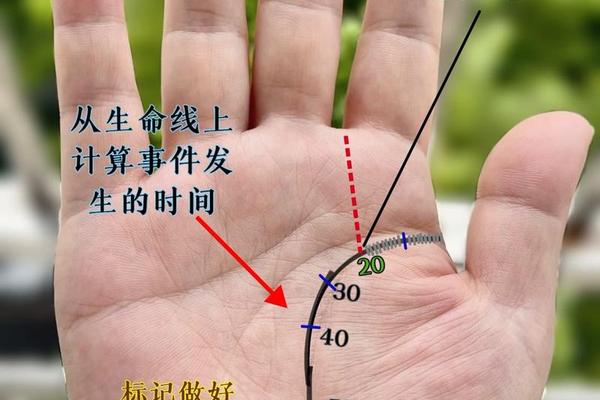

在传统相术中,伏羲骨上的痣相被视为“天机显化”。若骨上生朱砂痣,称为“印堂藏珠”,主贵气通达;若为黑痣则需辨位——骨顶生痣多主突发际遇,骨侧生痣常应贵人扶持。清代《铁关刀》记载:“骨有红痣如丹砂,三十之前必腾达”,这种将生理特征与年龄运程对应的体系,体现了古代命理学的时空观。

现代心理学研究揭示,面部特征影响社会认知。美国普林斯顿大学实验表明,额头光洁饱满者更易被判定为领导者。若伏羲骨区域有显眼痣相,可能强化观察者的记忆点,从而在社交场域中获得更多关注。不过这种“面相优势”需结合个人能力方能转化为实际成就,正如《人伦大统赋》所言:“贵骨还需贵神守”。

四、争议:科学质疑与文化隐喻

反对者援引巴纳姆效应,指出面相描述多属模糊共性。如“伏羲骨主贵”之说,在统计学上缺乏实证支持。2023年复旦大学团队对500名企业高管的颅骨扫描显示,仅12%符合传统伏羲骨标准。进化心理学研究者提出新解:额骨突出可能源于幼态持续现象,与认知能力进化相关,而非命运表征。

但不可否认,伏羲骨文化承载着深层集体意识。其“方印”意象暗合古代官僚体系的权力符号,额头作为“天庭”所在,被赋予沟通天人的神秘属性。这种文化基因至今影响着审美取向——政商精英多露额发型,正是对“贵气相”的潜意识追摹。从符号学视角看,伏羲骨已超越生理特征,成为成功者的文化图腾。

五、启思:相由心生与自我实现

古籍《月波洞中记》强调:“九骨虽奇,更需心修”。现代面相学研究者陈启宁提出动态观相理论:长期保持积极心态者,面部肌肉会形成特定走向,使骨相优势得以彰显。如伏羲骨突出者若常蹙眉,贵气反被压抑;而心态开阔者,即使骨相平凡,亦可通过神情传递自信气场。

对个体而言,与其执迷骨相定命,不如践行“修心改相”。神经可塑性研究证实,持续思维训练能改变脑区结构,这种内在变化可能外显为面相调整。建议关注三个方面:一是培养决策力以强化前额叶功能;二是注重表情管理塑造权威感;三是保持头皮健康促进额骨区域微循环——这些现代科学视角的“养相”之道,或比传统命理更具现实意义。

伏羲骨痣相体系,本质是古人将生理特征符号化的文化创造。其“方印贯顶”的意象,既承载着对权智的崇拜,也暗含“天人合一”的哲学思辨。现代研究表明,额部形态与认知能力存在弱相关,但个人成就终究取决于能力与机遇的交互作用。未来研究可结合三维颅骨扫描与大数据分析,量化骨相与职业发展的关联度;同时关注文化心理学层面,解析面相符号如何影响群体认知机制。在科学与人文的对话中,这一古老相术或将展现新的学术价值。