在传统相学与医学的交汇处,身体上的一颗红痣常被赋予超越生理的隐喻。当这颗红痣出现在薄如蝉翼的眼皮上,不仅可能成为面相学中解读命运的密码,更可能是人体健康状态的无声警示。从古至今,东方文化将红痣视为"气血精聚"的象征,而现代医学则通过病理切片揭示其背后潜藏的血管增生机制。这种传统认知与科学实证的碰撞,使得眼皮红痣成为跨越时空的文化符号与健康观察窗口。

面相学中的吉凶隐喻

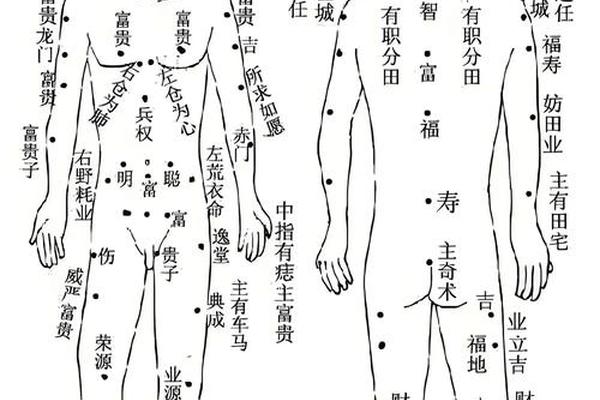

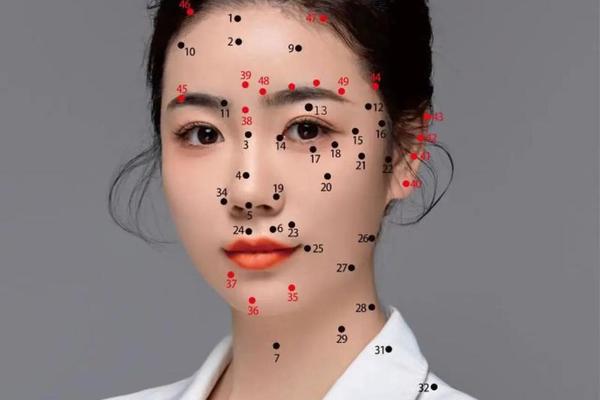

在相学体系中,眼周区域被视作子女宫与情感运势的投射区。下眼睑红痣常被解读为"泪痣",暗示命主需为子女操劳一生,女性右眼红痣预示为儿子奔波,左眼则指向女儿相关的牵挂。这种解释源于古代社会对家族延续的重视,将生理特征与责任进行符号化连结。相书《麻衣神相》更提出"红痣色泽论",强调纯正黑红、圆润饱满者主吉,晦暗杂色则兆凶。

但相学体系内部存在矛盾性阐释。部分流派认为眼尾至太阳穴区域(奸门)出现红痣,可能引发情感纠葛,这与下眼睑红痣的"子女劳碌说"形成命运轨迹的分野。这种差异反映出相学理论的地域性和时代演变特征,提示现代人在参考时需保持理性思辨。

医学视角下的病理解码

现代医学将红痣归类为樱桃状血管瘤,其本质是真皮层毛细血管的良性增生。临床数据显示,约75%的75岁以上人群会出现此类皮损,但30岁以下发病者亦占5%-7%。眼睑部位因皮肤菲薄,红痣更易显现为鲜红色丘疹,直径多在1-5毫米间,触诊可感知轻微隆起。组织病理学显示,其特征为真皮层内薄壁血管的分叶状增生,周围环绕纤维间隔。

但某些特殊形态需提高警惕:短期内迅速增大、表面破溃或伴随视力改变的红痣,可能与基底细胞癌等恶性肿瘤相关。特别是当合并黄疸、蜘蛛痣时,需排查肝硬化等系统性疾病。2024年最新研究指出,GNAQ基因突变与眼周血管瘤发生存在关联,这为遗传咨询提供了新方向。

中西医认知的差异融合

中医理论将红痣归因于"肝经郁火",认为其出现提示血脂异常或肝胆代谢失调。这种观点与西医发现的肝硬化患者红痣高发现象形成呼应。但现代医学更强调红痣的生理性成因,如孕期激素波动引发的血管扩张,这类红痣多在产后自然消退。

东西方医学在治疗理念上呈现互补性:西医主张无症状者无需处理,必要时采用激光或冷冻治疗;中医则通过疏肝理气方剂调理体质,如柴胡疏肝散配合活血化瘀药材。对于合并肝功能异常者,建议结合血清胆红素检测与舌脉辨证,实施整合治疗方案。

健康管理与认知建议

日常观察应建立"四维记录法":定期拍摄红痣形态、测量大小、记录出现时间、观察伴随症状。智能手机微距摄影功能的普及,使居家监测更加便捷。饮食方面需注意维生素K摄入控制,羽衣甘蓝、菠菜等深绿色蔬菜每日摄入量建议不超过200克,以免影响抗凝治疗。

高风险人群(长期服用免疫抑制剂者、糖尿病患者)应每半年进行皮肤镜筛查。最新研制的便携式毛细血管成像仪,可实现对红痣血流状态的动态监测。文化认知层面,建议建立"健康相学"新范式,将传统命理符号转化为健康警示信号,例如将子女宫红痣解读为提醒关注生殖系统健康。

<结尾段落>

眼皮上的一抹朱红,既是文化基因的载体,也是身体语言的密码。当我们将相学的神秘叙事转化为健康管理的理性认知,这颗微小红痣便成为连接传统智慧与现代科学的桥梁。未来研究可深入探索红痣的分子标记物价值,或开发AI辅助的相学-医学交叉诊断模型。在传统与现代的对话中,我们既需敬畏身体的神秘性,更要秉持科学的求真精神,让跨越千年的"命运之痣"真正成为守护健康的明灯。