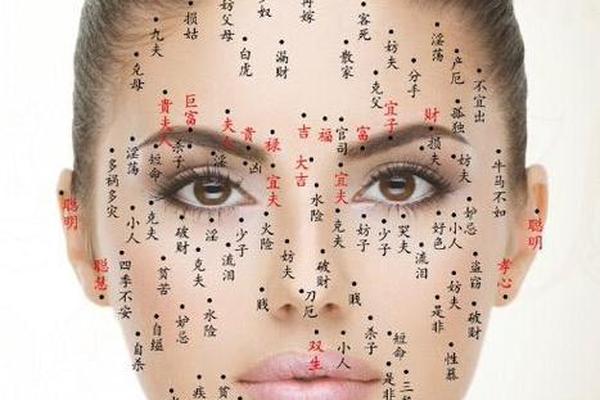

在中国传统相学中,痣相与命运的关系常被视为解读人生轨迹的密码。一些特定位置的痣,如印堂、夫妻宫等,常被赋予“婚姻不顺”的隐喻,甚至被贴上“克夫”“二婚”的标签。这种观念在民间流传甚广,而现代社会中,“二婚女人”的污名化现象也折射出对女性婚姻选择的偏见与焦虑。本文将从痣相学、心理学及社会学角度,探讨传统命理符号背后的逻辑,并剖析再婚女性面临的真实困境。

痣相密码:传统命理的隐喻

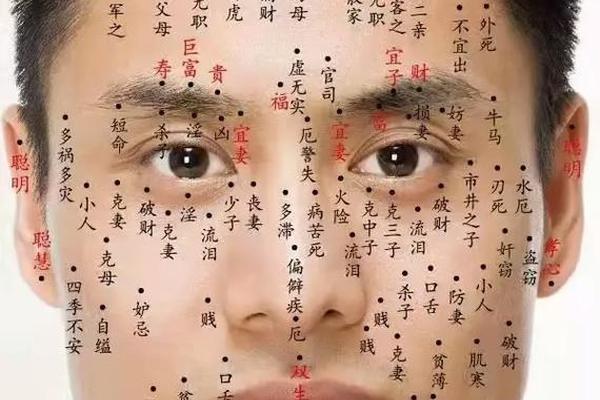

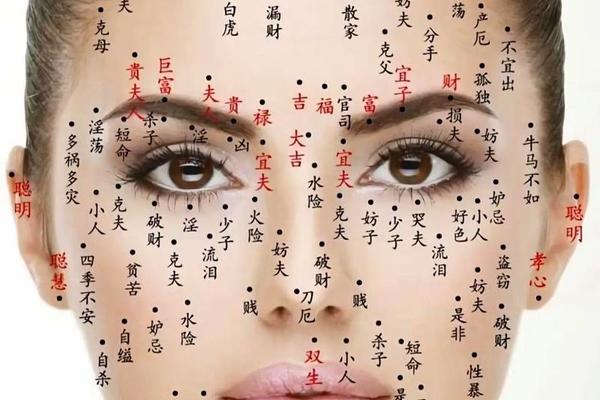

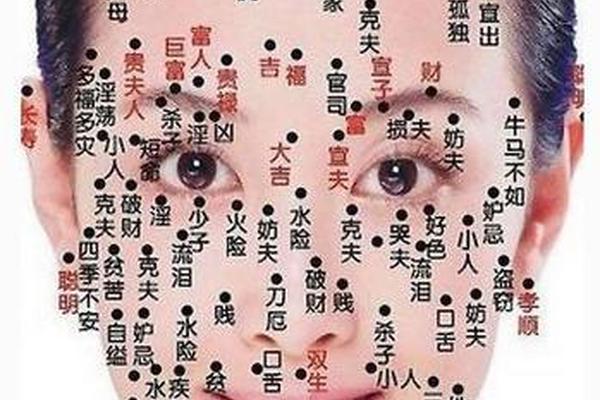

在相学体系中,眉心的印堂痣被视为“二婚痣”的典型代表。古书记载:“印堂有黑痣者,女主二婚”,认为此处痣相暗示女性难以维系初婚。这种判断源于印堂作为“命宫”的象征意义——光润明净的印堂代表顺遂,而痣的存在则被视为破坏平衡的瑕疵。例如某案例中,女性因印堂红痣被称作“朱砂痣”,虽事业显达却屡遭婚变,最终印证了相学中的“婚姻不佳”论断。

夫妻宫(眼尾至发际区域)的痣相同样备受关注。相学认为此处痣相会导致“婚姻时刻遭受威胁”,轻则夫妻争吵,重则离异收场。如某男性因夫妻宫劫财旺相,经历五次婚姻变故,三离两死的极端案例更强化了这种认知。值得注意的是,现代相学将痣的颜色、形状纳入分析维度,红色痣可能预示名利双收但情感坎坷,黑色痣则直接指向婚姻危机。

心理创伤:再婚者的隐形枷锁

心理学研究揭示,经历婚姻破裂的女性常陷入“自我防御机制”的循环。弗洛伊德指出,遭遇情感创伤的个体会本能地否认错误、压抑痛苦,这种防御在再婚中表现为对伴侣的过度警惕。例如某女性初婚因丈夫出轨离异,二婚时持续监控伴侣行踪,最终因信任崩塌再度分手。这种“创伤后应激”使她们难以建立健康亲密关系。

“贝勃定律”进一步解释了再婚者的情感麻木现象。当首次婚姻的剧烈伤害降低心理敏感度后,再婚矛盾带来的刺激显得微不足道。某案例中,女性容忍二婚丈夫的冷暴力,认为“比前夫家暴好得多”,这种对比式妥协反而加剧了关系失衡。数据显示,67%的二婚夫妻因未能处理初婚阴影再度离异。

家庭重构:继亲关系的复杂博弈

继子女的接纳度是再婚家庭的核心挑战。心理学观察发现,儿童对继母的抵触往往源于“情感领地意识”,他们将新成员视为对亲生母亲地位的威胁。某案例中,丈夫儿子持续用“你永远不是我妈妈”攻击继母,导致妻子产生严重自我怀疑。这种对抗在青春期子女中尤为明显,他们通过行为叛逆维护心理边界。

夫妻权力分配同样影响家庭稳定。研究发现,45%的再婚男性会偏向亲生子女,加剧配偶的“局外人”感知。某女性因丈夫将房产留给前妻子女而爆发信任危机,这种经济与情感的双重倾斜,使再婚更像“合作育儿”而非爱情联结。更严峻的是,23%的再婚女性遭遇前妻持续性干扰,形成“三角关系”困局。

社会凝视:偏见织就的无形牢笼

传统观念将二婚女性污名化为“情感贬值品”。某相亲市场调查显示,38岁离异女性的择偶对象质量相当于28岁初婚男性的1/3,这种年龄与婚史的双重歧视形成“折价效应”。更隐蔽的偏见体现在职场中,某高管因离婚被董事会质疑“家庭管理能力”,最终错失晋升机会。

法律层面的权益缺失加剧了困境。我国现行婚姻法对再婚财产规定模糊,导致34%的再婚女性在离异时无法保障合法权益。某黄昏恋案例中,妻子在丈夫去世后被继子女起诉分担丧葬费,凸显了法律对再婚家庭保护的不足。这种系统性忽视,使女性在婚姻重组中承担更高风险。

痣相学说的本质,是将复杂人生简化为宿命论符号。印堂痣与夫妻宫痣的隐喻,实则是社会对女性婚姻价值的规训。而“二婚女人”的可怕叙事,既包含真实存在的心理创伤与家庭矛盾,也掺杂着陈旧性别观念的暴力。破除这些迷思,需要从个体心理建设、家庭关系重塑、社会制度完善三方面入手:通过心理咨询修复情感认知,建立清晰的继亲边界意识,推动反歧视立法等。未来的研究可深入探讨文化符号如何异化为压迫工具,以及再婚家庭的新型支持体系构建。唯有超越命理标签与社会偏见,才能让每个婚姻选择都获得真正平等的尊重。