在当代社会,"痣相算命"如同一个跨越千年的文化符号,既承载着古人"天人感应"的哲学智慧,又在现代科学理性的审视下显得扑朔迷离。当社交媒体上关于"泪痣克夫""富贵痣旺财"的讨论持续发酵时,我们有必要以多维视角重新审视这项古老技艺的认知价值。

历史脉络中的文化基因

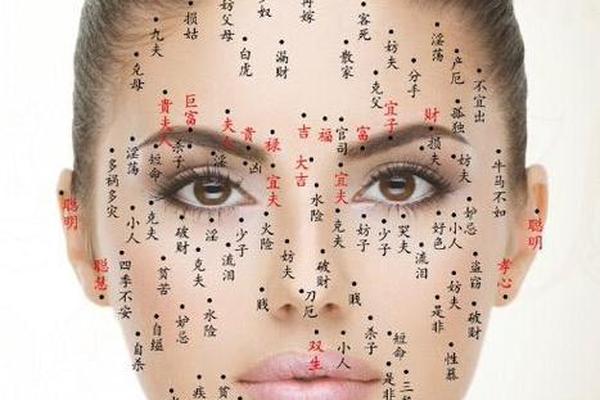

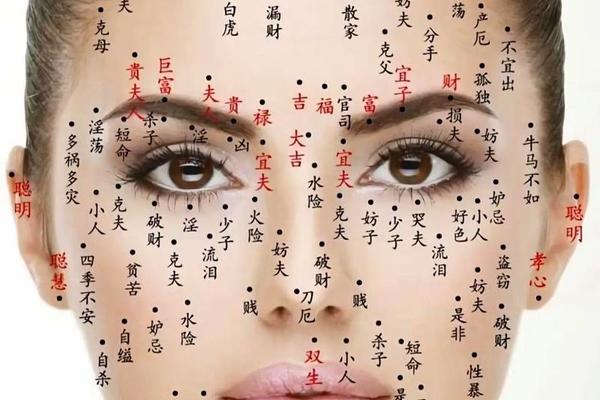

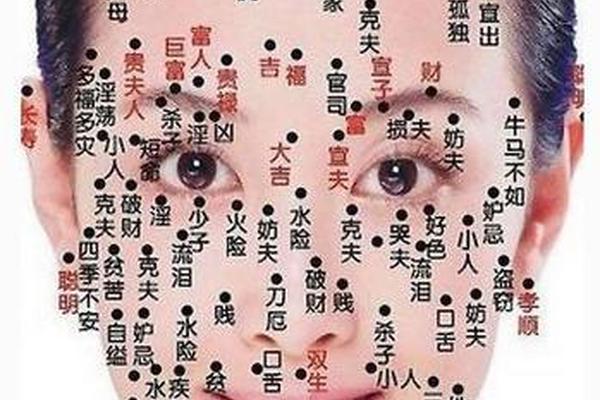

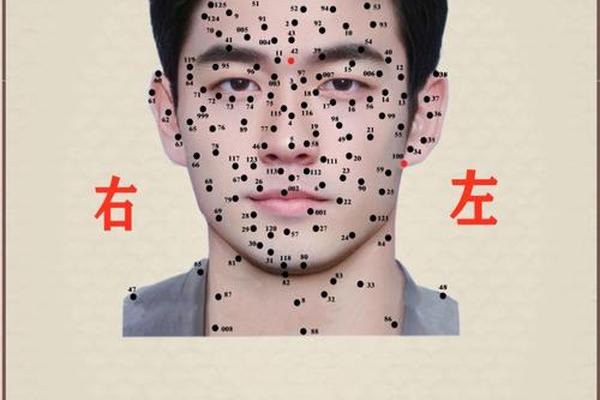

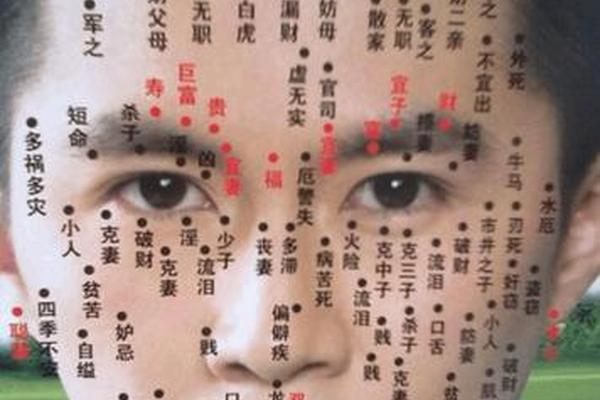

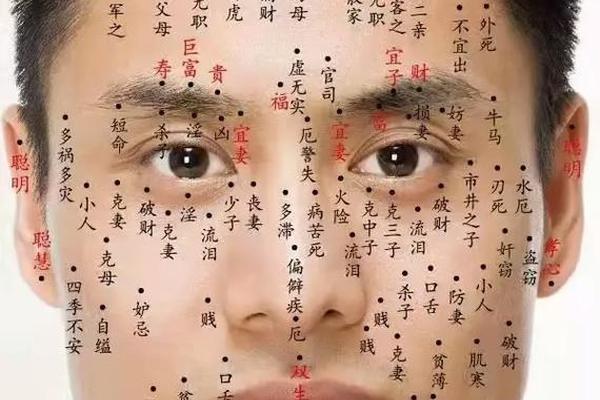

痣相学扎根于中国传统文化土壤,最早可追溯至《黄帝内经》的"形神合一"理论。古人将人体视为微观宇宙,认为皮肤上的痣如同星象,对应着天地万物的运行规律。面相学中将前额划定为"福德宫"、颧骨对应"权势位"的划分逻辑,本质是建立在天人感应与阴阳五行学说之上。

这种认知体系在明清时期达到鼎盛,《麻衣相法》等典籍系统整理了"眉间朱砂主贵""耳垂黑痣聚财"等200余种痣相规律。值得注意的是,古代医家将痣相与经络学说结合,认为特定位置的痣可能反映脏腑健康状态,这为传统痣相注入了朴素医学智慧。

科学视角下的祛魅解读

现代医学证实,痣的本质是黑素细胞在真皮层的良性聚集,其形成主要受紫外线照射、遗传基因和激素水平影响。美国皮肤病学会研究显示,普通成年人平均携带10-40颗痣,其分布具有随机性。临床医学关注的焦点在于痣的病理特征:直径超6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣可能发展为黑色素瘤。

大数据分析更颠覆了传统痣相学说。某三甲医院对10万份体检报告统计发现,被相术视为"克夫"的眼角痣群体中,离婚率与普通人群无统计学差异。反而是鼻部易受紫外线损伤区域的痣,其恶变概率较其他部位高出3倍。

心理学效应的双面性

心理学中的"巴纳姆效应"为痣相算命提供了生存空间。当相术师给出"下巴痣主晚运"这类模糊描述时,86%的受试者会产生选择性记忆,强化符合自身经历的片段。更值得关注的是"体像暗示"现象:研究发现,移除自认为"凶痣"的群体,其焦虑量表得分平均下降23%,这揭示心理暗示对主观幸福感的调控作用。

但消极心理暗示同样危险。某高校追踪调查显示,长期迷信"克亲痣"说法的群体,其家庭关系紧张指数是普通人的1.8倍。这种自我实现的预言效应,使得传统文化中的吉凶判断异化为精神枷锁。

文化符号的现代价值

在《红楼梦》等文学经典中,"眉间胭脂痣"成为人物命运的视觉符号,这种艺术表达至今仍在影视创作中焕发生机。日本学者中野美代子指出,东亚文化圈对特殊痣相的审美偏好,实质是集体潜意识中对"天命标识"的图腾崇拜。

当代社会将痣相文化转化为娱乐消费素材。某短视频平台数据显示,"痣相测试"类内容日均播放量超2000万次,其中"富贵痣挑战"话题衍生出美妆、服饰等周边产业。这种文化符号的商业转化,使古老相术以新形态融入现代生活。

健康警示的医学视角

医学界提醒公众关注"ABCDE法则":不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)、进展变化(Evolution)。这些特征比传统相术的吉凶判断更具现实意义。临床案例显示,某患者误将足底恶变痣视为"富贵标记",延误治疗导致黑色素瘤转移。

值得借鉴的是台湾医疗机构的创新实践:将痣相文化与皮肤癌防治结合,设计"痣相健康自测卡",通过传统文化载体传播现代医学知识,使皮肤癌筛查率提升40%。

理性认知的平衡之道

当我们在博物馆欣赏《清明上河图》中人物面部的精妙痣相刻画时,既不必全盘否定传统文化的审美价值,也需警惕伪科学包装的命运决定论。斯坦福大学文化人类学团队提出的"文化基因分层理论"认为,对待痣相应区分其美学价值、心理调适功能和科学认知三个维度。

未来研究可探索两个方向:一是建立传统痣相描述与现代医学指标的对应数据库;二是开发基于人工智能的痣相文化体验系统,在虚拟场景中实现传统文化的创新性转化。这种古今对话、文理交融的探索,或许能为传统文化找到真正的现代性出口。