在中国传统文化中,面部与身体的痣相一直被视作解读命运与性格的密码。古人认为“面无善痣,方为贵”,而现代人则对痣相学既充满好奇又保持理性审视。本文将从痣相学原理、吉凶判断方法、现代科学视角等维度,结合传统典籍与当代研究,系统解析这一神秘学问。

痣相学的历史脉络

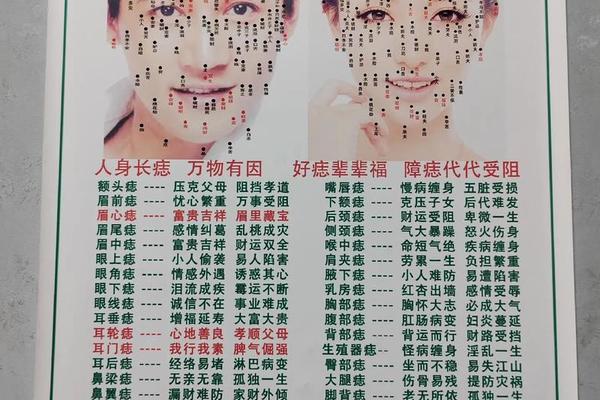

痣相学起源于先秦时期的相术体系,《麻衣相法》等古籍中已形成完整的痣相理论框架。相术家通过观察痣的分布位置、形态色泽,将其与五行学说、经络理论相结合,构建出“应痣歌诀”等系统判断标准。例如《相法五总龟》将人体分为三大区域,头部痣相与个人运势关联最密切,身体痣相多主健康,手足痣相则象征行动力与财富。

明代《柳庄相法》提出“红痣主吉,黑痣主凶”的核心原则,认为朱砂痣象征福运,墨色痣预示灾厄。这种色彩区分不仅基于视觉经验,更暗合中医气血理论——红痣对应气血充盈,黑痣则提示体内毒素沉积。古籍中还记载了“痣毛吉凶说”,活痣长毛为吉,但需注意肉痣生毛反而转为凶相。

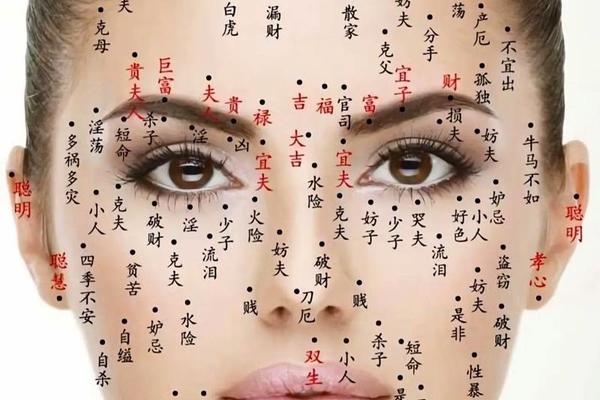

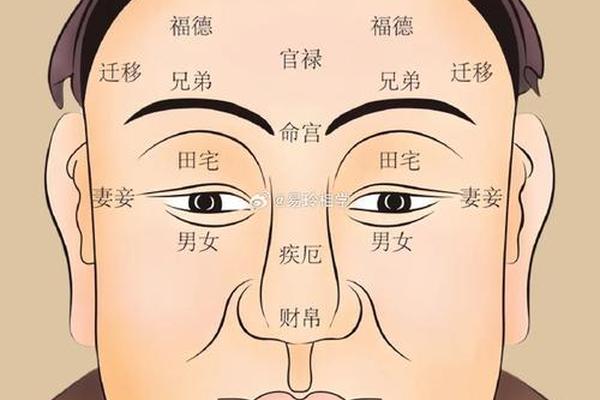

面部痣的位置密码

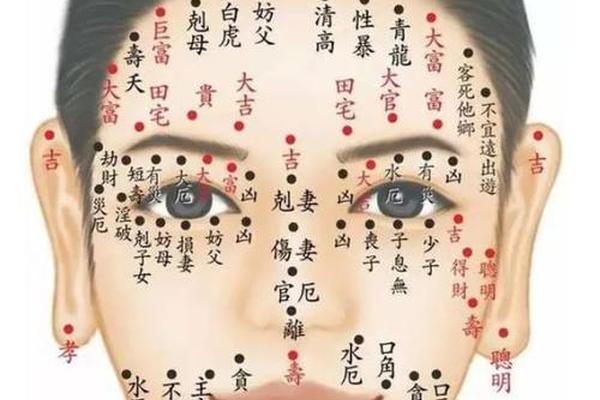

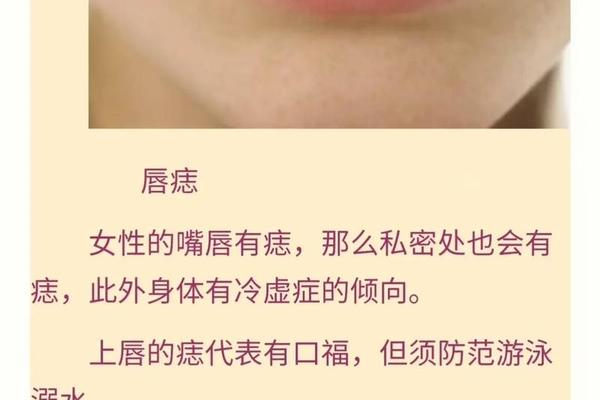

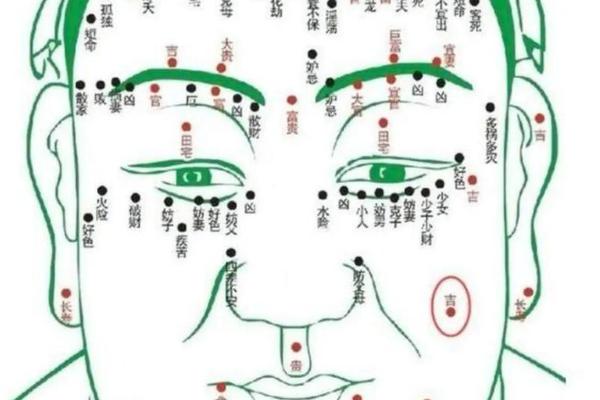

面部不同区域的痣相承载着迥异的命运隐喻。以眉部为例:左眉头痣象征事业突破,眉尾痣则易引发财务纠纷,而眉中藏痣者虽才华横溢,却常受家庭牵累。鼻部痣相尤为关键,鼻头痣主财运波动,鼻翼痣暗示聚财困难,法令纹痣则与职业稳定性密切相关。

特殊位置的痣相更具深意。如耳垂痣象征财富积累,但耳前痣可能导致判断失误;下巴痣多关联肠胃健康,而“抬头痣”(下颌底部可见痣)被认为兼具敏锐洞察力与情感波动的双重特性。相学中还强调“隐显法则”,藏于发际、耳后的隐痣往往比显痣更具吉兆。

痣相形态的吉凶辨证

传统相术将痣的形态学特征细分为十二类,圆形凸起为最佳,边缘模糊的平痣次之,而呈锯齿状或星芒状的痣相多主凶。色泽方面,鲜红如朱砂、明黄似琥珀属上吉,灰褐暗沉者需警惕健康危机,蓝黑色则可能预示突发灾祸。

现代医学研究为此提供了新视角。皮肤科发现,良性痣多呈现规则形态与均匀色泽,而恶变征兆常表现为体积突增、颜色混杂、边缘模糊等特征。这与传统相术中“痣变主凶”的说法形成有趣呼应,说明古人观察经验中蕴含着朴素的病理学认知。

科学视角下的痣相重估

当代研究证实,痣的分布与胚胎发育过程中黑色素细胞迁移路径相关,遗传因素决定约60%的痣相特征。心理学实验显示,面部特定位置痣相确实会影响他人认知,如颧骨痣常被感知为领导力象征,这与相学中“颧痣主权”的记载不谋而合。

但需警惕过度解读风险。统计数据显示,98%的痣相属于良性皮肤现象,真正具有病理意义的不足2%。医学专家建议采用ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行自我监测,既传承文化智慧又防范健康风险。

痣相学作为传统文化瑰宝,为我们提供了独特的命运观察视角,其蕴含的人体全息理论在现代依然具有研究价值。建议以“理性继承,科学扬弃”的态度对待:既可通过《痣相图解工具》等数字化平台了解文化意涵,又需定期进行皮肤检查。未来研究可深入探讨痣相特征与激素水平、心理特质的关联性,让古老智慧在科学框架下焕发新生。