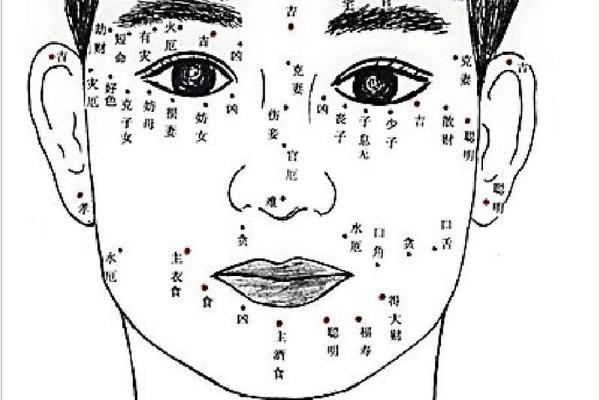

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其理论基础可追溯至《麻衣神相》等古籍。在相学体系中,身体各部位的痣被视为“命理密码”,与个体的命运、性格、福祸紧密关联。例如,《麻衣神相》提到“足下黑子者有食禄”,认为脚部痣相尤其关乎财富与地位。这种观念源于古人“天人合一”的哲学思想,将人体视为宇宙的缩影,通过外在表征解读内在命运。

脚后跟作为“地阁”的延伸,象征根基与晚年运势。相学中,脚跟属“水星”,主田宅、奴仆与安定,此处有痣被认为能稳固根基,预示管理能力与福泽绵长。例如,文献记载朱元璋脚底有七颗痣,被视为“脚踏七星能管天下太平”的帝王之相,这一传说强化了脚部痣相的象征意义。相书强调“隐痣为贵”,脚后跟因常被遮蔽,其痣相更显珍贵,需结合整体面相与气色综合判断。

二、脚后跟痣相的命理解读

从位置细分来看,脚后跟痣相可分为“脚跟正中”与“边缘偏侧”两类。正中痣主“根基稳固”,象征家族荫庇与晚年富足,其人往往善于守成,能积累财富;而偏侧痣则多与“变动”相关,可能预示需通过奔波或异地发展获取成功。例如,《麻衣神相》提到“脚跟有痣者,可使人唤奴仆”,暗示此类人具备领导才能,适合管理职位。

痣的形态与色泽亦影响其吉凶。相学主张“痣贵圆润黑亮”,若脚后跟痣饱满且颜色纯正,则为“活痣”,主福禄双全;反之,若痣形扁平、色泽晦暗(如灰褐色),则属“死痣”,可能带来健康隐患或小人困扰。痣上生毛发被视为“吉上加吉”,因毛发象征生命力,能增强痣相的正面能量。

三、历史案例与跨文化对比

历史文献中,脚部痣相的记载常与显赫人物关联。除朱元璋外,唐代安禄山因脚底三痣被附会为“掌兵权”之兆,这类案例反映了痣相学在政治叙事中的工具性作用。值得注意的是,相学并非孤立存在,其与中医理论亦有交集。例如,脚后跟对应肾经,此处痣相旺盛者,中医认为肾气充足,精力充沛,这与相学“根基稳固”之说形成呼应。

对比西方占星学,脚部在星座命盘中对应“第四宫”(家庭宫),而脚后跟痣相强调的“田宅运”与之不谋而合。这种跨文化的相似性,或许揭示了人类对身体象征意义的普遍认知。西方更侧重心理分析,而中国传统相学更注重社会地位与物质层面的预判,这一差异反映了文化价值观的分野。

四、现实意义与科学反思

在现代社会,痣相学的现实意义更多体现在心理暗示与文化认同层面。研究表明,相信自身痣相吉祥者,往往更具自信,从而在社交与事业中表现积极。例如,脚后跟有痣者若认同“管理才能”的象征,可能更倾向于追求领导岗位,形成自我实现的预言。

从科学视角看,痣的成因与黑色素细胞聚集相关,并无直接证据支持其与命运的关联。相学中“脚后跟承重”的隐喻,或可引申为对个体抗压能力的观察——脚跟坚实者,确可能具备更强的耐性与稳定性。未来研究可结合心理学与人类学方法,探讨痣相信仰如何影响行为模式,而非局限于吉凶论断。

总结

脚后跟痣相作为麻衣神相体系中的特殊符号,承载着古代哲学、社会结构与个体命运的多重隐喻。其解读需兼顾位置、形态、文化语境及历史案例,而非单一判断。尽管现代科学难以验证其命理逻辑,但作为文化遗产,痣相学仍为理解传统思维提供了独特窗口。未来,如何在尊重文化多样性的同时剥离迷信成分,探索其与现代科学的对话空间,或是这一领域值得深化的方向。对于普通读者,不妨以审慎态度看待痣相,将其视为自我认知的趣味参照,而非人生指南。