在古老的东方文化中,面相学被视为窥探命运的神秘钥匙,而“三颗痣”的传说更是因其戏剧性与象征性,成为影视作品与民间信仰交织的焦点。韩国电影《观相》以朝鲜王朝的宫廷权谋为背景,塑造了一位观相师通过三颗痣的布局逆转国运的故事,将痣相的玄学隐喻推向高潮。这一意象不仅承载着个体命运的改写,更折射出人类对未知力量的敬畏与掌控欲。从影视文本到现实命理,三颗痣的符号意义跨越时空,成为解读人性、权力与宿命的重要切口。

影视叙事中的痣相密码

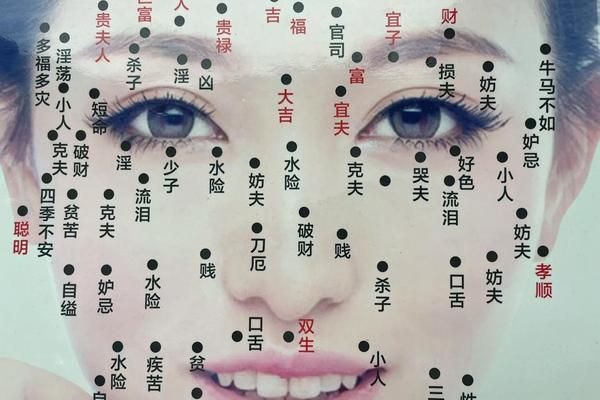

在《观相》的戏剧架构中,三颗痣被赋予改写王朝气运的神奇力量。观相师金乃敬通过在人中、颧骨等关键部位点痣,直接干预王权更迭。影片通过“人中痣对应肚脐”“颧骨痣映射胸部”等设定,将面相学中“人体缩影”理论具象化,暗示微观与宏观命运的共振。这种艺术化处理并非完全虚构——传统相术认为面部痣相与身体其他部位存在对应关系,例如鼻梁痣象征生殖能力,而影片将这一逻辑极端化,使三颗痣成为撬动历史杠杆的支点。

值得注意的是,电影赋予痣相动态变化的特性。第二任恋人的出现促使主角鼻翼痣颜色加深,暗合现实中情感波动可能引发内分泌变化,导致色素沉淀的科学解释。这种虚实交织的手法,既保留神秘主义色彩,又暗藏生理学逻辑,使得痣相成为连接主观情感与客观命运的介质。正如佛教将三角痣解读为“过去、现在、未来的时空折叠”,影视中的痣相演变同样暗示着因果链条的流动性。

传统命理的三痣象征体系

面相学将三颗痣的分布纳入严密的象征系统。额头、鼻翼与颈部的组合被视为“天时、地利、人和”的完美配置:额头痣主智慧与权势,鼻翼痣掌财帛与人脉,颈部痣象征贵人扶持。例如清代《相理衡真》记载:“额如覆肝,鼻如悬胆,项有双绦,必主公侯”,其中“项有双绦”即指颈部特殊痣相。这种理论在当代演化出更细化的分类,如三角痣象征稳定,而三痣连珠则预示波折。

不同文化对痣相的诠释呈现差异性。佛教将三痣视为“法身、报身、化身”的具象,强调精神修行的维度;民间相法则更关注物质层面的映射,如脚底三痣代表“踏七星”的贵格。这种差异源于观察视角的分野——宗教体系侧重灵魂印记,世俗命理强调现实福祉。但两者都承认痣相作为“命运地图”的功能性,正如《麻衣相法》所言:“痣者,志也,藏天地玄机于皮相”。

现代社会的情感投射载体

当代年轻人将痣相解构为情感历程的标记。有女性将三颗痣的显现与三段恋情对应,赋予其“爱情年轮”的浪漫想象。这种私人化解读剥离了传统命理的严肃性,转而强调主体叙事权——痣相不再是宿命的镣铐,而是生命故事的注脚。心理学研究显示,这种自我赋义行为能增强个体对生活变故的控制感,符合积极心理学的认知重构理论。

商业社会更将痣相符号商品化。美妆博主推出“招财痣妆”,命理APP开发AI痣相诊断,甚至出现“电子风水痣”的虚拟服务。这种趋势折射出后现代社会的矛盾:既渴望神秘主义带来的确定感,又戏谑地消解其神圣性。正如社会学家鲍德里亚所言:“消费社会将符号抽离原初语境,重构为可交易的超真实体验。”

科学视角的祛魅与再阐释

医学研究为痣相提供理性注脚。色素痣的形成与黑色素细胞聚集相关,受遗传、紫外线、激素水平等多因素影响。例如孕期雌激素变化可能导致痣的数量增加,这与传统“福痣”说形成有趣呼应——古代将孕痣视为子孙运的征兆,现代医学则揭示其生理机制。这种解释并不否定文化意义,反而为象征系统提供物质基础。

跨学科研究正在搭建新的阐释框架。基因学发现某些痣的分布与疾病易感性相关,人类学追踪痣相崇拜的原始部落仪式,而大数据分析试图验证痣相与职业成功的相关性。这些探索并非简单“证实”或“证伪”传统命理,而是构建多元认知模型——正如量子物理揭示的“观察者效应”,对痣相的解读本身可能成为改变命运的变量。

纵观历史长河,三颗痣的意象始终在神秘与理性、个体与集体、宿命与自由之间摆动。《观相》中那句“面相即心相”的箴言,或许道破了本质:痣相不仅是皮肤上的标记,更是人类认知模式的投影。未来的研究可深入探讨文化基因的传播机制,或结合神经科学探索面相感知的脑区激活模式。当我们在镜中凝视那些微小色素沉淀时,实际上是在凝视整个文明对命运命题的永恒思辨——这或许才是观相术最深层的隐喻力量。