在中国传统文化中,面相学作为解读命运的重要分支,痣相学因其直观性与象征性备受关注。古人通过观察痣的位置、形态和颜色,推测个体的性格、运势与健康,形成了独特的判断体系。随着现代科学与传统文化的碰撞,痣相学不仅承载着历史智慧,也成为探索人体与命运关联的桥梁。本文将从多维度解析痣相学的判断逻辑,结合传统理论与现代视角,为读者提供全面而理性的认知框架。

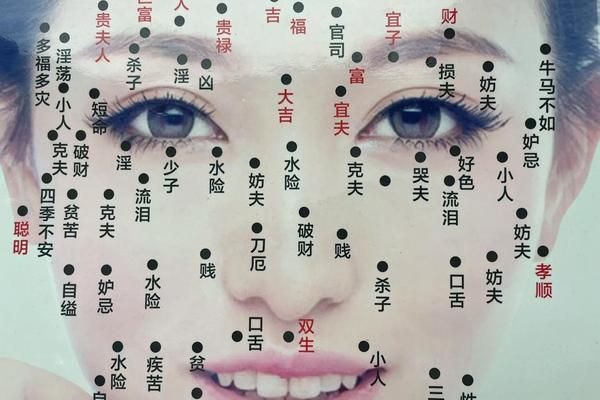

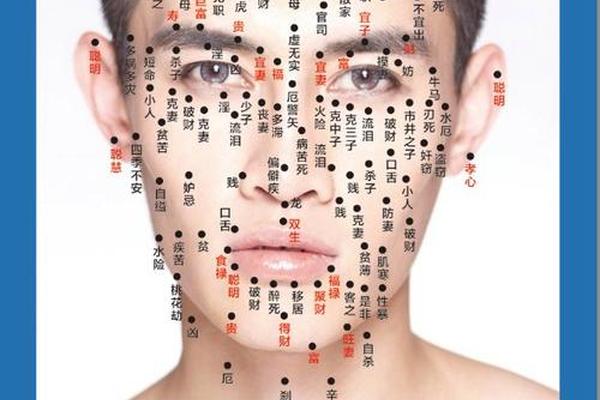

一、痣的位置解析:吉凶的空间密码

在传统痣相学中,人体被划分为“三庭五岳”,不同区域的痣具有特定寓意。例如,额头中央的痣象征智慧与事业运,古称“天中痣”,《麻衣神相》记载其主贵气,易得贵人提携。而鼻翼的痣则与财运相关,若色泽乌黑圆润,代表财库丰盈;若形态扁平色暗,则暗示破财风险。现代研究发现,面部神经与血管分布密集区域的痣(如眼周、鼻梁),可能与健康隐患相关,这与中医“五官通五脏”的理论不谋而合。

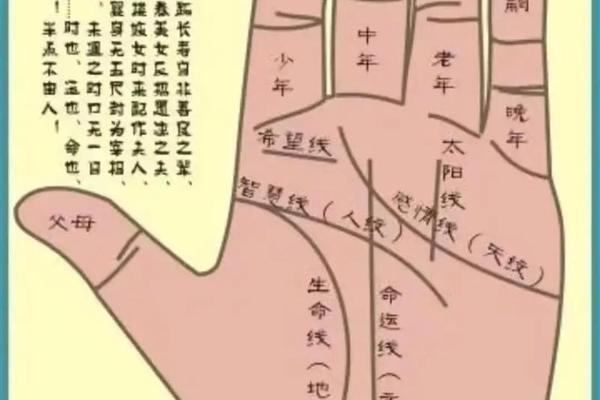

身体部位的痣相同样蕴含深意。手臂内侧的痣被称为“守财痣”,象征财富积累能力;背部正中的“龙骨痣”则被认为主官运亨通。值得注意的是,传统相学强调“隐痣为吉”,如足底的“踏云痣”被视为贵人相助的标志,而暴露在外的痣则多主波折。这种空间划分体系,既体现了古人“天人合一”的宇宙观,也暗含对人体能量场的直观认知。

二、形态特征:微观世界的命运符号

痣的形态特征被细分为“五要诀”:凸、亮、黑、正、毛。凸起有光泽的痣属“活痣”,代表生命力旺盛,如眉心的朱砂痣常与创造力关联;扁平暗淡的“死痣”则多主阻滞。颜色方面,纯黑如漆为吉,灰褐杂色为凶,这与现代皮肤科学中良性痣多呈均匀黑色的观察结果存在巧合。

特殊形态的痣具有特殊解读。边缘规整的圆形痣象征圆满,古代相书称其为“珠玉痣”,主福泽深厚;星形或放射状痣则被视为“破局痣”,易引发人际关系冲突。毛发丛生的痣在相学中尤为珍贵,称为“草里藏珠”,《柳庄相法》记载此类痣主长寿,现代医学则认为毛发生长反映毛囊健康,间接佐证了传统判断。

三、动态演变:痣相的生命周期观

传统相学强调痣的“生长性”,认为痣的形态变化预示运势转折。青春期后新生的痣被称为“后天痣”,其吉凶需结合出现时间判断。例如30岁后出现在下巴的痣,相学认为主晚运昌隆,而现代医学提示需警惕黑色素瘤风险。颜色变化亦具深意:红痣转暗可能预示气血失调,与中医“望诊”理论形成呼应。

历史案例印证了动态观察的重要性。明代相士袁忠彻曾记录一商人鼻头红痣褪色后破产的案例,现代解读或与压力导致的毛细血管收缩相关。这种将生理变化与命运关联的思维模式,虽缺乏科学实证,却体现了古人对生命现象的敏锐观察。

四、科学审视:传统智慧的现代验证

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传与环境影响。研究发现,紫外线照射区(如面部)的痣恶性病变概率较高,这与相学中“显痣多凶”的论断存在部分重叠。统计学显示,特定部位的痣与性格特征存在弱相关性,如额头痣人群在职业选择上更倾向创造性工作,可能与社会心理暗示效应相关。

跨学科研究为传统痣相学注入新视角。德国海德堡大学曾开展“痣相与决策风格”研究,发现手部有痣者更倾向风险偏好,与相学“掌痣主胆识”的记载形成有趣对照。此类研究虽未建立因果链,却提示传统文化与现代科学对话的可能性。

五、文化反思:命理与自主的平衡

痣相学的核心矛盾在于“宿命论”与“主观能动性”的博弈。古籍《神相全编》强调“相不独论”,认为痣相需结合骨相、气色综合判断,这种整体观与现代系统论异曲同工。实践层面,相学大家陈钊提出“痣为路标,行在人为”,主张将痣相作为人生规划的参考而非枷锁。

在当代语境下,理性对待痣相学需把握三个原则:一是区分文化符号与医学指征,警惕将良性色素沉着过度解读;二是承认心理暗示的双刃剑效应,善用积极解读增强自我效能;三是保持科学存疑态度,对“点痣改运”等商业行为保持警惕。

痣相学作为传统文化的重要组成部分,既是古人观察智慧的结晶,也是值得现代人审慎研究的文化现象。从空间分布到形态特征,从静态判断到动态观察,这套体系展现了中国古代对人体与命运关系的独特认知。在科学昌明的今天,我们既要摒弃迷信思维,也要珍视其中蕴含的生命观察智慧。未来研究可深入探索痣相特征与心理学、医学指标的关联,通过大数据建模验证传统论断,让古老智慧在现代语境中焕发新生。对于普通读者而言,理解痣相学的精髓不在于预知命运,而在于通过这种特殊的文化透镜,获得审视自我与世界的多维视角。