玛丽莲·梦露左脸那颗标志性的痣,曾引发无数人对“痣相学”的浪漫想象。这颗被时尚界奉为“性感图腾”的痣,在传统相学体系中却暗藏争议——它恰好位于眉毛外侧,属于“外露”范畴。这颗跨越美学与命理双重语境的痣,如同一个文化密码,折射着人类对身体符号的复杂解读。

传统相学中的痣相吉凶

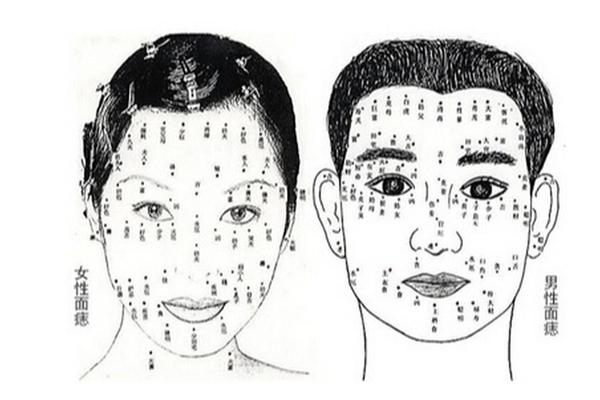

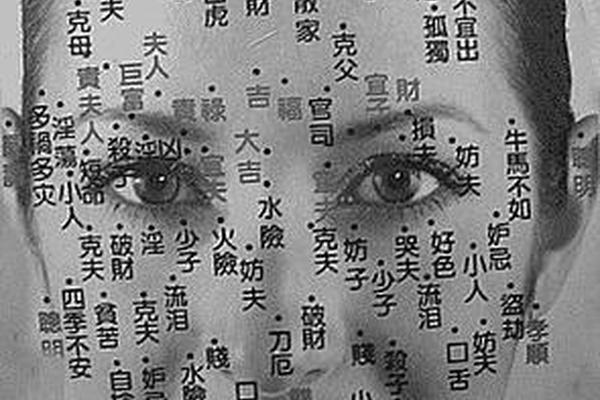

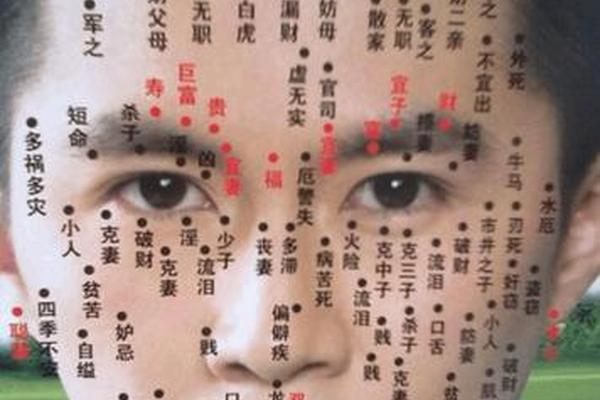

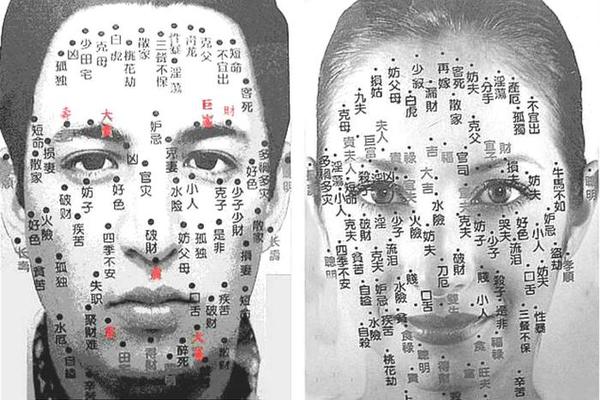

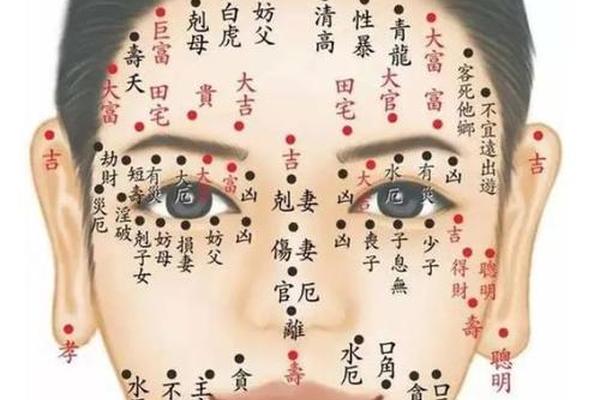

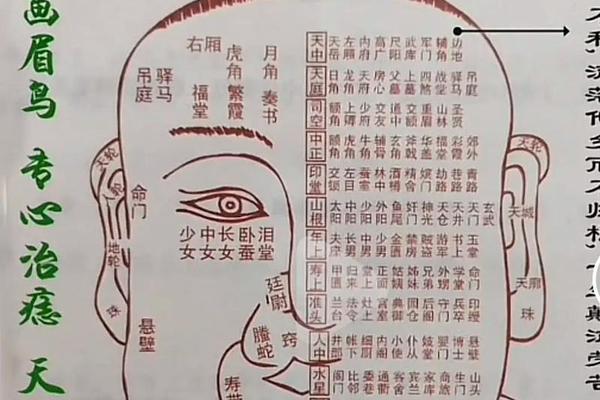

中国古代相术将面部划分为十二宫,眉毛所在的“兄弟宫”与“田宅宫”承载着人际与财富的象征意义。相书《麻衣神相》明确提出“痣宜藏不宜露”的基本原则,认为眉中痣“藏珠者贵,露珠者贱”。眉毛作为“保寿官”,其间的痣若被毛发遮掩,则象征财不外露、福泽绵长;反之,外露之痣犹如明珠蒙尘,可能招致是非争端。

这种观念在明代《神相全编》中进一步细化:“眉上生痣,显者多破财,隐者主智慧”。梦露的痣虽未直接生于眉骨,但位于眉毛延长线的外侧区域,在相学中被归为“迁移宫”范畴,暗示着动荡与分离。值得注意的是,相学对女性眉外痣的解读更趋严厉,《柳庄相法》记载:“女子眉外现痣,主情路坎坷,易遭桃花劫”,这与梦露三段破裂的婚姻形成微妙呼应。

痣相的现代科学视角

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成与紫外线暴露、遗传因素密切相关。皮肤科研究显示,面部痣的恶变风险与其位置无直接关联,而与形态变化相关——直径超过6mm、边缘不规则、颜色不均的痣更需警惕。梦露的痣直径约3mm,呈规则的圆形且颜色均匀,从医学角度属于低风险痣。

心理学研究则揭示了“美人痣”的认知机制:加州大学实验表明,面部非对称性特征(如单侧痣)能增强面孔记忆度达37%。这种“缺陷美”效应恰当地解释了梦露痣的符号价值:它打破了黄金分割的完美比例,却创造出更具冲击力的视觉焦点。社会学家戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中指出,此类身体标记往往被赋予“反叛正统”的亚文化意义,成为个性宣言的载体。

痣的美学与象征意义

在20世纪好莱坞的造星体系中,梦露的痣经历了从“缺陷”到“标志”的嬗变。1950年《彗星美人》剧组曾建议她点掉这颗痣,认为其破坏面部和谐。但导演霍华德·霍克斯力排众议,预言“这颗痣将比任何钻石更耀眼”。事实证明,这颗0.6平方厘米的色素沉积,成功将“纯真”与“诱惑”这对矛盾特质熔铸于同一张面孔。

文化符号学家巴特将其解读为“能指的狂欢”——在战后保守的美国社会,这颗痣既暗示着性解放的潜流,又维持着恰到好处的道德分寸。日本学者三浦展在《第四消费时代》中分析,大众对梦露痣的模仿风潮,本质上是对“不完美的神圣化”消费,通过身体微改造实现自我身份的戏剧化表达。

痣相与个人命运的辩证关系

面相学中的“命定论”在当代遭遇严峻挑战。梦露的传奇人生恰构成双重悖论:她的痣既被相学判定为“情路凶兆”,却又成为事业腾飞的视觉催化剂;她36岁猝然离世应验了“寿数不永”的相学预言,但其文化影响力却实现了真正意义上的“永生”。

社会学家贝克的风险社会理论为此提供新解:在个体化时代,身体符号的象征资本远超宿命论解释。梦露通过精湛的媒体表演,将“凶痣”转化为个人IP的核心要素,这种符号再造能力本身,恰是现代人突破命理桎梏的生动例证。相学研究者李居明近年提出“动态痣相说”,认为痣的影响力可随个人修为改变,强调“相由心生”的主观能动性。

这颗游走于吉凶之间的痣,最终超越了相学判词与医学诊断,成为文化研究的多棱镜。它提醒我们:身体符号的意义永远处于建构之中,既有生物学基础的客观性,又具文化阐释的流动性。未来的跨学科研究或许应更关注“身体标记的社会再生产机制”,在基因检测技术普及的当下,重新思考传统相学与现代科学的对话可能。对于普通人而言,或许最重要的启示在于:真正决定命运的不是皮肤上的某个斑点,而是我们如何赋予这个斑点以意义和价值。