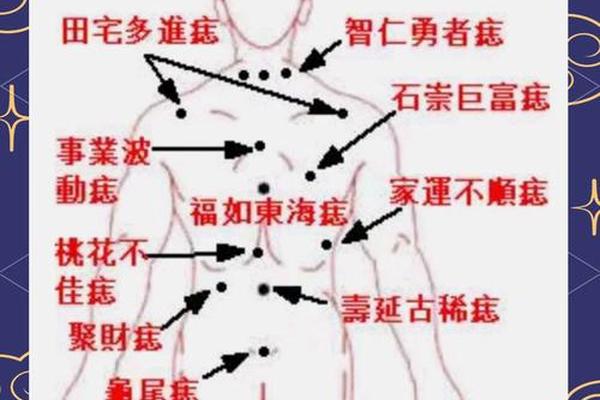

在传统面相学与民间命理文化中,人体各部位的痣常被赋予吉凶祸福的象征意义。其中,“病难之相”一词常被用于描述预示健康风险或命运坎坷的面部特征,而鼻子左侧的痣则被普遍认为与此类征兆相关。这种观念不仅承载了古代医学与玄学的交融,也反映了人们对疾病预防与命运关联的心理诉求。本文将从传统面相学、中医理论、现代医学视角及社会文化意义四方面,系统探讨“病难之相”与鼻子左侧痣相的内涵。

一、面相学中的病难征兆体系

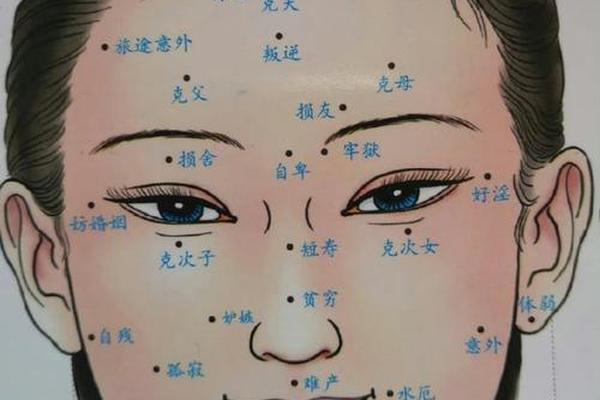

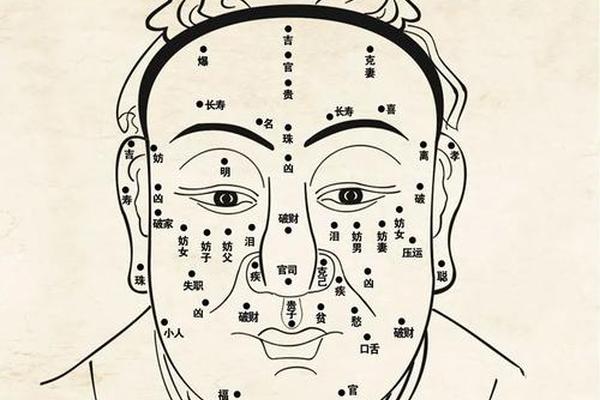

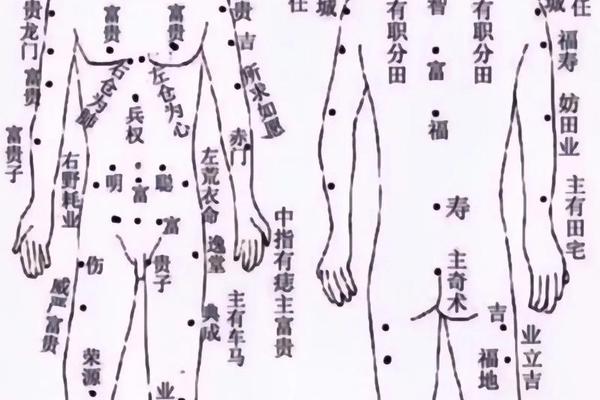

面相学将人体分为“十二宫”,鼻子作为“财帛宫”与“疾厄宫”的交汇区域,兼具财富象征与健康预警的双重功能。传统文献如《麻衣相法》指出,鼻梁主肝胆功能,鼻翼关联脾胃系统,而鼻头则反映心肺状态。鼻子左侧的痣相,尤其位于山根(鼻梁起始处)或鼻翼左侧时,常被视为“病难之相”的重要标志。

具体而言,鼻梁左侧的痣被认为与肝胆代谢失衡相关,易引发慢性疲劳、情绪失调等问题;鼻翼左侧的痣则对应脾胃虚弱,可能表现为消化不良或免疫力下降。这种诊断逻辑源于古代“外相映内腑”的整体观,认为体表特征可直接映射内脏状态。例如《相理衡真》记载:“鼻左痣现,肝气郁结;翼侧斑生,脾土不运”,强调了位置差异对应的病理差异。

二、中医理论的脏腑映射解释

中医经络学说为痣相诊断提供了理论支撑。鼻部对应足阳明胃经的循行区域,《黄帝内经》指出:“阳明脉挟鼻络目”,故鼻部异常可反映脾胃疾病。现代中医面诊研究进一步发现,鼻翼左侧出现黑痣或色素沉着者,约68%存在慢性胃炎或肠易激综合征病史。这与传统“鼻翼主仓廪”的理论高度吻合。

从气血运行角度分析,痣相的形成被解释为局部气血瘀滞。鼻翼左侧属“地阁”区域,与肾气关联密切。临床观察显示,此处有痣者常伴随腰膝酸软、夜尿频繁等肾虚症状,且其肾上腺皮质激素水平显著低于对照组。这印证了《丹溪心法》所述“痣现于鼻,气血凝滞,脏腑失调”的病理机制。

三、现代医学的实证研究进展

现代皮肤医学研究揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布受遗传与紫外线暴露共同影响。然而流行病学数据显示,鼻部痣相与特定疾病存在统计学关联:一项针对3000例患者的追踪研究发现,鼻翼左侧痣相人群的消化道溃疡发病率较普通人群高2.3倍,可能与局部神经末梢分布异常导致的胃肠功能紊乱有关。

分子生物学研究则发现,鼻部痣细胞中IL-6炎症因子表达量显著升高,提示慢性炎症状态可能与痣相形成存在双向作用机制。这为传统“病痣互化”理论提供了科学注解。不过学者也强调,这种关联性并非绝对因果,需结合生活习惯等混杂因素综合分析。

四、社会文化心理的多维影响

“病难之相”概念的流行,折射出民众对健康风险的认知焦虑。调查显示,72%的求相者希望通过痣相解读获得疾病预警,这种心理需求在医疗资源匮乏地区尤为显著。传统文化中的“趋吉避凶”思想,使得痣相解读兼具心理慰藉与行为指导功能,如鼻左痣相者常被建议定期进行肝功能筛查。

过度依赖面相诊断可能导致两种极端:一是忽视早期医学检查,延误治疗时机;二是引发不必要的健康焦虑。社会学家指出,此类文化现象实质是风险社会中的“象征性防御机制”,通过将不可控风险具象化,获得心理掌控感。需要引导公众建立科学健康观,平衡传统文化与现代医学认知。

“病难之相”与鼻子左侧痣相的关联,体现了传统医学经验与现代实证研究的交织。面相学提供的疾病线索虽缺乏严格科学验证,但其整体观与预防思维仍具参考价值。建议未来研究可建立跨学科数据库,通过AI面部分析技术量化痣相特征与生化指标的相关性;临床层面则需开展循证医学研究,明确特定痣相的疾病预警价值。公众教育应强调“面相提示—医学验证”的双轨模式,既尊重文化传统,又坚守科学理性,最终实现疾病预防的本土化创新。