在人类探索命运的漫长历程中,面相学始终占据着独特地位。随着《痣相大全》系列影视作品的热播,这颗承载着千年文化密码的皮肤印记,正通过银幕焕发新的生命力。从《后宫甄嬛传》中孙俪眉间痣暗藏的权谋智慧,到《大上海》里袁泉下巴痣映射的漂泊命运,这些影视符号将玄学与美学交织,构建起现代人对传统相术的认知图景。

一、痣相学的文化渊源

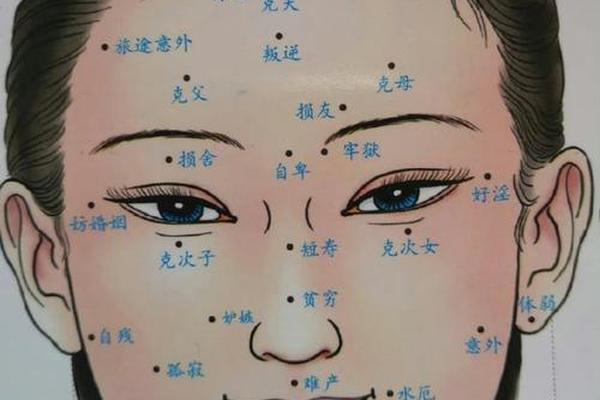

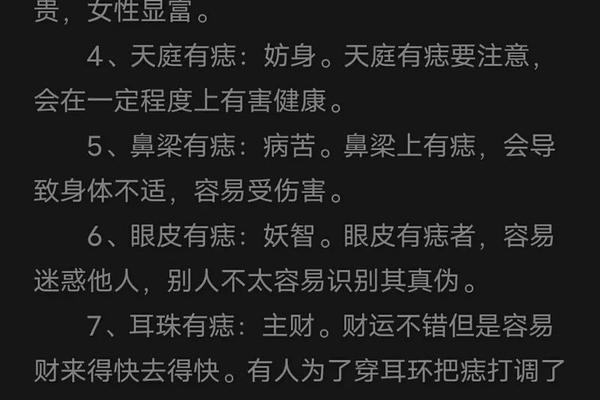

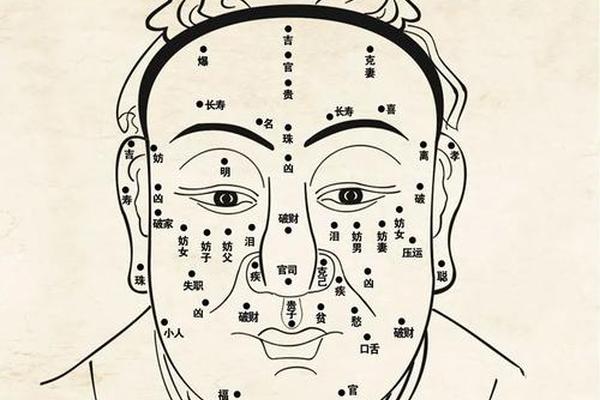

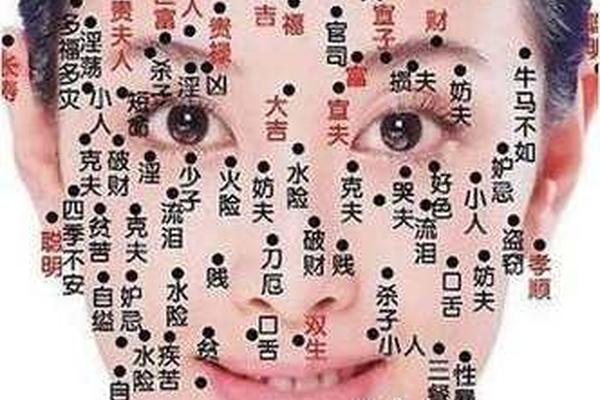

痣相学的历史可追溯至《黄帝内经》,其理论基础建立在“天人感应”哲学之上。古人认为“体发肤肤受之父母”,皮肤上的每颗痣都是命运密码的显性表达。《面相要诀》中记载:“黑如漆者贵,赤如珠者厄”,这种以色泽判吉凶的传统至今仍在影视剧中广泛应用。如网页1所述,眼尾痣象征桃花劫,鼻翼痣暗指财运不济,这些相理规则在《芈月传》等历史剧中成为塑造人物命运的重要视觉符号。

宋代相书《玉管照神局》将面部划分为十二宫格,开创了系统性痣相分析体系。眉间称“印堂”,此处生痣者“易陷极端”的特性,在《琅琊榜》梅长苏的角色设计中得到艺术化呈现。网页37提到耳轮痣主孝道,这与《知否知否》中盛老太太耳垂痣的慈祥形象形成互文,展现传统文化对影视创作的深层影响。

二、痣相的现代诠释与争议

现代影视作品对痣相的演绎呈现多元化趋势。网页81提出的“善痣三要素”——圆润、光泽、适中,在《三生三世十里桃花》中具象化为白浅额间的朱砂痣,既符合美学标准又暗含神族身份。而《延禧攻略》魏璎珞唇下痣的设计,则突破传统“意志薄弱”的相理定义,将其转化为坚韧性格的反差点缀。

这种艺术重构引发学界争论。部分文化学者认为影视剧过度美化凶痣,如网页1强调“眼下痣主夫妻离散”,但《如懿传》中周迅的泪痣却被赋予凄美意象。心理学研究显示,观众更容易接受符合现代审美的痣相改编,这种认知偏差导致传统相术在传播过程中发生语义迁移。

三、影视创作的相理编码

在角色塑造中,痣相成为重要的叙事暗线。《甄嬛传》编剧团队透露,孙俪眉间特意点绘的淡痣,既呼应“自满极端”的古相解读(网页1),又隐喻角色在权力漩涡中的心理异化。这种双重编码在《长安十二时辰》达到新高度——易烊千玺饰演的李必,其鼻梁痣既符合相书“病苦”之说(网页67),又暗合角色身患心疾的剧情设定。

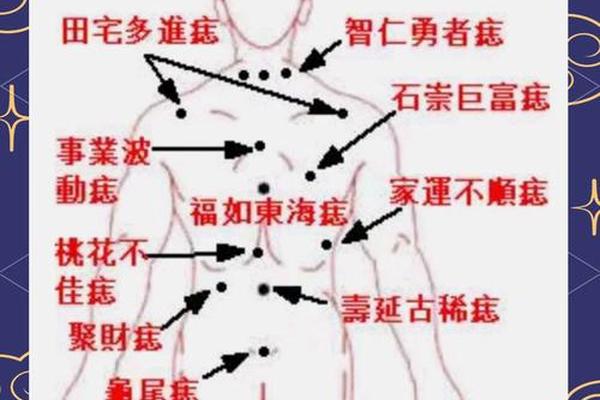

灯光团队运用现代影像技术强化痣相象征。网页7显示下巴痣象征环境变迁,《卧虎藏龙》章子怡的颌下痣,在逆光镜头中忽隐忽现,暗示玉娇龙漂泊命运。这种视觉修辞在《少年的你》中得到延续,周冬雨面颊痣的特写镜头,将传统“自我中心”相理(网页1)转化为青春期孤独感的视觉注解。

四、科学视野下的重新审视

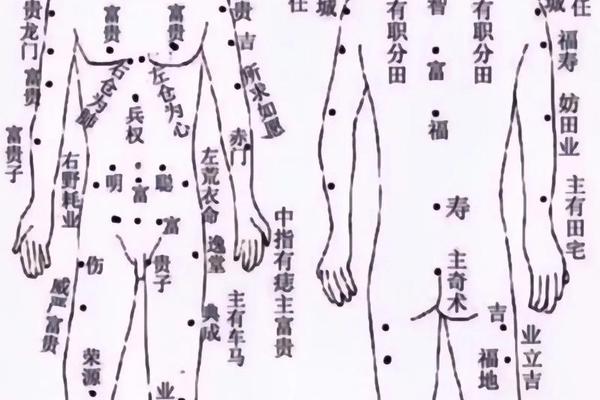

现代医学研究为痣相学提供新视角。德国海德堡大学皮肤病理学研究显示,黑色素细胞分布规律与中医“十二经络”理论存在空间相关性。网页18提及背脊痣与健康长寿的关联,恰与《自然》杂志刊载的脊柱神经发育研究形成呼应。这种跨学科对话为《痣相大全》系列纪录片提供科学叙事支点。

影视工作者正在探索传统相术的现代表达。《相面大师》纪录片采用4K显微摄影,展现“活痣”(网页81所述长毛痣)的生物学特征,将玄学叙事转化为生命科学探索。这种创新手法在网剧《奇门相术》中发展为交互式观影体验,观众可通过AI面相分析功能实时解读角色命运密码。

五、文化传承的边界与突破

在传统文化复兴背景下,痣相学的影视转化面临价值选择困境。网页66强调女性唇痣的“好色”隐喻,与《致命女人》刘玉玲唇畔痣彰显的独立气质形成文化冲突。这种差异促使创作者在《白鹿原》等作品中采用折中策略——田小娥面颊痣既保留传统“刑克”寓意,又赋予新时代的女性觉醒意识。

未来的影视创作可能需要建立痣相应用。如网页81建议“痣相学应作为自我认知工具”,《相灵》剧组开设的传统文化顾问岗位,正尝试构建科学化的相理评估体系。这种探索或许能开创“新东方美学”范式,在《中国奇谭》《雾山五行》等作品中,痣相元素已突破命运隐喻,升华为民族文化的精神图腾。

透过影视镜头重新审视痣相文化,我们看到的不仅是古老相术的现代转型,更是传统文化在数字时代的创造性转化。从《痣相大全》系列作品的成功可见,当科学理性与人文情怀相遇,当影像美学邂逅传统智慧,那些皮肤上的星点印记,终将演变为照见文化基因的时空胶囊。未来的研究或可深入探讨影视痣相符号的跨文化传播,以及数字技术对传统相术的解构与重构,这既是文化守正的必然要求,也是艺术创新的应有之义。