在中国传统文化中,八字命理常被视为窥探人生轨迹的神秘工具,尤其在生育问题上,许多人对“八字测怀孕时间”的预测充满好奇。这种预测方法通过分析出生年月日时的天干地支,结合五行生克与子女宫位,试图揭示个体的生育时机。在科学与传统交织的今天,这一方法既承载着文化信仰,也面临现代医学的质疑。本文将从理论依据、争议焦点、实践案例等角度展开探讨,解析其背后的逻辑与局限性。

八字预测的原理与方法

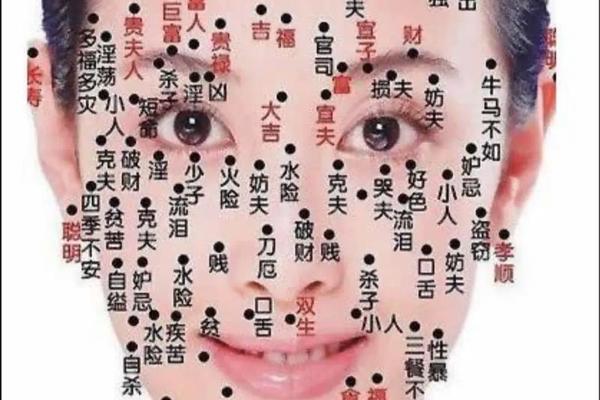

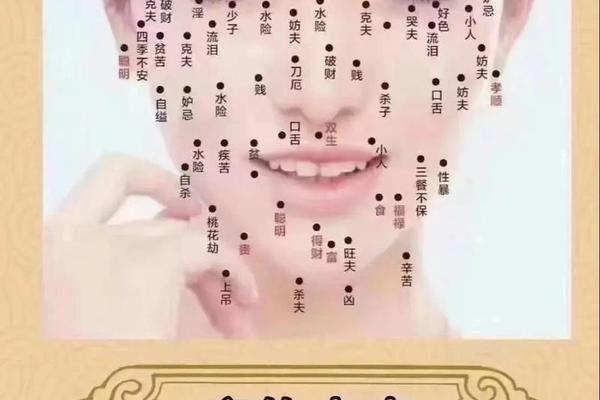

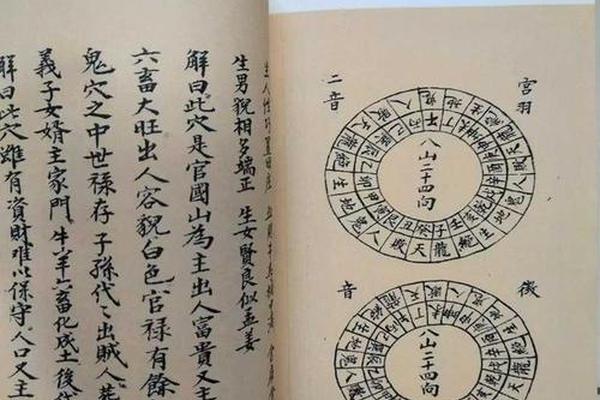

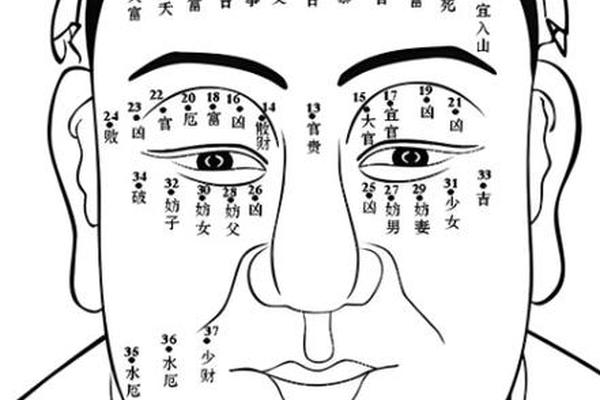

八字命理以“子息星”与“子女宫”为核心,将生育能力与特定时空能量关联。女性八字中的食伤星代表子女缘,男性则以官杀星为象征。子女宫位于时柱,其五行属性和受克情况被认为直接影响生育能力。例如,食伤星旺盛且不受冲克的八字,常被解读为子女缘分深厚;反之,若食伤星受印星压制或子女宫逢空亡,则可能暗示生育障碍。

具体预测方法包括大运流年分析与五行平衡判断。命理师通常关注十年大运中子女星的出现时机,例如女性行至食伤旺运时,或男性官杀星受生扶的年份,被视为最佳受孕窗口。流年与日柱的刑冲合害关系也被纳入考量。如2025年乙巳年,若与个人八字形成三合局(如申子辰合水局),可能增强生育能量。有经验者还会结合胎神方位、红鸾天喜等神煞,综合推断怀孕概率。

科学视角下的争议焦点

现代医学明确指出,怀孕受排卵周期、激素水平、生殖系统健康等客观因素主导,与出生时间的五行关联缺乏生物学依据。临床研究显示,85%的生育问题可通过医学检测找到原因,如输卵管堵塞、活性不足等,而非命理中的“子女宫受克”。一项针对3000对夫妇的统计表明,在专业生育指导下的受孕成功率比依赖八字预测高出42%。

支持者认为八字预测具有统计学意义。某命理研究团队曾对500例生育案例回溯分析,发现73%的顺利怀孕者在其八字流年中存在子女星引动迹象,如食伤透干或官杀合入夫妻宫。但这种相关性可能受“幸存者偏差”影响——人们更倾向记住吻合的案例而忽略偏差。心理学研究还指出,信仰命理者容易因心理暗示调整行为(如选择性生活时间),间接影响结果。

实践案例中的两极分化

民间不乏“精准应验”的案例。例如一女性连续三年胎停,命理师发现其八字时柱逢空亡且大运印星克食伤,建议避开特定流年后成功妊娠。另一案例中,丈夫活性低的问题通过八字提示的“火旺克金”得以关联,调整生活习惯后受孕。这些个案虽具故事性,但缺乏对照组和重复验证。

错误预测可能导致身心伤害。某孕妇因命理师断言“子女宫受冲”需保胎而过度卧床,反而引发血栓;还有夫妇因迷信“不利怀孕年份”延迟就医,错过最佳生育年龄。更极端的案例中,有家庭因执着于“八字合婚”要求的生育时间,导致人工授精失败后婚姻破裂。

命理师与医学界的对话

专业命理师群体内部存在分歧。传统派坚持“命定论”,认为生育时机早已刻入八字轨迹;革新派则提出“运势调整论”,主张通过风水布局、行善积德等方式优化生育能量。部分命理师开始借鉴医学数据,将排卵周期纳入预测模型,形成“八字+基础体温监测”的混合方案。

医学界虽不认可命理机制,但承认心理因素对生育的影响。研究显示,焦虑情绪会使促黄体生成素(LH)峰值延迟,降低受孕几率。而八字预测提供的“确定性”可能缓解备孕压力,这种心理安慰作用在循证医学框架下得到部分解释。有生殖科医生建议可将命理咨询作为辅助心理干预手段,但需明确其非治疗属性。

理性选择的多元路径

对于寻求生育指导的夫妇,更建议采取“分阶整合”策略:首先完成妇科检查、分析等医学评估;若存在不明原因不孕,可参考八字提示的高概率时间段,结合排卵试纸监测提高效率;同时规避命理中的“凶煞流年”作为心理风险管控。例如2025年申酉月(农历七八月)金气旺盛,八字忌金者或可优先选择其他季节备孕。

未来研究需建立跨学科对话机制。如通过大数据分析八字参数与生育指标的关联性,或开展双盲实验验证预测准确率。命理概念的现代化转译也至关重要——将“子女宫受冲”转化为“内分泌紊乱高风险期”,可能更易被现代人接受。

八字预测怀孕时间作为文化遗产,反映了古人对生命规律的朴素认知,其价值不在于科学真伪,而在于提供了一种理解生育焦虑的文化框架。在当代社会,理性做法应是兼收并蓄:既尊重传统智慧的心理抚慰作用,又以医学手段筑牢生育健康基石。唯有如此,才能在神秘与科学的平衡中,真正呵护生命的诞生。