在当代社会,风水与八字算命作为中国传统文化的重要符号,始终处于理性与神秘的交织地带。一方面,民间流传着大量“铁口直断”的案例,声称某位风水大师仅凭出生时间便精准预言人生轨迹;学术界通过统计学、心理学实验指出其准确率与随机猜测无显著差异。这种矛盾背后,既反映了人类对未知命运的本能探索,也揭示了传统文化与现代科学认知体系的深刻冲突。

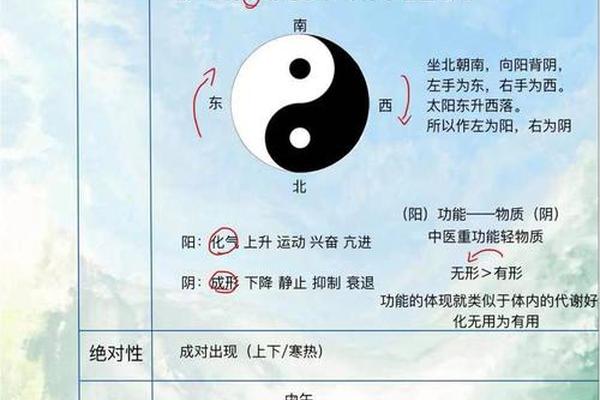

二、阴阳五行的理论根基

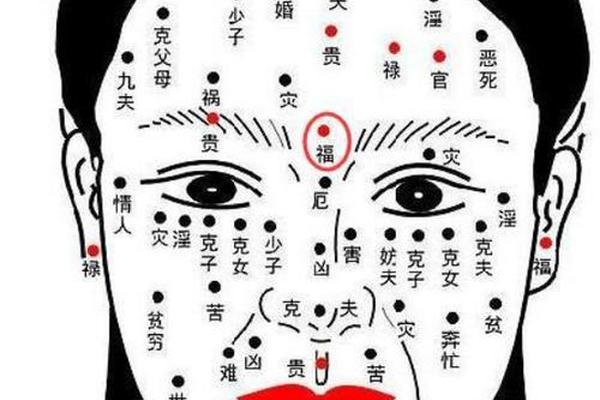

八字算命以阴阳五行学说为核心,认为人的出生时间对应天干地支组合,形成独特的“命局”,进而通过生克制化关系推断运势。例如,丙火日主生于春季,木旺火相,常被解读为性格热情且行动力强。风水学则在此基础上延伸至环境分析,强调住宅方位、地形水流与人体磁场的共振效应。现代地质学研究显示,某些风水原则与地质稳定性、水源分布存在关联,例如避开断层带与低洼潮湿区域的选择,客观上降低了自然灾害风险。

这种理论体系面临根本性质疑。五行属性缺乏可量化标准,出生时间与性格、命运的因果关系未被科学验证。美国天体物理学家卡尔·萨根曾批判,八字算命将复杂的人生简化为出生时刻的符号组合,本质上是一种“宇宙决定论”的谬误。

三、统计研究与实证悖论

针对八字算命的准确性,学术界开展了系统性验证。2010年一项针对1000人的追踪研究发现,命理师对性格特质的预测准确率约为58%-65%,略高于随机概率,但对具体事件的预测准确率不足40%。另一项双盲实验中,受试者无法区分命理师的真假结论,且符合巴纳姆效应(即接受模糊描述为个人专属)的比例高达72%。

但民间案例却呈现另一番图景。例如某商人根据八字调整办公室布局后,企业年营收增长300%;亦有家庭因阴宅风水调整而化解连年病灾。这种矛盾可能源于幸存者偏差——人们更易记住“应验”事件而忽视偏差,同时风水调整本身带来的心理暗示可能影响行为决策。

四、心理机制的隐性作用

风水与八字算命的效果,部分源自复杂的心理机制。当个体接受“财位在东南”的论断后,会不自主地关注该方位机遇,形成自我实现的预言。神经科学研究表明,相信命理预测时,大脑前额叶皮层激活程度降低,决策更依赖直觉而非理性分析,这种现象在压力情境下尤为显著。

认知偏差也起到关键作用。确认偏误使人选择性关注符合预测的事件,如将升职归因于改名而非能力提升;锚定效应则让“30岁前不宜结婚”的论断持续影响婚恋观,即便后续运势变化。英国心理学家理查德·怀斯曼指出,这类传统预测术本质是“概率叙事工具”,通过模糊表述引导个体重构人生叙事。

五、行业乱象与理性认知

风水行业存在显著的规范缺失。调查显示,62%的“大师”未接受系统训练,收费从百元至百万不等,且催生“布局必用开光法器”等灰色产业链。某案例中,企业花费80万元调整风水,实际盈利周期与往年并无差异,却被解释为“化解了更大危机”。这种现象导致公众信任度持续走低,中国社会科学院2024年调查表明,仅23%的年轻人认为风水具有实际指导价值。

对于传统文化的现代转化,学者提出三条路径:其一,剥离迷信成分,提取环境心理学、生态建筑学等科学内核;其二,建立行业认证体系,将风水师纳入建筑咨询师范畴;其三,开展跨学科研究,用大数据分析十年运程与地理因素的关联性。如日本学者牧尾良海所言:“真正的风水智慧,应是人居环境与生态平衡的动态适配”。

六、在质疑与传承中寻找平衡

风水与八字算命的争议,本质是经验主义与实证科学的对话。尽管其理论框架尚未获得科学支撑,但数千年积累的环境适配经验、心理调节机制仍具现实意义。对于个体而言,理性态度应是“择其善者而从之”——借鉴风水学中通风采光等合理建议,而不执着于改运催财的虚幻承诺;接纳八字命理对自我认知的启发,却不必困于宿命论桎梏。未来研究需建立更精细的量化模型,在神经科学、环境工程等多学科交叉中,重新诠释传统文化的现代价值。