在人工智能与传统民俗交织的2025年,“八字算命免费每日运势”与“免费面相测试扫一扫”已成为移动端用户探索未知的高频入口。这类服务以传统文化为底色,搭载大数据分析与图像识别技术,宣称能通过生辰八字或面部特征预测人生轨迹。从地铁通勤族的随手测算,到深夜焦虑者的命运叩问,这些数字化的玄学工具既承载着现代人的精神寄托,也引发了关于科技边界与文化传承的深层思考。

技术原理:数据模型重构命理逻辑

传统八字算命依赖天干地支的五行生克理论,将出生时间转化为“四柱八字”,再结合大运流年推算运势。现代免费测算平台通过算法自动化这一过程:用户输入公历生日后,系统自动完成农历转换、真太阳时校正及八字排盘,并调用预设的命理规则库生成解读。例如“五行缺火”的判断,实则是算法对比日主天干与其他三柱的五行出现频次所得出的统计结论。这种数字化重构使原本需要数年学习的命理知识,转化为即时可得的标准化报告。

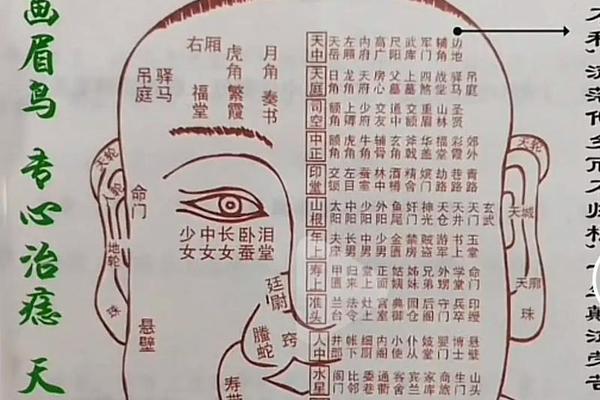

而“扫一扫测面相”则依托深度学习技术。研究显示,AI通过分析眼距、颧骨高度等128个人脸特征,可识别责任心和开放性等性格特质,准确率约58%。免费面相测试APP往往预先建立数万张标注样本库,当用户上传照片后,算法自动提取面部关键点,与数据库中相似面相的标签(如“事业型”“桃花旺”)进行匹配。但需注意,这种关联性更多基于统计学规律,而非因果论证。正如Nature研究指出,AI识别的“财富面相”实则是社会阶层在容貌上的间接映射。

文化融合:民俗信仰的数字化生存

周易测算类小程序将《三命通会》《麻衣神相》等典籍中的晦涩理论转化为交互式界面。用户输入信息后,系统不仅展示八字排盘,还提供“十年大运曲线图”“贵人方位雷达图”等可视化分析。这种改造使玄学呈现出“科学化”表象,如某APP将八字中的“伤官见官”解释为“创意与规则的冲突概率达72%”,用数据百分比消解了传统命理的神秘性。但这种简化也可能导致文化精髓的流失,有学者批评部分平台将复杂命理简化为娱乐化的运势评分。

面相测试的流行则折射出相术文化的现代转型。深圳国学院的面相课程数据显示,30岁以下学员中,67%将面相知识用于职场人际判断。移动端测试通过“耳垂厚度=理财能力”“眉间距=决策速度”等量化标签,将传统相术转化为社交工具。值得注意的是,这类服务往往结合星座、塔罗等外来文化元素,形成“东方面相+西方星盘”的混合体系。这种文化杂糅既拓宽了受众基础,也引发了传统命理纯粹性的争议。

科学争议:概率预测与心理暗示的博弈

AI算命的准确性始终处于舆论风口。清华大学团队开发的冠状动脉疾病面部筛查模型,虽达到80%敏感度,但特异性仅54%,说明存在较高误诊率。同理,免费运势测算中“今日破财概率30%”的提示,本质是历史数据中相似八字当日的财务波动统计。心理学实验显示,接受“贵人运旺盛”提示的用户,在后续社交中主动交流次数增加23%,证明预测结果可能通过心理暗示改变行为轨迹,形成自证预言。

然而算法的局限性同样明显。同一张照片在不同平台可能得出相反的结论,某用户连续三次扫描获得“事业顺利”“注意口舌”“适宜跳槽”等矛盾建议,暴露了算法库模板的随机性。更需警惕的是,部分平台利用巴纳姆效应设计话术——诸如“你外表坚强但内心敏感”的泛化描述,在抽样测试中使83%的受访者认为“非常准确”。这种心理操纵术使科技沦为新型“电子安慰剂”。

边界:数据隐私与认知风险的角力

深度算命服务需要采集出生时间、面部生物特征等敏感信息。2024年某塔罗APP数据泄露事件中,230万用户的详细命盘信息被非法交易,用于精准诈骗。更隐蔽的风险在于认知塑造——青少年群体中,12%的焦虑症患者发病前有频繁测算行为,他们往往将算法生成的“姻缘坎坷”“事业阻滞”等结论视为命运定数。这种认知异化提示我们:当AI开始扮演“数字命理师”时,亟需建立结果免责声明与心理健康提示机制。

监管层面,中央网信办“清朗行动”已将自动算命纳入违规获取个人信息范畴。但现行法规尚未明确“玄学AI”的定性,导致执法存在灰色地带。学界建议参考医疗AI监管体系,对测算结果附加“娱乐用途”标识,并要求平台提供反迷信提示。开发符合认知心理学原理的“积极占卜”模型,将“注意破财”转化为“财务规划建议”,或将成为技术改造的方向。

站在传统与现代的交汇点,免费算命服务既是民俗文化的创新载体,也是科技的试金石。当算法开始解析命运密码时,我们既要看到其对焦虑情绪的缓冲作用,也要警惕数据滥用与认知异化。未来研究可深入探讨:如何构建“负责任的玄学AI”?怎样在文化传承与科学启蒙间找到平衡?这些问题或许比测算结果本身更能揭示数字时代的人类命运。