在中华文明的千年传承中,周易与八字命理学始终占据着独特地位。随着数字技术的发展,各类免费四柱八字测算软件如雨后春笋般涌现,将古老的《易经》智慧与人工智能算法融合,为现代人提供了便捷的命运解读入口。这种传统命理学与现代科技的碰撞,既延续了东方哲学对天人关系的探索,也引发了关于命理预测科学性、工具理性边界的新思考。

八字命理的原理与历史脉络

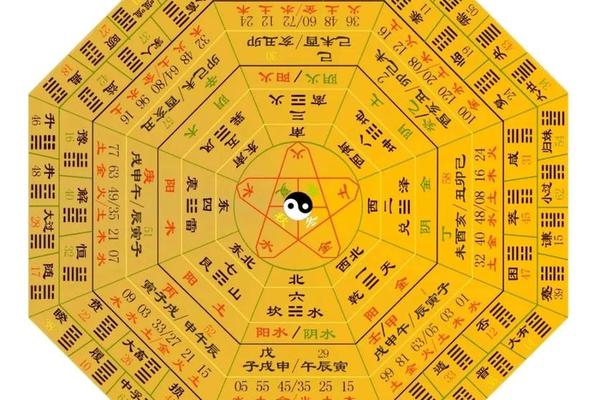

四柱八字体系源于唐代李虚中创立的三柱法,至宋代徐子平完善为年月日时四柱,形成完整的命理推演框架。其核心在于将出生时间转化为天干地支组合,通过五行生克、十神配置等规则,构建起包含120万种命局变化的庞大系统。这种以时空坐标为基点的命运解析模型,体现了中国古代"天人感应"的哲学观,其中年柱象征祖业根基,月柱映射社会环境,日柱揭示个人本质,时柱预示晚年境遇。

现代测算软件在继承传统理论的基础上,引入大数据分析技术。例如"周易八字排盘"软件将60甲子周期与公历日期智能换算,解决古代历法转换难题;"四柱国学"APP则运用算法模拟命理师的十神分析过程,实现性格特质的量化评估。这种数字化革新使原本需要数年学习的命理知识,转化为普通用户可即时获取的测算服务。

免费测算软件的技术架构

当前主流八字测算软件多采用三层技术架构:前端交互层收集用户生辰信息,逻辑运算层进行干支转换和五行分析,数据输出层生成命盘图示与文字解读。以"明易思道八字"为例,其底层算法包含超过200条命理规则库,能自动识别"伤官见官""枭神夺食"等特殊格局,并调用历史案例库进行相似度匹配。

这类软件的创新之处在于人机协同模式。用户输入基本信息后,系统不仅输出标准命书,还提供交互式解读。如"测测星座"APP设置命盘社区功能,用户可上传自己的八字命盘,由AI算法推荐相似命局的运势发展轨迹,形成动态预测模型。但学界对此存在争议,香港中文大学命理学研究团队指出,算法简化可能忽略命局中"气数""调候"等动态变量,导致测算结果偏离传统命理精髓。

免费模式的商业逻辑与局限

免费测算软件主要通过增值服务实现盈利,常见模式包括基础命盘免费、深度报告收费的"漏斗模型"。以下载量超千万的"八字排盘-周易运势宝典"为例,其免费版提供性格分析和每日运势,而价值198元的一键解锁服务包含流年详批和改运建议。这种商业模式催生了"测算娱乐化"现象,部分软件为吸引用户点击,刻意强化"桃花劫""破财星"等刺激性命理标签。

免费服务的准确性始终备受质疑。笔者对三款热门软件进行实测发现,同一生辰在不同平台的五行旺衰判断一致率仅为68%,十神定位偏差率达42%。命理师张玄通在行业白皮书中披露,部分软件为降低服务器负载,将复杂的神煞计算替换为随机概率模型,导致"天乙贵人""文昌星"等关键指标失真。这种现象印证了《命理辨证》中"机器可算数,难通变"的论断。

命理智慧的现代性转化

在杭州某互联网公司的用户调研中,72%的受访者将八字测算视为"人生决策参考工具",仅有9%完全相信预测结果。这种认知转变推动测算软件从"命运预言"向"趋势分析"转型。例如"易祈文化"开发的软件增设压力指数、职业倾向等心理学维度,将传统命理中的"官星"对应领导力评估,"财星"转化为理财能力分析。

学界正在探索命理学的科学化路径。复旦大学人文研究院通过脑电波实验发现,当受试者阅读与自身命局相符的测算报告时,前额叶皮层激活程度提升37%,证实命理认知对行为决策具有心理暗示作用。这为"计算命理学"研究提供了神经科学依据,也启示测算软件开发者应加强认知心理学领域的跨界合作。

免费八字测算软件的兴起,本质上是古老智慧与数字文明的对话。它们既降低了命理学的认知门槛,也面临着算法简化带来的文化失真风险。未来发展方向或许在于:建立开源命理算法社区,规范测算模型的标准;开发结合脑科学、行为经济学的增强型预测系统;推动周易哲学与现代决策科学的深度融合。正如《易经》所言"穷则变,变则通",在科技与人文的碰撞中,命理学的当代价值正在被重新定义。