以下是基于人工智能技术在八字算命与面相分析领域的应用案例及故事分析,结合传统文化与现代科技的交融与争议:

一、AI算命的兴起与技术实现

1. 八字命理分析的智能化

技术原理:AI通过输入用户的生辰八字(出生时间、地点等),结合传统命理学理论(如五行、十神、大运流年),利用自然语言处理和机器学习生成命盘解析。例如,DeepSeek通过用户提供的详细出生信息,可自动生成包括四柱生克关系、财运、感情运势等内容的报告。

案例:有用户反馈,AI分析结果与线下命理师的结论高度一致,甚至能纠正传统命理师的错误取格(如从杀格与七杀格的区别),准确度受到认可。

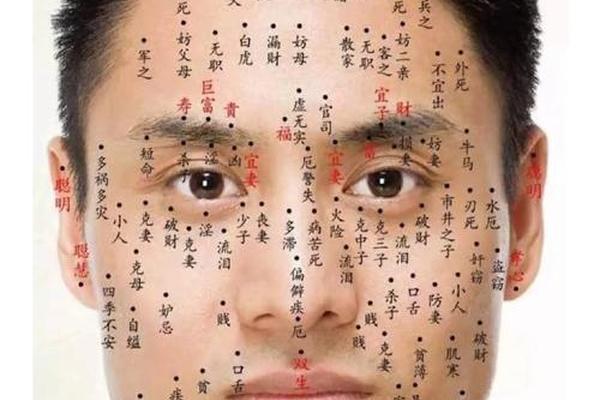

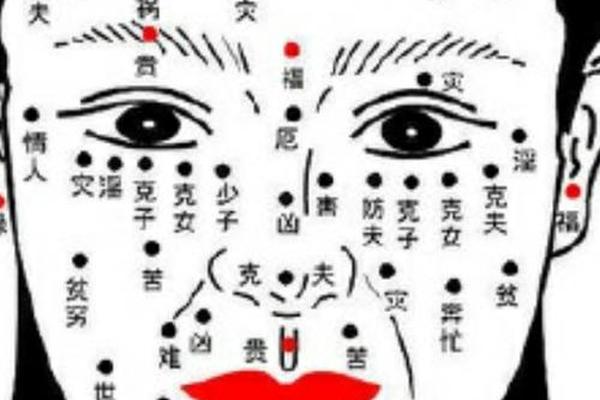

2. 面相识别的数据化尝试

技术实现:通过上传素颜正面照片,AI利用人脸识别技术提取面部特征(如五官比例、骨骼轮廓),结合面相学数据库(如20万真实人脸样本)生成性格、事业、健康等分析。例如,“AI面相大师”声称其准确率可达90%以上,并曾分析马云等名人的面相作为案例。

争议:部分用户发现,不同照片或同一照片多次测试的结果不一致,分析模板存在随机性,实际效果依赖数据质量。

二、AI算命的用户故事与心理分析

1. 正向体验:便捷性与娱乐性

年轻人将AI算命视为“赛博玄学”新玩法,通过社交平台分享分析结果(如正缘画像、流年运势),甚至结合MBTI人格和星盘进行混合解读,形成个性化娱乐体验。

案例:用户输入出生时间和地点后,AI生成“2025年事业机遇与健康预警”,部分用户认为其建议(如穿戴幸运色、调整工作计划)带来积极心理暗示。

2. 负面争议:准确性与风险

数据偏差与随机性:部分AI算命软件依赖预编模板,结果缺乏动态推理。例如,同一生辰多次测算可能出现矛盾结论,或不同用户输入相似信息得到雷同报告。

隐私与滥用风险:用户需上传敏感信息(如出生时间、面部照片),存在数据泄露隐患。例如,有报道指出某些小程序将用户信息用于商业推广。

三、AI与传统命理学的碰撞与反思

1. 技术赋能 vs 文化消解

AI降低了传统命理的门槛,用户无需线下咨询即可获取分析,但也引发“算法是否消解命理文化深度”的讨论。例如,AI可快速排盘但难解“命理中的变数”,而传统命理师更强调动态调整与人性化沟通。

2. 科学化尝试与局限性

Life2vec模型:丹麦团队开发的Transformer模型,通过分析600万人生活轨迹(职业、健康、收入等),预测个体死亡率(准确率78%)及性格特征,揭示了社会经济因素对命运的影响。

局限性:模型仅适用于丹麦人群,且无法解释个体主观能动性对结果的干预,引发“命运是否可预测”的哲学争议。

四、理性建议与未来展望

1. 用户态度

将AI算命视为“传统文化体验”或决策参考思路,而非绝对预言。例如,重大决策需综合现实信息(如经济状况、人际关系),避免迷信结果。

2. 技术优化方向

提升数据科学性与模型透明度(如公开算法逻辑),结合心理学与社会学优化建议的实用性。

开发混合模式,如AI辅助传统命理师快速排盘,再由人类专家进行深度解读。

总结

AI算命与看相作为科技与玄学的跨界产物,既展现了大数据分析的潜力,也暴露了文化简化与隐患。未来,其发展需在技术创新与文化尊重之间寻找平衡,最终服务于用户的自省与成长,而非替代人类对命运的思考。