在当代互联网的浪潮下,古老的命理文化正以全新形态焕发生机。从街边摆摊到云端服务器,八字排盘这一源自战国时期的传统术数,借助免费算命网站实现了数字化蜕变。据《易经》记载,八字命理以"四柱八字"为核心,通过年、月、日、时的干支组合揭示人生轨迹。如今,易师汇、卜易居等平台日均处理超百万次排盘请求,仅2024年国内在线命理市场规模就突破120亿元。这种传统智慧与现代科技的碰撞,既延续了文化基因,也引发了关于科学性与性的深层思考。

八字排盘的理论根基

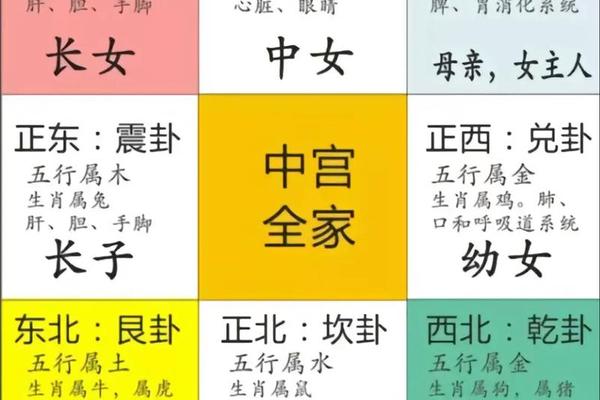

八字命理的理论体系建立在阴阳五行与天干地支的精密架构之上。十天干与十二地支的排列组合形成六十甲子周期,每个时间单位对应特定五行属性。如甲子年属海中金,丙午日属天河水,这种将时空坐标转化为能量属性的思维模式,体现了古人"天人合一"的哲学观。

四柱八字的排盘逻辑遵循严格历法规则。以卜易居系统为例,其算法包含真太阳时校正、节气月令转换等复杂计算。例如2025年3月17日23:15分出生者,因跨越子时临界点,系统会自动将其归为次日的日柱排盘。这种精确到分钟的时空定位,确保了传统术数理论与现代天文历法的无缝对接。

免费算命网站的商业密码

免费排盘服务实质是互联网时代的"流量入口"。易师汇等平台通过基础功能吸引用户后,会推荐价值288-5000元不等的付费项目,包括真人解卦、风水咨询等。这种"前端免费+后端变现"的模式,使得单个用户生命周期价值可达300元以上。

更隐蔽的盈利点在于玄学周边销售。某平台数据显示,开光转运符成本不足5元,售价却达488元,毛利率超过9700%。通过AI生成"专属开运报告",将用户八字与水晶、佛牌等商品绑定,创造出"私人定制"的消费场景。2024年某头部平台转运商品销售额突破2.3亿元,印证了这种商业模式的爆发力。

准确性的科学争议

命理界存在"同盘不同命"的根本性质疑。据统计,中国每分钟约有30人出生,导致大量八字命盘重复。但网站算法无法解释为何相同八字者命运迥异,这成为传统命理现代转型的瓶颈。浙江大学2024年的研究显示,AI排盘系统在时辰校正环节误差率达17.3%,主要源于历史时区数据缺失。

部分平台尝试引入大数据分析提升准确性。如"测测星座"APP收集了680万份命盘数据,通过机器学习建立十神关系模型。但其2025年初的测试显示,对三年内运势预测的准确率仅为41.2%,尚不及资深命理师68.9%的水平。这种数字鸿沟揭示了算法与传统经验的角力。

社会心理的多维镜像

年轻群体将算命视为"心灵理疗"。某调查显示,25-35岁用户中,63%的人通过排盘分析缓解职业焦虑,41%用于情感决策。这种将传统命理重构为"人生规划工具"的现象,反映了当代青年在不确定性中寻求坐标的心理需求。

但过度依赖可能导致认知偏差。北京师范大学研究团队发现,频繁使用算命网站者决策依赖性提升23%,风险承受力下降18%。更有个案显示,某女性因排盘显示"姻缘坎坷",主动放弃婚姻关系,酿成心理创伤。这种现代迷信的异化趋势值得警惕。

文化传承的破立之道

在数字化浪潮中,八字命理正经历着"祛魅"与"重构"的双重进程。南京大学文化遗产研究所建议,可将排盘算法申报非物质文化遗产,建立传统历法算法的保护性数据库。同时借鉴日本Zappallas公司经验,通过游戏化、科普化方式实现文化转化。

未来研究应着重于构建评估体系。建议设立命理预测准确率的量化标准,开发算法审查机制。清华大学交叉学科团队提出的"三元评估模型",从文化传承度、科学严谨性、社会效益三个维度进行评估,为行业规范提供了新思路。

当古老的干支符号在代码中流转,八字排盘已不仅是文化标本,更成为观察社会心态的棱镜。在科学精神与人文关怀的平衡中,如何让传统智慧真正服务于现代人的精神成长,这或许比测算命运更值得深思。正如《周易》所言:"穷则变,变则通,通则久",命理文化的现代转型,终究要在破立之间找寻新生之路。