在中国传统文化中,生辰八字被视为窥探命运奥秘的密钥。从《易经》的阴阳五行到民间的命理实践,这套以出生时辰为核心的天人感应体系,不仅塑造了独特的东方命运观,更在当代名人大S(徐熙媛)的生死预言争议中,展现出传统玄学与现代科学间的微妙张力。这种时空交织的命理文化,既承载着千年智慧,又面临着理性拷问,成为理解中国文化心理的重要切口。

八字命理的文化渊源与理论基础

生辰八字体系萌芽于汉代的天人感应学说,成熟于唐宋时期的命理学发展。其核心在于将出生时间转化为天干地支的符号系统,通过五行生克、十神配置等复杂规则,构建个人命运图谱。如《三命通会》所述:"人禀天地之气而生,四时五行,各有所司",这种将人体小宇宙与自然大宇宙相联系的思维,构成了八字命理的哲学基础。

现代命理实践中,八字排盘遵循严格的计算规则。以2025年1月29日丑时出生的男婴为例,需先确定年柱甲辰、月柱丁丑、日柱戊戌、时柱癸丑,再分析五行缺金现象。这种精密的时间编码系统,融合了古代天文学观测与历法知识,如《渊海子平》强调的"真太阳时"换算,要求精确到时辰的三刻划分。

女性命理的特殊性分析

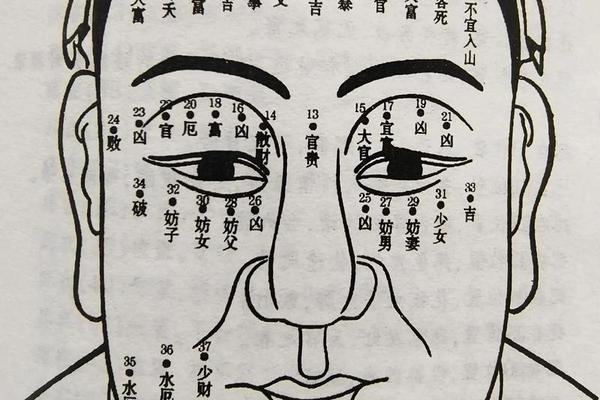

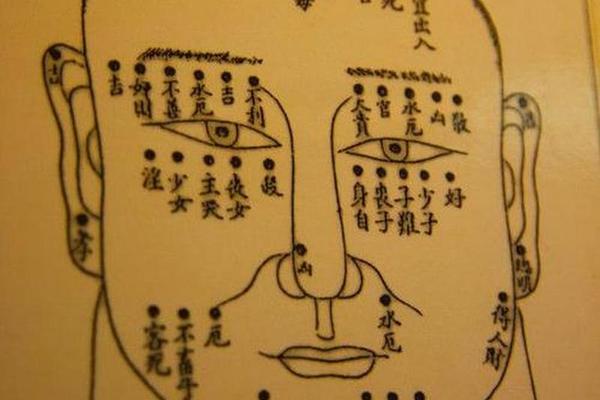

在传统命理体系中,女性八字常围绕婚姻、子嗣展开特殊解读。子时(23:00-00:59)出生的女性,古籍记载"桃花旺盛"且"婚恋主动",这种性别化解读折射出封建社会对女性的价值期待。现代命理师则更注重十神配置,如正官代表夫星,伤官显露则主婚变,这种象征体系在大S的八字争议中尤为明显。

大S的命盘(丙辰、丁酉、辛卯、壬辰)呈现典型金木相战格局,月令酉金冲克日支卯木婚姻宫。这种配置被解读为"感情动荡"的命理征兆,与其两段婚姻经历形成互文。命理师张永红运用"生死应期尺"理论,结合大运甲辰年的五行冲克,试图构建其48岁生死劫的"科学化"推演模型。

命理预测的现代性争议

从科学视角审视,八字命理缺乏可证伪性。统计显示,同八字人群的命运轨迹差异显著,这挑战了命理决定论的基本假设。大S案例中,不同命理师对其出生时辰存在多种版本推测,这种基础数据的不确定性,暴露出命理体系的解释弹性问题。

心理学研究揭示了"巴纳姆效应"在命理接受中的作用。当预言使用"本命年犯太岁"等模糊表述,受众容易进行自我验证式解读。大S的生死预言之所以引发轰动,正契合了人们对"预言应验"的认知偏差,这种社会心理机制,使玄学预测在现代社会仍具生命力。

命理文化的现代转型路径

在台湾地区,命理咨询已发展出标准化服务流程。从业者需掌握紫微斗数、星座塔罗等多元体系,这种知识融合反映传统文化在现代社会的适应性调整。部分机构将八字分析与职业测评结合,开发出"命理人力资源"等新型服务模式,展现出传统文化的创造性转化潜力。

年轻群体中兴起的"新命理主义",更强调心理疏导功能。如大S粉丝通过命理解读其人生选择,实则是寻求情感共鸣的隐喻表达。这种去神秘化的文化消费,使八字命理演变为承载集体记忆的文化符号,在数字化时代获得新的传播载体。

生辰八字体系作为东方命运认知的活化石,既需要正视其科学局限性,也应看到文化基因的延续价值。未来研究可聚焦于命理实践的认知神经机制,或通过大数据分析验证传统理论的概率有效性。在传统与现代的对话中,或许能找到连接神秘主义与理性主义的第三条路径,为人类命运认知开拓新的思维疆域。