在中国传统命理学中,八字称骨算命法以其独特的计算方式和历史渊源,成为探索命运的重要工具。它通过将生辰八字转化为“骨重”,以歌诀形式揭示人生的吉凶祸福。这一方法不仅承载着古代先贤对命运的哲学思考,也在现代社会中引发对传统文化价值的重新审视。本文将从其历史背景、算法逻辑、文化争议及现代应用等角度,全面解析这一古老预测体系的深层逻辑。

历史渊源与理论根基

八字称骨算命法相传由唐代星象学家袁天罡创立,其理论基础可追溯至《易经》的阴阳五行学说。根据历史记载,袁天罡曾在隋朝担任盐官令,后著《六壬课》《五行相书》等典籍,将天文历法与命理推算相结合。该方法将人的命运划分为五十一种类型,相较于四柱八字更为简略,其核心在于通过出生时间的数字化转换,构建命运分析的量化模型。

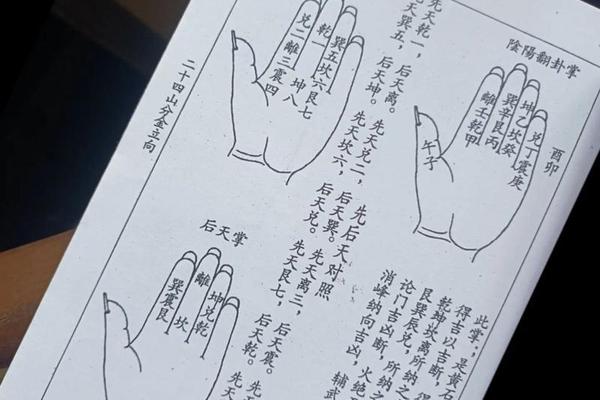

在理论架构上,称骨法融合了天干地支系统与中医五行理论。如网页67提到,古代医家认为人体五脏对应五行,而称骨法中的年、月、日、时重量计算,实质上是对五行能量分布的具象化表达。这种将时间维度转化为空间能量的思维方式,体现了“天人合一”的东方哲学理念。

算法解析与实操验证

具体算法包含四个维度:年、月、日、时的重量叠加。以甲子年(1.2两)正月初一(0.5两)子时(1.6两)出生者为例,总骨重3.9两即对应特定命运歌诀。现代研究者发现,骨重计算存在精确的时间换算规则:子时(23-1点)需按次日计算,闰月则分上下半月处理。

实际操作中,不同年份的骨重表呈现周期性规律。如1941-2014年的年骨重以六十年为周期循环,这种设计暗含古代历法的甲子轮回思想。而月骨重的设置中,三月(1.8两)与九月(1.8两)权重最高,可能对应农耕社会对春播秋收时令的重视。

准确性争议与学术批判

关于称骨法的准确性,学界存在显著分歧。实证研究发现,其51种命运分类过于笼统,例如3.9两与4.0两的歌诀差异可能仅数字调整,缺乏细致的人生阶段划分。更有研究指出,现存歌诀多为明清时期修订版本,与唐代原典存在出入,部分断语甚至出现重复(如2.7两与2.8两内容雷同)。

文化人类学视角的批评更具深度。网页95揭示,该体系预设的“士农工商”职业观、“男尊女卑”性别观,与现代社会价值产生剧烈冲突。例如现代企业家骨重多在3-4两区间,对应歌诀却描述为“劳碌无依”,显然与实际情况不符。这种时代局限性的根本原因,在于算法未纳入社会结构变迁的变量。

现代反思与理性认知

在医疗领域,称骨法衍生出特殊现象:部分孕妇为追求“上等命格”,要求医生在特定时辰剖腹产。这种行为虽体现对传统文化的认同,却可能引发医学争议。心理学研究则发现,骨重较高者往往表现出更强的自我认同感,这种心理暗示效应远超算法本身的预测价值。

当代命理师尝试进行算法改良。有人提出将职业类型、教育程度作为修正系数,或在骨重计算中增加“社会资源指数”。更有学者建议结合大数据技术,通过分析十万级案例库建立动态预测模型,使传统算法获得现代科学支撑。

总结与前瞻

八字称骨算命法作为文化遗产,既承载着古人探索命运的智慧结晶,也暴露了传统预测体系的时代局限。在算法层面,其将复杂人生简化为数字叠加的机械论模型;在文化层面,则面临现代价值观的解构挑战。未来研究可着眼于两方面:一是通过数字人文技术对古籍歌诀进行语义分析,还原历史原貌;二是建立跨学科研究框架,将命理符号系统转化为可量化的社会学指标。唯有在批判性继承中创新发展,才能使传统文化真正服务于现代人的精神需求。