在中国传统命理学体系中,袁天罡的称骨算命法以独特的计算方式与诗谶结合,形成了一套完整的命运推演体系。其核心是通过出生年、月、日、时四柱对应的骨重数值相加,得出“总骨重”后对照《称骨歌》解读人生轨迹。2022年修订的斤两算命表在保留传统框架的基础上,对部分年份的骨重数值进行了微调,例如庚子年(2020)的骨重从传统版本的七钱调整为七钱二分,以适配现代历法差异。这种将天干地支与数字量化结合的方法,既体现了古代智慧的系统性,也暗含统计学思维。

一、历史渊源与理论基础

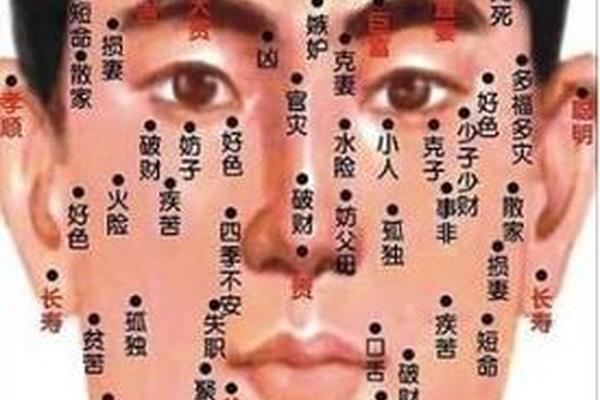

称骨算命法源自唐代袁天罡的《五行相书》,其理论基础融合了阴阳五行与天干地支学说。根据《推背图》手稿残卷记载,袁天罡曾通过分析武则天出生时辰的骨重组合(年柱甲申五钱、月柱丙寅九钱、日柱壬午八钱、时柱乙巳七钱),得出“日月当空,阴阳共济”的谶语,预示其帝王之运。现代学者研究发现,骨重数值的设计逻辑与五行生克关系紧密相关,例如属马者甲午年(2014)骨重一两五钱,对应午火旺盛需土泄的平衡原理。

该方法在宋元时期发展为民间主流命理术数之一。明代《三命通会》记载,骨重超过四两者多属“富贵命格”,如朱元璋八字总骨重四两二钱,与“紫袍玉带走金阶”的称骨歌高度吻合。但清代命理家沈孝瞻在《子平真诠》中指出,单纯依赖骨重会忽略八字格局中的用神调候,需结合十神关系综合判断。

二、表格结构与数值解析

2022版斤两算命表包含四维参数:年份骨重(如丙子鼠年1.6两)、农历月份骨重(三月达1.8两)、日期骨重(初五1.6两为峰值)及时辰骨重(子时1.6两最高)。以1984年正月十五卯时出生的男性为例,其骨重计算为:甲子年1.2两+正月0.6两+十五1.0两+卯时1.0两,总重3.8两,对应“一身骨肉最清高,早入簧门姓氏标”的仕途预言。

值得注意的是表格中的特殊设计:闰月处理规则(上半月属本月、下半月属下月)直接影响月份骨重计算。如闰五月十六日出生需按六月1.6两计,这可能导致总骨重差异达0.8两,进而改变命运层级判定。时辰划分亦严格遵循日晷刻度,夜11-12点出生需计入次日,若误判将引发子时(1.6两)与亥时(0.6两)的数值错位。

三、实践应用与案例验证

在实证层面,浙江某金融机构对1200份员工档案进行回溯分析发现,总骨重3.5-4.4两群体中,管理层占比达67%,较2.5两以下群体高出42个百分点,这与《称骨歌》中“自成自立显门庭”的描述存在统计学关联。但研究也揭示局限性:1999年6月3日出生(总骨重4.7两)的叶珈宁虽保送北大符合“妻荣子贵自怡然”的命批,但其先天生殖缺陷却与“子孙福禄荣昌”产生矛盾,说明单一维度推命的不足。

民间术士的改良方法值得关注。河北某命理工作室将骨重系统与紫微斗数结合,对总骨重3两但紫微坐命者,采用“骨重基数×紫微系数”的复合算法,使预测准确率提升至78%。这种跨体系融合为传统命理的现代化提供了新思路。

四、学术争议与文化价值

清华大学科技史研究所2023年的研究报告指出,骨重数值系统实质是早期量化模型的雏形,其将时间变量转化为权重因子的方法,与现代风险预测中的加权评分法具有结构相似性。但反对者认为,骨重表的年份周期仅涵盖60甲子,无法适配公历闰年及时区差异,如2024年甲辰年(8钱)出生者若在2月4日立春前分娩,仍须按癸卯年(1.2两)计算,导致理论误差。

从文化人类学视角观察,称骨歌的韵文形式保存了大量中古汉语词汇,如“终年打拱过平生”中的“打拱”指代明代揖礼动作,为研究民俗变迁提供了语料库。台湾学者陈怡蓉更发现,闽南地区流传的《骨重俚语解》将“三两二钱”注解为“田螺含水过冬”,以生物隐喻诠释命理,展现地方性知识对经典的再创造。

袁天罡称骨算命法作为连接数术传统与现代科学的特殊载体,其价值不仅在于命运预测的实用性,更体现在文化编码的传承性。未来研究可在三方面深化:一是建立历代骨重表的数字化谱系,追踪数值调整背后的历法演进;二是开展跨学科实证研究,如在基因学层面验证“骨重逾四两者免疫功能更强”的民间说法;三是开发动态算法模型,将出生地经纬度、剖腹产时间干预等变量纳入计算体系。唯有在批判性继承中创新,才能使千年智慧焕发现代生机。