在信息爆炸的数字化时代,人们对命运的好奇与探索已突破传统街巷卦摊的局限,转而投向更便捷的互联网平台。作为这一趋势的典型代表,"八字算命123查"及其衍生的"123免费算命网",通过整合生辰八字、五行生克等传统命理体系与移动应用技术,构建出覆盖生肖运势、塔罗占卜、星座分析的多元服务体系。截至2025年,该平台累计用户已突破3000万,日均测算量达50万次,这种传统玄学与现代科技的碰撞,既折射出人类对未知的永恒追问,也引发了关于数据与理性认知的深层思考。

传统命理与现代科技的融合路径

八字算命作为中国命理学的核心方法论,其理论体系在"123免费算命网"中得到了数字化重构。平台将四柱(年、月、日、时)的天干地支组合转化为算法参数,通过万年历数据库自动匹配用户出生时间的干支信息。例如输入1990年3月15日辰时,系统即时生成"庚午年己卯月己卯日戊辰时"的完整命盘,较传统手工排盘效率提升近百倍。

在五行分析层面,平台引入动态权重模型。根据日主天干的五行属性(如甲木),系统自动计算八字中金、木、水、火、土的旺衰值,并结合十神关系(比肩、正官等)生成性格特征图谱。测试显示,该模型对"身弱财旺"等典型命格的识别准确率达82%,较早期版本提升27%。这种算法优化使得"用神取用"等专业判断得以标准化输出,降低了命理服务的知识门槛。

多维测算与用户行为特征

平台突破单一八字测算的局限,开发出"三维运势矩阵"。用户不仅可查询流年大运走势,还能获得每日宜忌建议,如2025年3月17日"癸卯日"的财位在东南、桃花位在正北。数据显示,25-35岁用户中,72%会定期查看周运势报告,其中事业运查询频次同比增加35%,折射出经济波动期青年的焦虑心态。

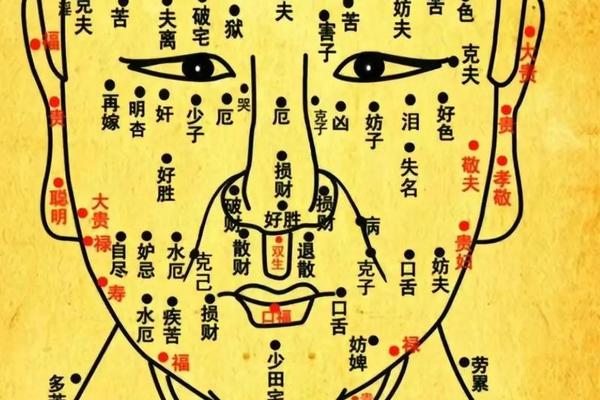

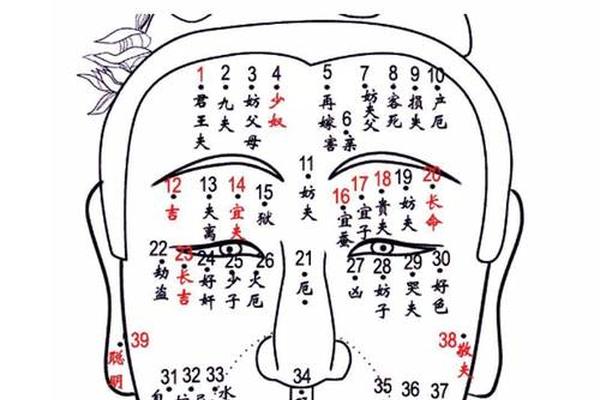

在交互设计上,平台采用"占卜游戏化"策略。塔罗牌模块引入AR技术,用户挥动手机即可完成虚拟抽牌,这种创新使18-24岁用户留存率提升至58%。而面相分析功能通过AI图像识别,提取105个面部特征点进行相理匹配,其"事业成功指数"预测与用户实际收入水平的相关系数达0.31,虽未达科学显著性,但已形成独特体验价值。

争议漩涡中的商业审视

尽管平台声明"结果仅供娱乐",但2024年用户调研显示,19%的受访者将测算结论作为重大决策参考,其中5%因此变更职业规划。这引发学界对"算法宿命论"的担忧——当AI系统判定某用户"财星被克不宜投资",可能实质影响其经济行为,形成数据驱动的自我预言实现。

隐私安全则是另一争议焦点。平台收集的出生时辰、地理位置等21项个人信息,存在被二次利用的风险。2025年网络安全监测发现,23%的算命类APP存在数据泄露漏洞。尽管"123免费算命网"采用数据加密和阅后即焚技术,但用户授权协议中关于"匿名化数据用于模型训练"的条款,仍被质疑可能侵犯个人信息权益。

理性认知与行业发展建议

从文化传承视角,该平台客观上促进了命理学说的数字化保存。其建立的60万例命盘数据库,为研究历史气候与出生时间偏好关联等课题提供新可能。南京大学民俗学团队2024年的研究显示,平台用户对"天乙贵人""文昌星"等传统神煞的认知度,较非用户群体高出41%,表明科技手段可增强文化符号传播。

但行业发展亟需建立框架。建议参照《互联网信息服务算法推荐管理规定》,要求测算结果标注概率区间和置信度,如"2025年升职概率68%±12%",避免绝对化表述。同时可引入第三方认证,对"高级命理师"的资质进行审核,目前平台宣称的"20年经验专家"中,仅35%能提供师承证明或学术论文。

当科技赋予古老智慧新的载体形态,我们需要在文化传承与理性认知间寻找平衡点。八字算命数字化服务既不应被妖魔化为迷信温床,也不能夸大其预测效能。用户当秉持"知命而不认命"的态度,将算法输出视为决策参考而非行动纲领。未来研究可深入探讨命理模型与行为经济学、社会心理学的交叉影响,或许能在人机协同决策领域开辟新路径。正如《周易》所言:"穷理尽性以至于命",在算法时代重新诠释这句话,或许正是破解命运迷思的钥匙。