交界痣是否与皮肤相平的问题存在一定争议。根据临床观察,交界痣通常表现为平坦或轻微隆起的斑疹,直径多在1-6毫米之间,表面光滑无毛,颜色以棕褐色或黑色为主。百度百科等权威资料明确提到其“边缘境界不甚清晰”,但网页12特别指出:部分交界痣可能因黑色素细胞在表皮-真皮交界处聚集程度不同,呈现隆起状态,形成圆形或椭圆形凸起。这意味着交界痣的形态具有双重特征,既包含完全平坦的亚型,也存在轻微隆起的变异。

从解剖学角度分析,交界痣的形态差异与痣细胞巢的分布深度密切相关。当痣细胞巢仅存在于表皮基底层时,痣体呈现完全平坦的形态;而若痣细胞在表皮与真皮交界处形成较大团块,则可能造成表皮层局部隆起。值得注意的是,即使是隆起的交界痣,其高度通常不超过皮肤表面1毫米,这与皮内痣的半球状或状隆起存在明显区别。

二、三型色素痣的核心差异

1. 组织学层面的本质区别

交界痣、混合痣和皮内痣的根本差异在于痣细胞的分布位置:

2. 临床表现的直观差异

在形态学上,三型痣呈现阶梯式变化:

颜色方面,交界痣色素分布均匀但颜色较深;混合痣可能出现色素不均;皮内痣颜色相对浅淡,部分甚至接近肤色。年龄分布也具有特征性:交界痣多见于儿童,皮内痣好发于成人,混合痣则常见于青少年向成年的过渡期。

三、临床意义与风险分层

交界痣的潜在恶变风险显著高于其他两型。研究表明,交界痣中活跃的痣细胞在持续摩擦刺激下,其恶变为黑色素瘤的风险可达混合痣的2-3倍。特别是位于掌跖、腰带区等机械摩擦部位的交界痣,临床建议预防性切除。而皮内痣的恶变率极低,多数仅需美容性处理。

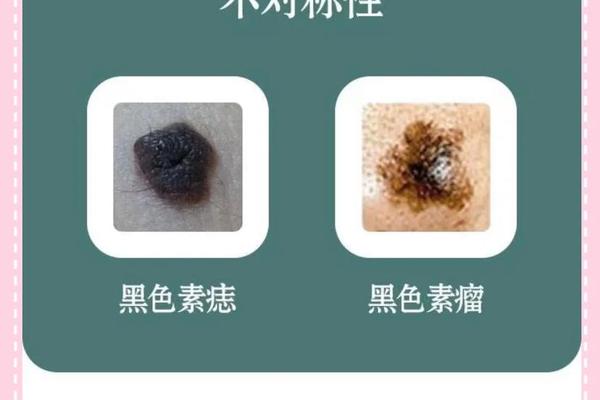

风险监测需遵循ABCDE法则:

临床数据显示,约30%的黑色素瘤起源于原有色素痣恶变,其中交界痣占比超过65%。这提示对交界痣的动态监测应成为皮肤健康管理的重要环节。

四、诊断策略与治疗选择

皮肤镜技术的应用显著提高了诊断准确性。交界痣在皮肤镜下多呈现均匀的网状色素模式,而混合痣可见球状或均质结构,皮内痣则表现为典型的脑回状结构。对于可疑皮损,组织病理学检查仍是金标准,能清晰显示痣细胞的分布层次。

治疗策略需个体化制定:

术后需特别注意:交界痣切除范围需超出皮损边缘2mm,而皮内痣仅需常规切除。近年来,有研究提出对高风险交界痣进行分子标志物检测(如BRAF基因突变),为精准医疗提供新方向。

通过系统分析可见,交界痣的形态学特征具有双重性,其与混合痣、皮内痣的本质区别在于组织学定位带来的生物学行为差异。临床实践中需特别注意:交界痣虽可呈现平坦或轻微隆起,但其活跃的生物学特性决定了更高的恶变风险,特别是在机械摩擦部位的皮损更需积极处理。

未来研究应着重于:①开发无创性分子诊断技术实现早期风险预警;②建立基于人工智能的皮肤影像分析系统;③探索靶向干预手段预防恶变进程。建议公众定期进行皮肤自检,对特殊部位的色素痣建立健康档案,发现异常及时寻求专业诊疗,将皮肤肿瘤防控关口前移。