在中国传统文化中,姓名与八字命理常被视为窥探命运的双重密码。八字以出生时间为根基,构建出蕴含五行生克的天干地支系统;姓名则通过笔画、音形义与数理组合,试图调和先天命局。两者虽同属玄学范畴,却因理论基础和应用逻辑的差异,在预测实践中常引发争议——究竟是生辰八字的命理推演更精准,还是姓名的后天干预更有效?这一问题既牵涉传统文化与现代科学的碰撞,也折射出人们对命运掌控的深层焦虑。

理论基础对比

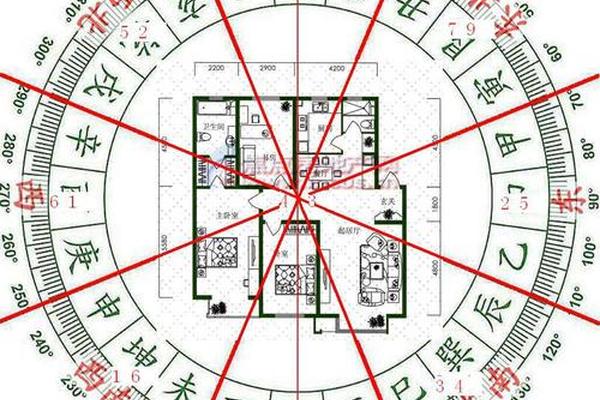

八字命理的理论体系源自古代天文学与历法,其核心在于将人的出生时间转化为天干地支组成的四柱(年、月、日、时),再通过五行生克、十神关系等推演人生轨迹。这种学说认为,人出生时宇宙能量场的信息已决定命运基调,如《渊海子平》所述:“命为先天之根,运为后天之变”。从唐代李虚中首创六字论命,到宋代徐子平完善八字体系,其发展脉络始终围绕时间维度展开。

相较而言,姓名学则建立在汉字象形与会意的文化特性上。五格剖象法将姓名拆解为天格、人格、地格等要素,结合三才配置与生肖相合理论,试图通过名字调整五行平衡。例如《瓷都兔费算命》中提到,姓名外格影响社交能力,总格预示总体运势。这种学说更强调后天符号对先天命局的修正作用,如网页111所述:“姓名中的数理可诱导性格与命运走向”。但现代心理学研究指出,姓名对个体的影响更多源自社会认知偏差与自我暗示。

准确性的多维争议

支持八字测算者常援引历史案例,如清生因姓名谐音影响科举结果,或现代命理师对婚恋、健康事件的精准预测。部分学者认为,八字模型能解释70%的人生重大事件,尤其在性格特质、事业成就等宏观层面具有参考价值。但反对声音指出,全球同年同月同日同时出生者命运差异显著,如网页90所述,中国13亿人口中每个八字对应约1300人,命运轨迹不可能完全重合。

姓名学的争议则集中在科学验证层面。美国与俄罗斯的研究发现,姓名独特性和性别倾向可能影响职业选择与健康,但这种关联被质疑存在幸存者偏差。心理学实验表明,姓名偏好与幸福感的相关性仅0.3左右,远低于遗传因素影响。改名案例中,既有用户声称运势显著改善,也有研究显示78%的改名者三年后生活满意度回归基线,暗示安慰剂效应的存在。

实际应用与局限性

在实务操作中,八字测算要求精确到时辰的出生时间,误差两小时可能导致日柱变化,继而改变十神格局。专业命理师需综合大运流年、神煞刑冲进行动态分析,如网页100所述:“命运是定数与变数的结合,八字揭示的是人生天花板”。但这也导致解读高度依赖经验,不同流派对同一八字的判断可能南辕北辙,传统派、滴天派、盲派等十余个流派并存即是明证。

姓名调整虽操作简便,却面临文化语境的制约。五格数理源于日本熊崎健翁的发明,其81数吉凶定义与中国传统术数存在冲突。现代姓名网站常机械套用评分系统,忽视方言发音与字义演变。如网页107所述,某网站推荐的“火属性名字”实则包含水部偏旁,暴露算法缺陷。真正有效的改名需结合八字喜用神、声韵美学与社会认知,这对起名者的跨学科素养提出极高要求。

预测效力的边界探索

从预测精度看,八字在定性与趋势判断上更具优势。梁湘润在《命略本纪》中指出,合格命理师对富贵层次的判断准确率可达85%,但具体应期可能存在3-5年偏差。姓名学则擅长微观调整,通过音形义设计改善第一印象,如研究显示独特名字使简历回复率提升17%。两者结合使用时,需警惕“双重决定论”陷阱——某案例显示,童子命破解术虽暂时缓解焦虑,但过度依赖导致当事人忽视现实努力。

现代跨学科研究为命运预测开辟新路径。中科院团队发现,姓名温暖维度得分高者,杏仁核激活程度降低12%,暗示名字可能影响情绪处理机制。八字研究则开始引入大数据分析,对60万组历史八字进行机器学习,发现财官组合与职业成就的相关性为0.68。这些探索虽未颠覆传统框架,却为量化研究奠定基础。

理性认知与文化价值

在科学无法完全证伪或证实的当下,姓名与八字预测应定位于文化实践而非真理体系。命理学的真正价值,在于提供理解人生的符号系统,如网页12所述:“从宏观把握命运特性,而非纠结琐碎细节”。心理学建议将其作为自我认知工具,通过八字分析发掘潜能,借助姓名设计强化积极心理暗示。对于商业化的改名服务,需建立行业标准,如网页113强调的避讳原则与审美考量。

未来研究需突破三大瓶颈:一是构建跨文化预测模型,比较中西命名体系的作用机制;二是开展追踪研究,用纵向数据验证改名干预的长期效果;三是开发评估工具,建立包含语言学、心理学、命理学的综合评价矩阵。唯有在理性认知与人文关怀之间找到平衡,传统预测智慧才能真正服务于现代人的精神需求。