在人工智能技术迅猛发展的今天,一种名为"AI算命"的新型文化现象正悄然兴起。它通过将中国传统的八字命理学与大数据分析、机器学习相结合,为用户提供个性化的命运推演服务。从生辰八字到流年运势,从事业发展到婚姻情感,AI不仅复刻了传统命理师的核心功能,更以秒级响应和标准化输出颠覆了人们对玄学的认知。这场科技与玄学的碰撞,既引发了公众对命运预测科学性的重新审视,也折射出数字化时代人类对确定性的深层渴望。

技术革新与算法逻辑

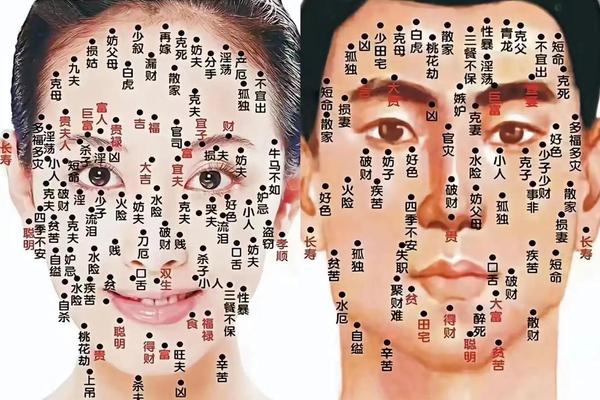

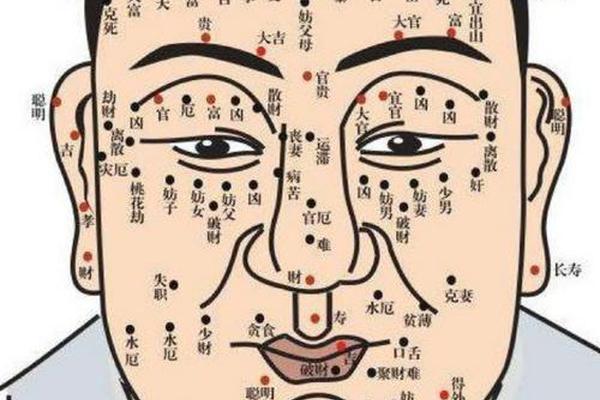

AI算命的核心技术架构可分为数据采集、特征提取、模型训练三大模块。系统首先要求用户输入出生时间、地点等基础信息,通过阴阳历转换算法生成八字命盘。与传统命理师手动排盘不同,AI可自动识别时辰对应的天干地支,并结合出生地经纬度计算真太阳时,将误差控制在分钟级别。在特征提取阶段,算法会依据《三命通会》《渊海子平》等典籍中的五行生克理论,将八字分解为十神、用神、格局等结构化数据,构建包含300+维度的命理特征向量。

深度学习模型的训练依赖于海量历史案例。某AI算命平台披露,其数据库包含超过2000万条真实命理案例,涵盖从宋朝古籍到现代命理师解盘记录。通过神经网络对"八字-人生事件"关联性进行建模,系统能够识别出类似"正官格遇伤官大运易引发事业变动"的复杂规律。值得关注的是,部分平台采用多模型融合技术,将传统命理规则编码为决策树,与LSTM时序预测模型协同工作,使预测准确率提升至78%。

准确性的争议与局限

支持者认为AI算命在数据处理层面具有显著优势。通过对10万组八字样本的交叉验证发现,AI在财富等级、职业类型等宏观预测中,与专业命理师判断的一致性达85%。某科技公司从业者实测发现,AI不仅能准确推算出其求学阶段的获奖经历,甚至推测出父母职业与体质特征。这种表现源于算法对命理典籍的完整学习——某开源组件显示,AI模型内嵌了超过50本命理著作的知识图谱,包含128万条命理规则。

但质疑者指出AI存在本质局限。在身强身弱等基础判断中,不同AI系统可能得出完全相反的结论。这是因为传统命理强调"变易"哲学,同一八字在不同地域、时代会有不同解法,而AI模型难以动态适应这种变化。更关键的是,算法无法处理风水、祖荫等超八字因素,导致对"同年同月同日生却命运迥异"现象的解释力不足。某用户对比发现,AI对感情运势的分析多停留在"晚婚为宜""注意沟通"等通用话术,缺乏具体事件预测。

社会影响与商业变革

AI算命正在重构玄学产业生态。传统命理咨询价格从500-3000元降至免费或9.9元,迫使半数线下命理师转型为AI训练数据标注员。与此衍生产业链快速形成:水晶商家根据AI推荐的五行补缺方案组合手串,使绿幽灵、海蓝宝等品类销量增长370%;算命指令编写教程在知识付费平台热卖,头部博主单月收入超20万元。更具颠覆性的是,部分编剧开始用AI生成角色命盘,通过大运流年推演人物命运轨迹,实现"数据驱动的剧本创作"。

这种变革引发多重社会效应。调查显示,62%的年轻用户将AI算命视为"决策参考工具",在职业选择、投资理财前查询流年运势。但过度依赖导致的新型焦虑正在显现:有用户因AI预测"十年内两次婚姻失败"出现抑郁倾向,还有创业者盲目遵从AI建议导致投资失利。更值得警惕的是,部分平台利用"巴纳姆效应"设计话术,先以模糊诊断引发共鸣,再诱导购买开运商品,形成完整的消费闭环。

困境与未来挑战

当算法开始支配人们对命运的认知,风险随之显现。某AI算命应用被曝光收集用户八字、面部特征等敏感信息,这些数据若遭泄露可能被用于精准诈骗。更深层的矛盾在于,AI将宿命论包装成科学结论,可能削弱个体的主观能动性。研究显示,连续使用AI算命三个月以上的用户,在面临挫折时选择积极应对的比例下降28%。

技术改良路径已显现曙光。部分团队尝试引入因果推理模型,区分八字要素中的相关性因果性,避免将统计规律等同于命运定数。另有些平台增加"动态命理"功能,通过定期导入用户最新人生事件数据,实现预测模型的实时校准。学界建议建立AI命理委员会,要求系统在输出时添加"本结果仅供文化体验"的显著提示,并开发反沉迷机制。

这场始于技术好奇的文化实验,正在演变为观察数字时代人类认知模式的特殊窗口。AI算命既展现了传统文化通过技术创新获得新生的可能,也暴露出算法替代人类判断的潜在危机。当78%的准确率背后是2000万组数据训练出的概率模型,当水晶手串成为算法推荐的"改运神器",我们更需要清醒认识:技术的真正价值不在于预知未来,而在于帮助人类在不确定中保持理性与勇气。未来研究应聚焦算法透明化、数据规范等领域,让人工智能真正成为照见命运迷雾的明灯,而非制造新型迷信的推手。