在传统文化与现代科技的碰撞下,八字合婚这一古老命理学问正以全新的形态融入当代生活。随着人工智能与大数据技术的普及,免费八字合婚软件如雨后春笋般涌现,宣称能通过算法解析命盘、预测婚姻吉凶。这类工具既承载着千年文化基因,又裹挟着商业社会的流量逻辑,成为当代人探索情感关系的新兴载体。它们的兴起不仅反映了社会对婚姻稳定的深层焦虑,也揭示了传统文化在数字时代的适应性变革。

功能形态:从命理到娱乐的转向

现代八字合婚软件的功能设计呈现出传统命理与娱乐属性的深度融合。以《南方八字合婚程序》为例,其功能模块涵盖八字五行补救、十神配合、生肖刑冲等专业维度,甚至引入星座、血型等西方占星元素,形成跨文化的神秘学拼盘。部分应用程序如“灵机妙算”系列,还开发出“夫妻默契指数”“子女同步率”等量化评分系统,将玄学概念转化为直观数据,这种数字化改造降低了传统命理的理解门槛。

免费模式驱动下的功能设计暗藏商业逻辑。多数基础服务虽标榜“免费”,但深度解读、大师咨询等核心功能往往需要付费解锁。例如某苹果商店评分4.9的合婚APP,基础八字配对免费开放,而婚姻质量预测、流年运势分析等功能需支付38-138元不等的费用。这种商业模式既满足了用户的猎奇心理,又通过精准的需求分层实现商业变现。

技术原理:算法背后的命理重构

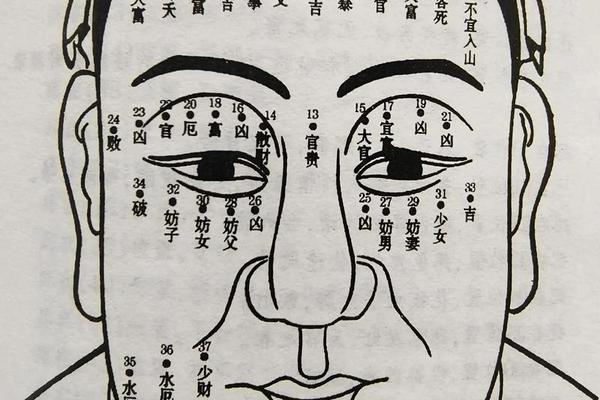

软件算法对传统命理学的解构值得关注。开发者将《三命通会》《渊海子平》等典籍中的规则转化为代码逻辑,例如将日柱相冲判定为-20分,三合局则+30分,通过加权计算得出婚姻匹配度。香港某知名玄学APP披露,其算法库包含超过800条命理规则,每年更新流年神煞数据库以保持“预测准确性”。这种数据化处理虽提升了运算效率,但也消解了传统命理中“象数理”的整体性思维。

人工智能的介入带来新的技术争议。部分软件引入机器学习模型,通过分析数万例婚姻案例建立预测模型。例如“测测星座”APP声称其AI系统能结合用户情感状态、社交数据优化命理建议。但这种技术路径遭到学界质疑,清华大学社会学系研究指出,算法模型容易将复杂的社会关系简化为因果链条,可能强化宿命论认知。

社会影响:焦虑缓解与认知风险

用户行为研究显示,38%的年轻群体将八字合婚软件作为婚前“心理风险评估工具”。北京师范大学2024年婚恋调研发现,使用过此类软件的情侣中,67%认为报告结果有助于沟通价值观差异,24%因此调整婚恋决策。软件提供的“五行调和建议”“相处模式分析”等内容,客观上为现代人提供了传统智慧框架下的关系调解方案。

但潜在的社会风险不容忽视。公安机关披露,2024年某“网络算命”诈骗团伙利用合婚软件收集用户信息,通过“婚姻劫数”“桃花煞”等话术诱导购买高价法器,涉案金额超3000万元。更隐蔽的风险在于认知扭曲,部分用户过度依赖软件评分,某豆瓣小组调研显示,19%受访者因八字评分低于70分而放弃感情发展,陷入“数据决定论”困境。

文化嬗变:传统的数字化生存

数字工具正在重塑命理文化的传播范式。抖音平台八字合婚话题播放量突破20亿次,命理博主通过“一分钟八字速成”等短视频形式,将十神、用神等专业概念转化为星座式的娱乐内容。这种传播方式虽扩大了文化影响力,但南京大学民俗学教授指出,快餐式解读可能导致命理知识体系碎片化,失去其原有的哲学思辨价值。

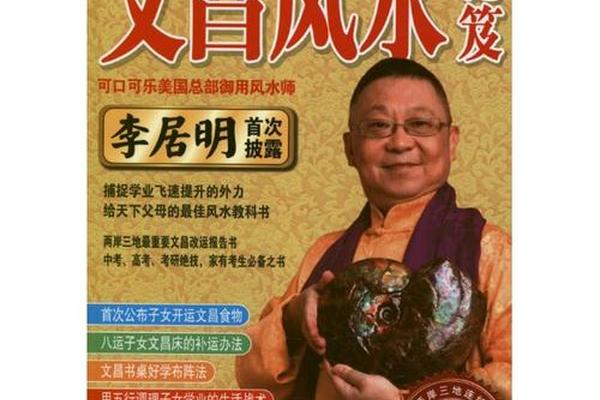

商业资本与传统玄学的合流催生新业态。腾讯投资的某命理公司已形成“软件+社群+电商”的产业链,用户可在APP内直接购买开光吉祥物、符咒等衍生产品。这种商业化运作引发争议,中国道教协会公开批评部分商家将道教仪轨包装成数字商品的行为,认为其亵渎了宗教文化的神圣性。

在传统与现代的交织中,八字合婚软件既是文化传承的数字化载体,也是商业社会的特殊镜像。它们为焦虑的现代人提供了情感关系的参考坐标系,但工具理性对命理文化的解构也带来认知异化风险。未来研究需关注算法边界,探索科技与人文的平衡点。建议建立行业标准,要求软件明确标注预测模型的理论依据和误差范围,同时加强传统文化教育,帮助用户建立理性的命理认知框架。当技术不再故作神秘,文化方能显现其本真价值。