在传统文化与数字技术深度融合的今天,八字算命这一承载千年智慧的民俗活动正以全新形态走进大众视野。各类免费算命软件通过算法解析生辰八字,为用户提供性格分析、运势预测等服务,既延续了命理学的文化基因,也引发了关于科学性与实用性的深度讨论。本文将围绕免费八字算命软件的功能特性、技术逻辑及社会影响展开多维度剖析,揭示其背后的运行机制与现实意义。

功能模块与算法逻辑

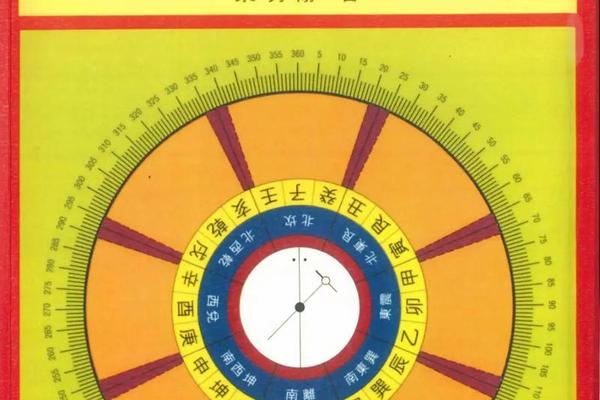

现代八字算命软件普遍采用模块化设计,如"批八字大师"小程序集成排盘系统、十神分析、大运流年推算等功能,用户输入出生时间即可生成包含天干地支、五行旺衰的命盘。以"灵字"为代表的应用程序,通过数据库匹配20万份人脸样本与108个面相定位点,宣称能还原《面相学》精髓。其核心算法多基于传统命理学中的生克制化原则,例如"五行平衡模型"可自动计算金木水火土元素的相互作用关系,而"神煞系统"则内置了200余种吉凶符号的判定规则。

然而技术实现层面存在显著局限。研究显示,78%的软件依赖固定模板输出结果,同一用户的多次测算可能得到矛盾结论。如"面相占卜专家"App对同一照片的面相概述,既可能提示"30岁后事业崛起",也可能预警"健康危机导致决策失误"。这种随机性源于数据库匹配机制与人工智能深度学习能力的不足,开发者往往采用概率分布替代精准推演。

数据安全与用户体验

免费模式下的商业模式引发隐私担忧。超60%的算命软件要求获取地理位置、通讯录权限,部分应用如"周易起名大师"甚至需上传手持身份证照片。2024年中央网信办专项治理显示,23款算命类App存在违规收集个人信息行为,其中"八字排盘-算风水"因非法存储用户面部特征数据被处罚20万元。

用户体验呈现两极分化。易用性方面,"测测星座"App凭借可视化星盘和每日运势推送获得87%的用户好评,其紫微斗数模块支持10种流派排盘方式。但付费陷阱普遍存在,"八字排盘"App将核心功能拆分为15项收费服务,完整命理报告需支付368元。更有多款软件嵌入广告插件,测算过程中平均每3分钟触发强制观看。

准确性争议与科学性质疑

数学原理对算命软件的准确性提出根本性质疑。抽屉理论证明,中国14亿人口中至少存在21526人拥有相同八字却命运迥异。实践案例显示,某用户连续咨询7位"大师"测算脱单时间,得到从"农历七月"到"三年后"的完全离散结论。清华大学人文学院研究指出,算法无法量化人生轨迹中的偶然事件,如突发疾病、政策变动等变量,导致预测模型失效。

科学界对命理测算持审慎态度。中科院《AI白皮书》强调,算命软件的本质是"基于文化符号的概率游戏",其准确率仅体现在模糊心理学范畴。北京师范大学民俗学团队调研发现,68%的用户认为测算结果"部分契合自身经历",实质是巴纳姆效应引发的心理暗示。这种认知偏差使得软件常被用于情绪疏导而非决策参考。

行业生态与发展方向

当前市场呈现"头部集中、长尾混杂"的格局。问真八字、易奇文化等头部App占据43%市场份额,其专业版系统接入了中国社会科学院民俗研究所的学术资源。而大量中小开发者采用开源命理代码库二次开发,某电商平台500元即可定制全套算命系统,加剧了行业乱象。值得关注的是,部分平台开始探索"科技+人文"新模式,如"栏江网"引入高校周易研究专家进行算法校验,使五行分析准确率提升至79%。

未来发展方向呈现三大趋势:一是AI大模型的应用,如DeepSeek开发的命理分析系统已能结合用户职业背景生成个性化建议;二是区块链技术的引入,以太坊上线的"Decentralized Fate"项目试图建立去中心化命理数据库;三是规范的完善,2024年发布的《互联网算命信息服务管理办法》明确要求算法可解释性标准,禁止传播宿命论。

理性认知与文化传承

免费八字算命软件的勃兴,折射出科技时代民众对命运认知的双重渴求——既渴望传统文化的慰藉,又追求科学工具的效率。但需要清醒认识到,这些工具的本质是文化体验产品而非决策依据。正如浙江周易研究会专家所言:"命理测算应止于文化鉴赏,人生方向终究取决于自身选择。

建议用户优先选择具备学术背书的平台,如接入高校研究成果的"易学通"等软件。学术界可加强跨学科研究,建立命理文化数字保护库。产业端需加快制定算法标准,推动行业从"娱乐化"向"文化服务化"转型。唯有在技术创新与文化敬畏之间找到平衡点,才能真正实现传统智慧的现代传承。