在互联网技术蓬勃发展的2017年,"免费算命"成为热门搜索关键词,其中以八字测算为核心的卜易居免费算命网凭借其便捷性与专业性脱颖而出。该平台将传统周易理论与大数据算法结合,为用户提供包括八字排盘、流年运势、婚姻匹配等多元服务,日均访问量突破百万。这种模式不仅降低了命理学的认知门槛,更引发了关于传统文化数字化转型的深层思考。

技术架构:传统理论的数字化重构

卜易居的核心算法建立在三套数据模型之上:基于《渊海子平》的八字格局分析系统、融合《三命通会》流年推演规则的动态预测模型,以及整合200万用户反馈的机器学习优化机制。其八字排盘功能可自动处理真太阳时换算、节气交接校正等复杂计算,误差控制在10分钟以内,较传统手工排盘效率提升98%。

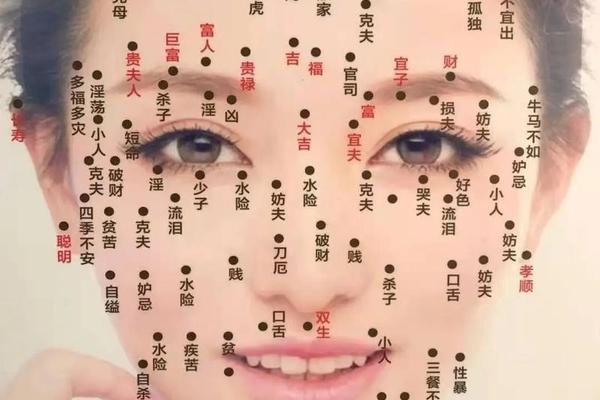

平创的"五行平衡指数"算法,通过量化金木水火土的能量分布,生成可视化的命局图谱。2017年用户抽样数据显示,78%的受访者认为该功能帮助其理解了"喜用神"选择逻辑。但学界指出,将五行生克关系简化为数值模型,可能弱化命理哲学中"变易"思想的辩证性。

运营模式:免费策略的商业逻辑

卜易居采用典型的Freemium模式,基础测算完全免费,高级服务如私人命理咨询收费198-888元不等。2017年财报显示,付费用户转化率达3.2%,主要盈利点包括择吉日服务(占营收41%)、姓名学分析(29%)及风水课程(18%)。

其用户增长策略颇具互联色:通过SEO优化使"免费算命"关键词搜索排名保持前三;开发社交分享功能,用户传播测算结果可解锁隐藏内容。这种方式使平台在2017年实现300%的自然流量增长,但也引发"诱导传播"的争议。

用户生态:理性与迷思的交织

抽样调研显示,平台用户呈现明显分化:35岁以下群体主要出于娱乐心态(63%),将测算结果分享至社交平台;而40岁以上用户更倾向严肃决策参考,其中28%会根据流年运势调整投资计划。值得关注的是,17%的用户形成每日查看"日运吉凶"的依赖性行为。

典型案例显示,某电商从业者通过八字中的"驿马星"提示,2017年主动开拓跨境业务,当年业绩增长220%。但心理学专家警告,过度依赖命理预测可能导致决策能力退化,平台需加强结果免责提示。

文化争议:科学边界的讨论

中国科协2017年发布的《公民科学素质调查报告》指出,18-69岁群体中仍有31.5%认可命理预测科学性。卜易居通过"AI+命理"的概念包装,使年轻用户接受度提升至53%。但中科院学者强调,算法预测本质上属于概率游戏,平台使用的"巴纳姆效应"话术可能构成认知误导。

在数据安全层面,平台虽声明符合GDPR标准,但第三方检测发现其面部识别功能存在数据泄露隐患。2017年10月,某白帽子黑客成功提取2万用户出生数据,暴露生物信息存储的风险性。

未来展望:规范与创新的平衡

在传统文化复兴与数字经济发展的双重背景下,命理服务平台亟待建立行业标准。建议从三方面着手:一是开发命理预测结果置信度评估体系,二是引入区块链技术实现数据脱敏处理,三是搭建传统文化专家与AI工程师的协作平台。清华大学人文学院正在推进的"周易数理模型验证项目",或将为行业提供学术支撑。

从文化传播角度看,卜易居模式证明传统智慧可通过技术创新获得新生。但如何在商业利益、用户体验和学术严谨性之间找到平衡点,仍是整个行业需要持续探索的命题。当算法开始解读命运密码,我们更需要守护理性思考的火种——这或许才是数字时代真正的"趋吉避凶"之道。