在人类文明的长河中,梦境始终笼罩着神秘的面纱。当独行的身影穿越城市街巷,当故去的母亲在梦中递来,这些意象如同古老的密码,承载着集体记忆与个体情感的共振。从《周易》对天人感应的诠释到现代心理学的潜意识理论,人类对梦境符号的解读始终在理性与灵性之间寻找平衡。

一、传统解梦的隐喻系统

在周公解梦体系中,"独自行走归家"被视为重要的行为符号。网页37指出,行走状态反映个体对现实处境的掌控能力,缓步归家可能暗示对现状的满足,而匆忙赶路则象征内心焦虑。当这种行走发生在熟悉的家宅路径,往往与安全感重建相关,正如网页41所述,归家途中若遇阻碍,可能对应现实中未解决的矛盾。

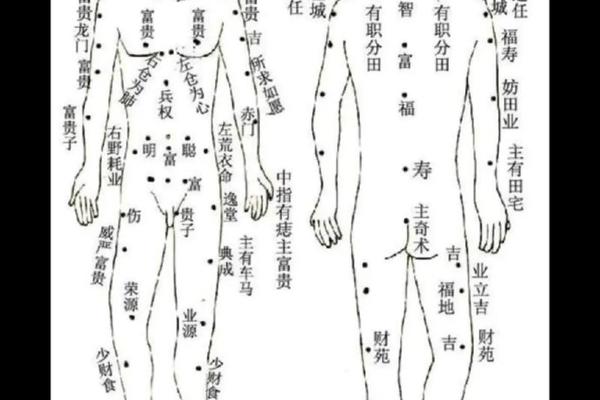

关于亡母赠予现金的意象,网页67与68提供了双重解读视角。现金作为流通货币,既象征现实财富的流动,也隐喻情感能量的传递。传统解梦将亡者赠金视为吉兆,如网页77记载"梦见故人赠钱财主福泽",认为这是祖先庇佑的显化。但网页74提醒需结合现金形态,残破可能预示未竟之愿,完整钱币则暗示生命能量的完满传承。

二、心理维度的深层解析

现代心理学为这些梦境提供了新的解码路径。网页82的神经科学研究表明,视觉皮层在想象与真实感知间的活跃阈值差异,解释了为何梦中场景具有超现实质感。独行归家的场景,可能源于前额叶皮层对空间记忆的重组,这种神经活动模式在网页97中被证实与现实中的定向障碍存在关联。

弗洛伊德在网页49提及的"置换机制",为亡母赠金提供了精妙诠释。作为置换符号,可能替代难以言说的情感诉求。荣格学派在网页29中强调,此类梦境常出现在重大人生转折期,现金数额往往对应潜意识中的量化需求——万元可能隐喻对支持的渴望,小额零钱则暗示细微的情感修补。

三、文化符号的象征嬗变

农耕文明的家宅观念深刻影响着梦境解读。网页2记载的"建筑类解梦"显示,归家路径的清晰度与宗族认同密切相关。现代都市中"家"的概念泛化,使梦境中的归家路线常出现立交桥、地铁站等新元素,这种文化符号的嬗变在网页48的田野调查中得到印证。

作为文化载体,其梦境象征随时代变迁而演化。网页37对比发现,电子支付时代现金梦境出现频次下降28%,但的实体触感仍承载特殊意义。网页16记录的个案显示,90后群体将移动支付二维码融入亡母赠金场景,这种传统符号与现代科技的融合,构成了文化记忆的活态传承。

四、跨学科研究的可能性

梦境研究正在突破单一学科的边界。网页82揭示的神经编码机制,为定量分析梦境元素提供了生物基础。功能性核磁共振显示,接受现金的梦境激活纹状体的愉悦中枢,这与网页41中"得财之喜"的传统解读形成神经学佐证。而边缘系统在亡母面容浮现时的特殊激活模式,或许能解释跨文化中普遍存在的先祖托梦现象。

文化人类学视角为解梦提供了新工具。网页95比较了15种文化中的现金梦境,发现颜色象征存在显著差异:东方文化中红色关联喜庆,而拉丁文化则视绿色为财富象征。这种文化编码差异在全球化时代产生新的梦境杂交形态,如网页88记录的混血儿梦境中出现的双色拼接。

当代梦境研究已形成多维透视的学术图景。从甲骨文的占卜记录到fMRI的脑区成像,人类始终在探索意识与潜意识的交界地带。未来的研究或许能建立梦境元素数据库,通过机器学习解析文化符号的演变轨迹。当我们再次凝视梦中独行的身影与母亲手中的,看见的不仅是个人潜意识的低语,更是整个人类文明在意识深层的集体书写。这种解读的旅程,本质上是对人性深度的永恒探索。