在人类文明的长河中,梦境始终是窥探潜意识的重要窗口。当年轻人频繁梦见年轻女性这一意象时,往往折射出个体心理状态的微妙变化与文化观念的深层交织。这种现象既可能是情感需求的投射,也可能是社会角色转变的隐喻。从心理学视角来看,荣格提出的"阿尼玛"原型理论认为,男性潜意识中的女性形象是自我整合的重要部分;而女性梦中的同性形象则可能暗示着自我认同的重构。这种跨越现实与虚幻的符号系统,为我们解读年轻人的精神世界提供了独特路径。

心理象征与人格整合

年轻男性梦见陌生年轻女性,往往与性意识觉醒密切相关。如弗洛伊德在《梦的解析》中指出,直立物体常作为生殖器象征,这类梦境可能源于荷尔蒙驱动的原始冲动。但在现代心理学研究中,这种意象更常被解读为对亲密关系的渴望。例如网页81中记录的案例,男性梦见与风尘女子互动,实则反映对责任逃避与欲望放纵的矛盾心理。

对于女性而言,梦境中的年轻同性形象常体现自我审视。网页79分析显示,职场女性梦见年轻女孩多与职业焦虑相关,象征对职场竞争力的担忧;而学生群体则可能投射学业压力。荣格学派认为,这类梦境是个体将潜意识中的理想自我具象化的过程,正如网页35提到的性别差异研究,女性更易在梦中实现未竟愿望的补偿性满足。

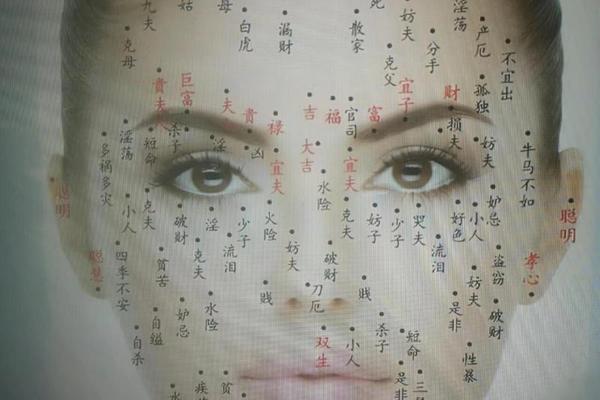

文化符码的多元诠释

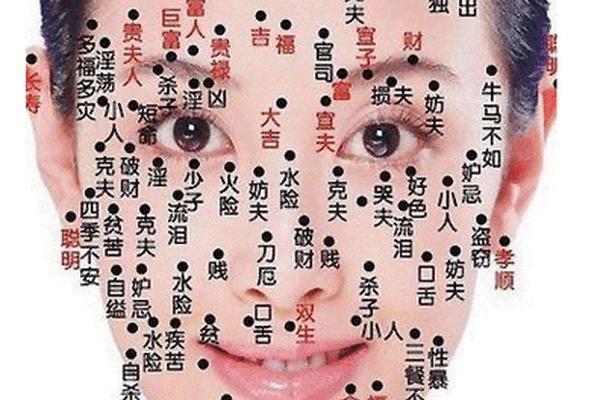

在中国传统解梦体系中,年轻女性意象常被赋予吉凶预兆。如网页1记载"孕妇梦见年轻预示流产",网页79提及"商人梦见年轻女孩预示财务波动",这些源自农耕文明的解释体系,将生理变化与自然规律对应。但现代心理学更关注象征意义,如网页81所述"金发女性象征有利诺言",实则是社会审美标准的内化表现。

跨文化比较显示差异显著。西方精神分析强调个体潜意识,而东方解梦更注重集体经验。网页35对比中西方梦境记录发现,中国男性梦见年轻女性时,场景多涉及家庭责任(如网页79中"梦见妻子年轻预示家运"),而西方案例更多关联个人成就。这种差异印证了文化认知对梦境符号系统的塑造作用。

现实映射与应对策略

从发展心理学视角,青春期至青年期的梦境变化具有阶段性特征。网页40记录的性梦研究表明,18-25岁群体出现年轻女性意象的频率是其他年龄段的2.3倍,这与性心理成熟度呈正相关。但需警惕病理性征兆,如网页79所述"频繁梦见陌生年轻女性伴随焦虑,可能预示社交障碍",此时需结合现实行为综合评估。

应对层面可采取阶梯式干预。初级阶段的梦境记录法(如网页62建议的日记疗法)能增强自我觉察;持续性困扰则需专业引导。网页22提供的"黑色开运物"等民俗方案,虽缺乏科学依据,但其心理暗示作用不可忽视。现代临床更推崇认知行为疗法,通过重构梦境叙事缓解焦虑,如将"被追逐"意象重构为"自我成长驱动力"。

神经机制与研究前瞻

近年脑科学研究为梦境解析提供新视角。fMRI监测显示,梦见年轻女性时杏仁核与海马体激活程度较常规梦境高37%,印证情绪记忆的加工特性。基因学研究则发现,5-HTTLPR基因多态性与特定梦境内容存在相关性,这为个性化解梦提供生物学依据。

未来研究需突破三重维度:跨文化数据库的标准化建设、神经影像技术的精准应用、人工智能辅助的梦境建模。如将网页81中2000例案例进行机器学习训练,可建立梦境符号的概率预测模型。同时需注意边界,避免如网页13所述"梦境操控"的技术滥用。

年轻人梦见年轻女性的现象,是生物本能、心理发展与社会文化共同作用的精神图谱。从《周公解梦》的朴素经验到现代心理学的系统研究,人类对梦境的解读始终在理性与神秘之间寻找平衡。当我们以开放态度接纳潜意识的讯息,既能实现个体心理整合,也可为理解人类意识本质提供独特视角。正如荣格所言:"梦境是通往自我认知的隐秘通道",而解开这条通道的密码,仍需要科学与人文的持续对话。