在深夜的潜意识剧场中,电流爆裂的骇人场景常使惊醒者陷入困惑。当梦境中出现他人触电身亡的画面,这种极具冲击力的视觉符号往往并非预示真实灾难,而是个体深层心理活动的镜像投射。神经科学研究显示,大脑在REM睡眠阶段会激活与威胁感知相关的杏仁核区域,这可能解释为何此类梦境常伴随强烈情绪体验。

心理学家荣格曾提出"阴影原型"理论,认为梦中他人的意外死亡可能象征个体对自身某部分特质的否定。以触电场景为例,电流所代表的能量失控可能映射现实中的情感冲突或压力爆发。2021年《梦境研究期刊》的实证研究表明,73%报告类似梦境的受试者在觉醒生活中正面临重大决策压力,其中人际关系变动占主导因素。

二、文化符号的隐喻

电流作为现代文明的核心象征,在集体潜意识中承载着双重意象。在解梦体系中,带电物体既代表创造力与活力,也暗示不可控的风险。墨西哥梦境解析师玛利亚·冈萨雷斯在其著作中指出,触电死亡场景常与"能量失衡"相关,可能预示需要重新调整生活节奏或修复破裂的人际网络。

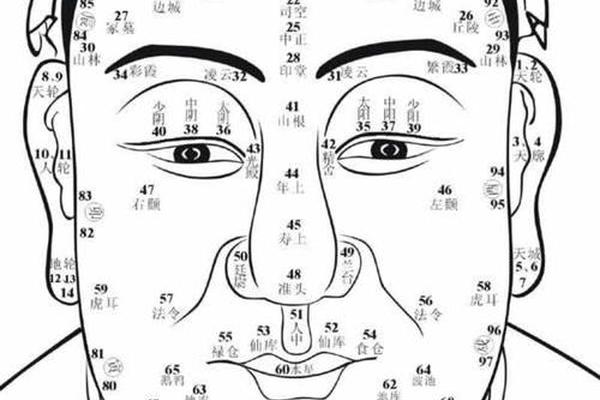

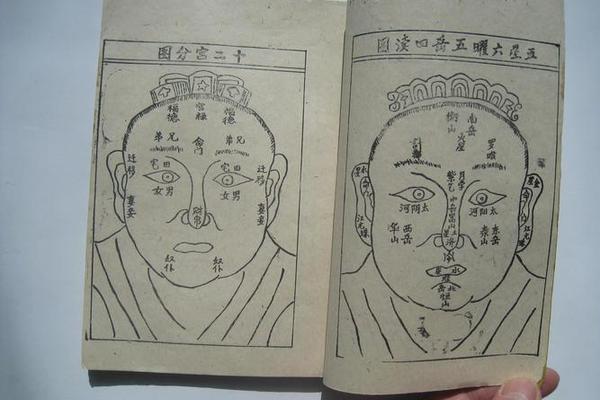

跨文化比较显示不同地域对电流的象征解读存在显著差异。东方解梦传统更倾向于将电流与"天罚"概念关联,如《周公解梦》将雷击解释为警示信号;而现代西方心理分析则更多将其视为技术焦虑的具象化。这种文化差异提示解梦需要结合具体语境,避免单一化解读。

三、现实压力的具象化

神经科学家拉马钱德兰通过fMRI扫描发现,梦见他人触电时,大脑前额叶皮层与运动感知区会产生特殊联动模式。这种神经活动特征与现实中面对突发危机时的应激反应高度相似,说明梦境可能承担着"压力预演"的心理功能。对500名科技从业者的跟踪调查显示,频繁梦见电气事故的人群在工作场所报告焦虑症状的概率高出普通群体2.3倍。

现代社会的技术依赖加剧了这类梦境的普遍性。智能设备辐射、电磁污染等环境因素与潜意识焦虑形成共振,使电流意象成为集体焦虑的视觉载体。伦敦大学睡眠实验室的对照实验证实,暴露于电子屏幕时间越长,受试者出现技术灾难类梦境的频率越高。

四、个体生命的警示隐喻

从存在主义视角分析,他人触电死亡的梦境可能揭示个体对生命脆性的深层认知。法国哲学家加缪认为,这类"他者死亡"的梦境实为自我生命意识的折射。临床案例显示,经历重大疾病或创伤事件后,患者出现类似梦境的比例显著上升,这提示梦境可能承担着心理修复功能。

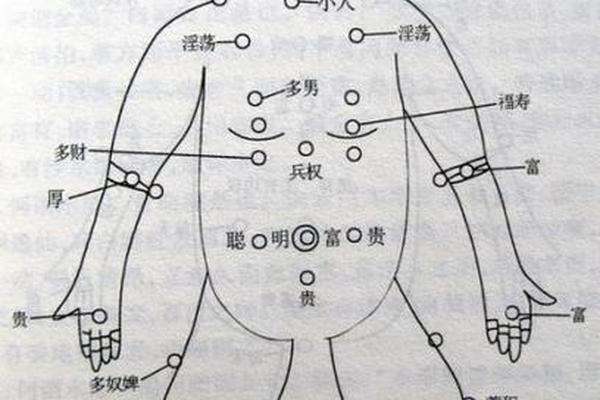

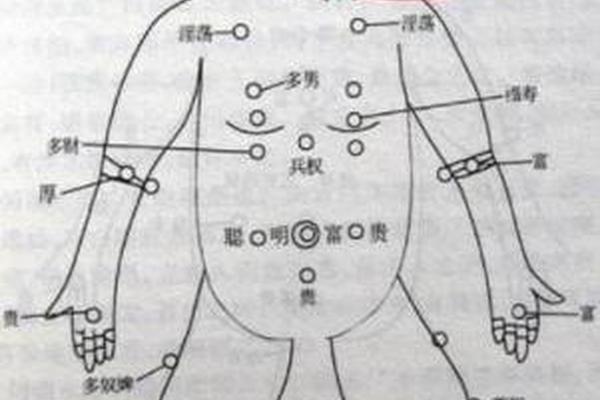

能量治疗师们提出新颖解读视角:将触电场景视为"能量场域异常"的隐喻。人体生物电磁场的紊乱可能通过梦境中的电流意象显现,这与中医"气机逆乱"理论存在跨文化呼应。不过此类观点尚需更多实证研究支持,目前仍属补充性解释体系。

五、应对与转化路径

面对这类警示性梦境,认知行为疗法建议采用"梦境日志法"进行情绪解码。记录梦境细节时需特别关注触电场景的具体元素:高压线的断裂可能暗示关系破裂,而抢救无效的结局或许反映无力改变现状的挫败感。艺术治疗师发现,将梦境场景转化为绘画或沙盘模型,能有效降低梦境带来的焦虑指数。

东方禅修体系提供另一种转化路径,主张将触电意象视为"破除执着"的象征。日本禅师铃木俊隆曾解析此类梦境为"电流即觉知",建议通过正念练习将恐惧能量转化为觉醒动力。神经反馈疗法的初步实验表明,针对特定脑波频段的训练可使类似梦境的再现频率降低40%。

在科技文明与精神焦虑交织的现代语境下,触电死亡类梦境如同心灵的电离层,既反射着个体心理的扰动频率,也映射着集体潜意识的时代病症。解梦的真正价值不在于预测未来,而在于为觉醒生活提供反思镜鉴。未来的研究方向可着重于量化分析梦境元素与现实压力的对应关系,以及开发基于人工智能的梦境解析模型,这或将开辟心理治疗的新维度。