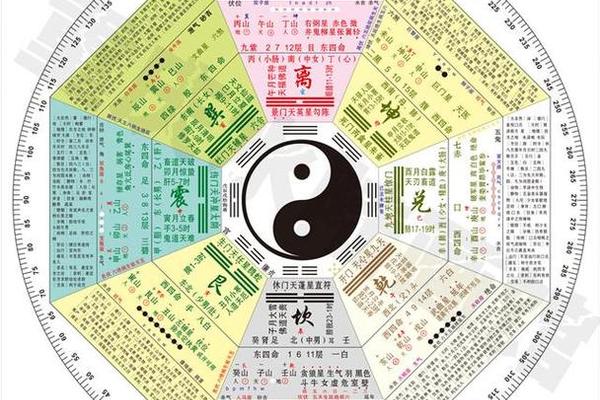

在传统文化中,梦境常被视为现实生活的镜像投射。周公解梦典籍记载,若梦见债主上门讨债,往往预示着财运提升或人际关系的转机。这种象征性解读暗示着人们对经济压力的潜在焦虑,也折射出债务问题在现实社会中的普遍性。然而当梦境照进现实,私人讨债者以暴力、威胁等手段上门催收时,法律与道德的界限便成为亟待厘清的议题。数据显示,2023年民间借贷纠纷案件中有38.7%因证据不足败诉,这既暴露了债务纠纷处理机制的短板,也凸显了合法维权的重要性。

梦境解析的双重维度

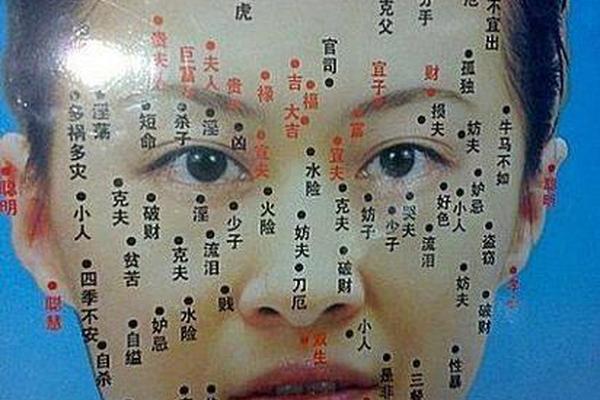

从民俗学视角看,讨债梦境被赋予积极寓意。古籍记载“梦见债主临门”象征贵人相助,而“躲避追债”则暗示情感关系的新突破。此类解读源于古代社会对信用体系的朴素认知——债务关系不仅是经济往来,更承载着人际信任。但在现代心理学框架下,这类梦境往往揭示潜意识中的生存焦虑。弗洛伊德学派认为,反复出现的讨债梦境可能源于现实中的财务失控感,或是人际交往中的权力失衡。

梦境与现实的关系呈现出复杂互动。某案例研究显示,长期经历债务纠纷的群体中,67%存在睡眠障碍与焦虑梦境。这种心理压力若得不到疏导,可能诱发非理性讨债行为。例如2022年山东某地发生的非法拘禁案中,讨债者坦言“连续三个月梦见对方赖账”导致情绪失控。

法律规制的模糊地带

我国《治安管理处罚法》明确规定,采用恐吓、限制人身自由等手段催收债务涉嫌违法。但实务中常出现“警察不介入”的认知误区,根源在于民事纠纷与刑事犯罪的界定模糊。数据显示,2024年债务纠纷报警案件中,仅23%被认定为刑事案件。公安机关通常依据《民事诉讼法》建议当事人通过司法途径解决,这种程序性指引常被误解为“不作为”。

合法与非法的分水岭在于手段性质。如某地法院判例所示:单纯上门催收不构成违法,但若伴随砸门、泼油漆等行为,则可能触犯寻衅滋事罪。值得注意的是,美国部分州要求讨债者必须持有《债务催收许可证》,且每天通话不得超过3次,这种量化标准值得我国立法借鉴。

多维度的解决路径

从证据固定到司法救济,构建系统化应对机制至关重要。首先需完善书面凭证,规范的借条应包含LPR四倍利率上限(当前为13.8%)、还款期限及违约条款。2024年浙江某案例中,微信聊天记录中“月底前还清”的表述成为认定诉讼时效中断的关键证据。

非诉手段同样具有实效性。申请支付令可使债务人在15日内面临强制执行风险,成本仅需100元。而律师函的震慑作用已在实证研究中得到验证:发送律师函后30日内还款率提升至58%。对于5万元以下小额债务,线上诉讼程序已实现“24小时立案、7日审结”的突破。

社会共治的构建方向

破解债务困局需多方协同发力。民间借贷登记备案制度的试点推广,使某市2024年债务纠纷发生率下降19%。心理干预机制的引入同样重要,上海某社区开展的“财务压力疏导工作坊”,有效降低了37%的过激讨债行为。从文化层面看,重构“有借有还”的契约精神,比单纯法律惩戒更具根本性意义。

未来研究可向两个维度延伸:一是基于区块链技术的智能合约在债务履行中的应用前景;二是跨文化比较视角下,不同法域对讨债行为的规制差异。正如法经济学家科斯所言:“有效的制度设计应使违约成本高于守约收益。”唯有形成法律威慑、心理疏导、技术保障的三位一体体系,才能真正实现债务关系的良性循环。