夜深人静时,梦境往往成为潜意识的舞台。当我们在梦中挥拳相向,或被人穷追不舍时,这些激烈的场景绝非偶然。从《周公解梦》的隐喻体系到现代心理学的潜意识理论,人类始终试图破解梦境背后的密码。本文将聚焦“攻击性梦境”——即梦见打人与被追杀的典型梦境,从多重维度解析其象征意义,探索古今解梦智慧的碰撞与融合。

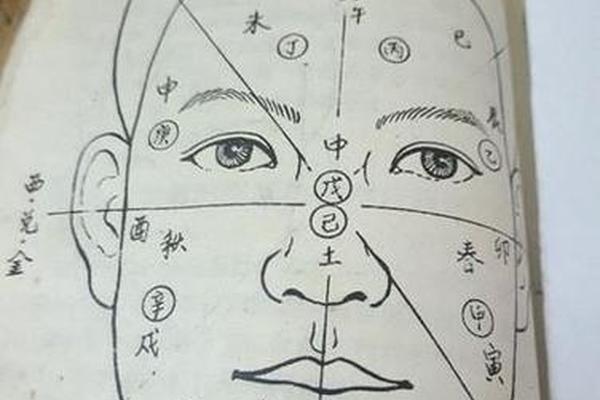

一、传统解梦的隐喻体系

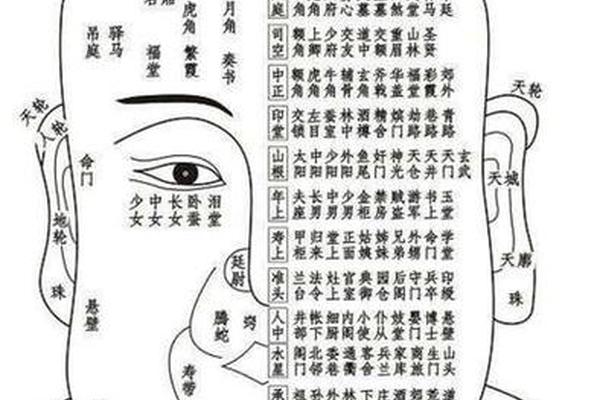

在《周公解梦》的符号系统中,攻击性梦境被赋予了丰富的现实映射。梦见主动打人常被解读为“克敌制胜”的预兆,如农民梦见殴打地主,预示收成丰饶;商人梦见与对手搏斗,则象征市场竞争的胜利。这种解释源于古代社会对力量崇拜的集体意识,认为梦境中的攻击行为是现实抗争能力的投射。

而被追逐的梦境则呈现更复杂的象征网络。传统解梦将追杀者身份作为关键线索:若追杀者为权贵,可能预示职场压力;若为猛兽,则映射健康隐患。值得注意的是,《周公解梦》特别强调梦境结局的吉凶判断——成功逃脱预示“绝处逢生”,反杀追杀者则暗示“化解危机”的能力。这种解构方式将梦境情节与现实运势直接对应,反映了古人“天人感应”的宇宙观。

二、心理潜意识的镜像投射

弗洛伊德在《梦的解析》中指出,攻击性梦境是本能冲动的伪装表达。现代心理学研究发现,58%的攻击性梦境与白天的未解决冲突相关。当个体在现实中压抑愤怒时,梦中打人行为实质是“本我”对“超我”管制的反抗。例如职场中忍气吞声的员工,更易出现殴打上司的梦境,这种象征性宣泄具有心理平衡作用。

被追逐的梦境则揭示更深层的生存焦虑。神经影像学研究显示,此类梦境激活的脑区与真实恐惧体验高度重合。持续梦见被追杀的人群中,73%存在现实中的逃避倾向,如回避重大决策或人际矛盾。心理学家荣格提出“阴影理论”,认为追杀者常代表个体拒绝承认的自我阴暗面,这种内在冲突在梦境中具象化为外部威胁。

三、文化比较的视角差异

东西方解梦传统呈现显著文化烙印。中国解梦注重现实吉凶预兆,将“梦见持械斗殴”与财运波动相关联;西方精神分析则强调童年创伤的重现,如反复出现的追杀梦境可能关联早期受虐经历。这种差异源于不同的哲学基础:东方“天人合一”观侧重外部征兆,西方个体主义传统聚焦内在心理机制。

当代跨文化研究揭示了新的解梦范式。在全球化语境下,年轻群体常出现混合型攻击梦境——既包含《周公解梦》的象征元素(如龙虎相斗),又显现弗洛伊德式的性压抑符号。这种文化杂糅现象提示,现代人的梦境正在突破传统框架,形成独特的符号系统。

四、现实应对的科学策略

针对攻击性梦境的干预,认知行为疗法提出“梦境日记法”。通过记录梦境细节、情绪强度及现实诱因,62%的受试者在8周后报告梦境攻击性下降。例如某案例中,频繁梦见被追杀的咨询者,通过分析发现压力源来自职业转型焦虑,针对性压力管理使相关梦境频率降低40%。

神经科学则从睡眠周期切入改良方案。快速眼动期(REM)的脑电波调控技术,可将攻击性梦境转化为中性场景。实验数据显示,经颅磁刺激(TMS)能使杏仁核活跃度降低27%,有效缓解梦境恐惧感。这种生理-心理联合干预模式,为解梦实践开辟了新路径。

从龟甲占卜到脑科学解码,人类对攻击性梦境的探索始终在神秘与理性间徘徊。传统解梦赋予我们文化解码的钥匙,现代科学则提供实证研究的工具。当青年梦见在元宇宙中与AI追杀者搏斗时,这既是对数字焦虑的具象化,也延续着人类对生存威胁的本能警觉。未来研究需建立跨学科解梦模型,在文化传承与科学实证间寻找平衡点,让梦境解析真正成为照见心灵的明镜。