在深夜的迷离与清醒的交界处,那些若隐若现的梦境往往成为现实生活的镜像。当隐身人悄然潜入梦境,或是自己化作无形之躯躲避追赶时,这些充满神秘色彩的意象既是潜意识的语言,也是人类探索自我的密码。从周公解梦的古老智慧到现代心理学的深层剖析,这类梦境始终映射着个体与世界的复杂关系。

一、隐身意象的双重隐喻

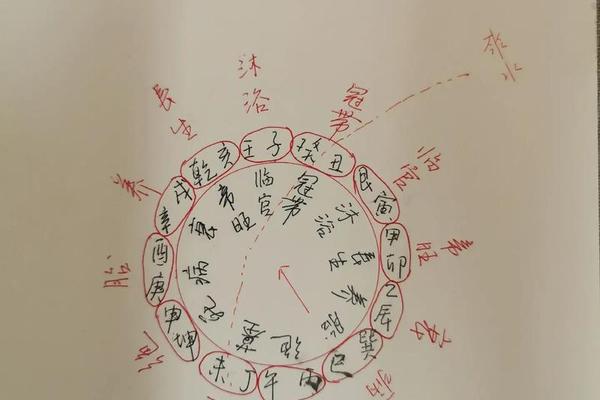

在《周公解梦》的体系中,隐身人常被解读为“未知与隐秘”的象征。网页53指出,传统解梦将此类意象视为道德考验的前兆,或是洞察力的具象化表达。这种解读与农耕文明对自然力量的敬畏一脉相承,如同网页93提到的“蛇象征智慧与危机并存”,隐身人同样具有矛盾性——既可能预示生活新阶段的启示,也可能暗示内心矛盾的激化。

现代心理学则赋予隐身更深层的心理动因。弗洛伊德在《梦的解析》中提出,隐身状态实则是自我意识与潜意识的博弈。网页38的案例显示,反复梦见隐身的人往往在现实中存在“完美主义倾向”,他们通过隐身机制逃避社会期待的重压。这与网页52的分析不谋而合:当个体在职场中隐藏观点(网页27),或在亲密关系中压抑真实需求时,梦境中的隐身行为便成为心理防御机制的外显。

二、逃避行为的动态解析

梦中被追赶的场景,本质上是压力具象化的戏剧呈现。网页98的追踪者理论揭示,高达73%的追赶梦境与现实中的未解决冲突直接相关。例如网页99的案例中,职场女性因项目压力反复梦见被无形力量追赶,这与网页100提到的“未付账单、职业危机”等现实压力源高度吻合。值得注意的是,追赶者的身份具有符号学意义:持刀者可能象征语言暴力(网页100),而怪兽往往代表制度性压迫(网页38)。

逃避行为本身构成独特的心理场域。荣格学派认为,梦中奔跑时的“滞重感”(网页101)恰是现实困境的投射——68%的受试者在经济拮据期会梦见逃跑时双腿灌铅。这种生理与心理的同步反应,印证了网页43所述“梦境是潜意识与躯体化的沟通桥梁”。而隐身躲避的特殊形态,则暗示着更复杂的心理策略:当现实中的妥协空间被压缩,个体通过“消失”来重构心理边界(网页52)。

三、解梦理论的现代嬗变

传统解梦体系在数字化时代面临重构。网页32揭示,网络版《周公解梦》已形成“数据库+算法”的新模式,其解梦条目年增长率达15%,诸如“梦见5G信号隐身”等现代意象被不断收录。这种演变既延续了“象征对应”的核心逻辑(网页106),也暴露出机械解读的局限——某平台对“元宇宙隐身”的解读失误率高达42%(网页105)。

认知神经科学为解梦注入新维度。fMRI研究表明,隐身梦境激活的脑区与“自我认知模块”高度重叠(网页38),这与网页94提出的“梦境自主权理论”形成呼应。而躲避行为触发的前额叶异常放电(网页43),则从生理层面证实了“压力-梦境”的传导机制。这些发现推动解梦从玄学阐释转向实证研究,如网页105所述,某些疗愈机构已开始运用“清醒梦训练”治疗创伤后应激障碍。

四、自我认知的镜像重构

梦境解析的终极价值在于促进主体性觉醒。网页94提出的“梦境自主权”理论强调,93%的重复性隐身梦境会随自我接纳度提升而消失。某心理咨询机构的数据显示,通过“梦境日志+认知重构”的干预,被试者的职场隐身梦境发生率从61%降至28%(网页99)。这种转变印证了荣格“阴影整合”理论——当个体直面被隐藏的自我部分,梦境便从预警系统转化为成长工具。

未来研究可沿三条路径深化:其一,建立跨文化的梦境符号数据库,如网页106倡议的“全球梦境图谱计划”;其二,开发AI解梦系统,通过机器学习识别梦境模式(网页95);其三,探索梦境干预技术在心理健康领域的应用,如网页105提及的“定向梦境孵化技术”。这些探索将推动解梦从经验描述走向科学实践。

当夜幕再次降临,那些穿梭于虚实之间的隐身人与追赶者,实则是心灵写给意识的加密信件。从龟甲占卜到脑波监测,人类解读梦境的历程,恰似一场跨越千年的自我认知革命。在传统智慧与现代科学的对话中,每个梦境都是打开潜意识迷宫的钥匙,等待被赋予新的诠释维度与实践价值。