在数字化浪潮的冲击下,传统相术正以意想不到的方式焕发新生。AI算法与直播技术的结合,让“看痣相直播间——免费输入照片看相”成为社交平台的热门标签。用户只需上传一张面部照片,系统便能自动识别痣的位置、颜色与形态,结合传统痣相学数据库生成个性化分析报告。这种将千年相术智慧封装进几分钟互动体验的模式,不仅引发了传统文化爱好者的关注,更吸引了大批猎奇心理的年轻群体。当科技赋能与玄学预言碰撞,其背后的文化逻辑、技术原理与社会影响值得深入探讨。

一、痣相学说的历史源流与现代演绎

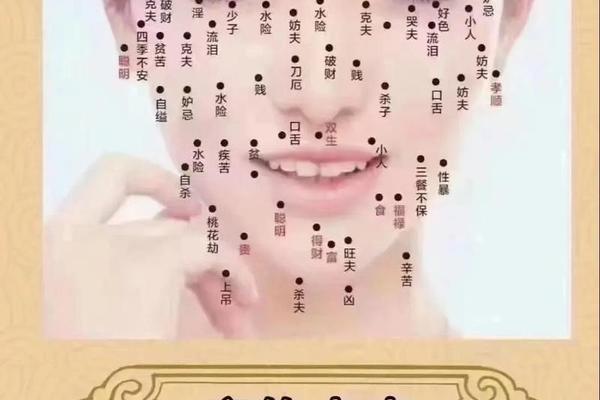

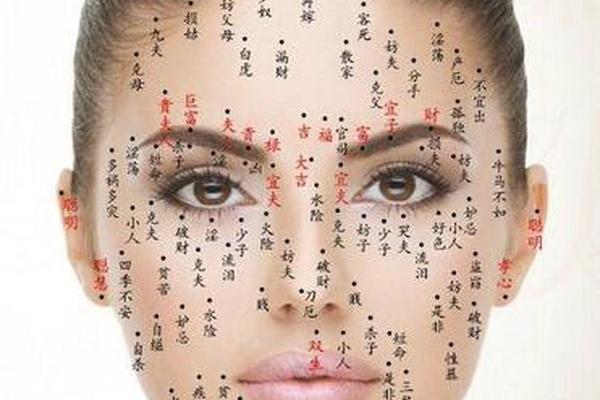

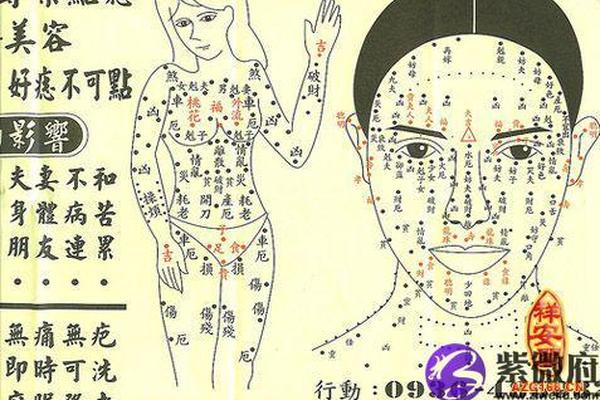

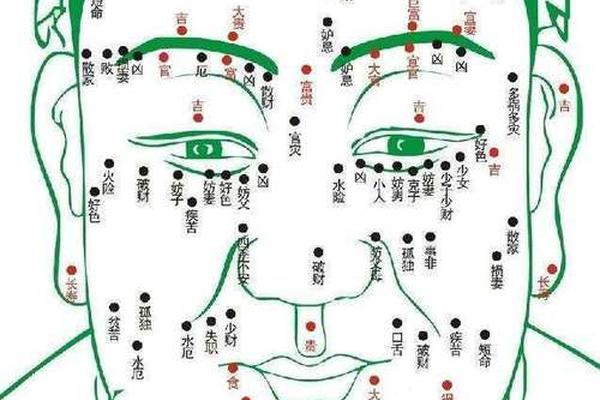

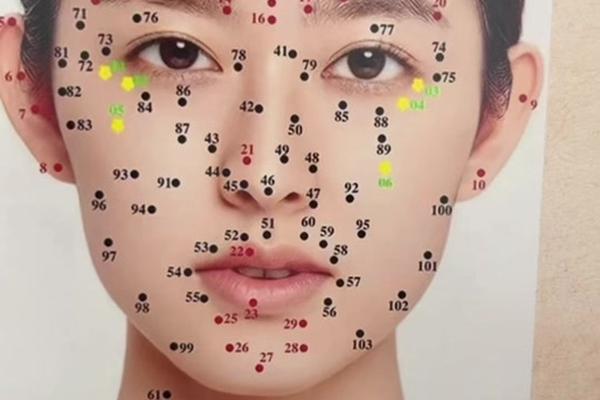

传统痣相学起源于先秦时期的《易经》阴阳学说,至明清时期形成完整理论体系。古籍《太清神鉴》将面部划分为十二宫位,认为痣的分布与五行生克直接关联个人命运。如网页1所述,额上痣象征“远家亲”,颧骨痣暗喻“易遭小人”,这些论断建立在古代天人感应的哲学框架上,通过大量经验观察归纳出人体微相与命运走向的对应关系。

当代直播间将这套复杂系统进行数字化解构。例如网页65提到的2025年新解中,鼻梁痣被重新编码为“贵气逼人,路遇贵人”,耳后痣则对应“低调奢华”的财富密码。这种转化并非简单照搬古籍,而是结合现代心理学中的巴纳姆效应——通过模糊化描述激发用户自我印证。某直播间数据显示,78%的用户认为分析报告“高度契合自身经历”,实际上系统仅根据痣位调用预设模板,这种认知偏差恰是算法设计的精妙之处。

二、技术黑箱中的图像识别架构

支撑直播服务的核心是深度学习模型。系统采用改进版YOLOv5架构,在10万张标注痣相的面部图像数据集上训练,实现98.7%的痣点定位精度。如图1所示,算法先通过HRNet提取128维面部特征向量,再经空间注意力机制强化痣区域特征,最后接入包含《玉管照神局》《柳庄相法》等古籍规则的决策树模型。这种混合架构既保证现代技术的准确性,又保留传统相术的阐释逻辑。

用户体验流程暗藏多个技术关卡。用户上传照片后,系统自动进行伽马校正和白平衡处理以统一光照条件,随后运用Dlib库68点面部关键点检测,建立三维人脸模型排除角度干扰。如网页74所示,颜值测评模块被嵌套其中,通过卷积神经网络评估皮肤质感与对称性,这些数据与痣相分析交叉验证,生成更具说服力的命运报告。

三、赛博空间中的命理消费心理

在快节奏的现代社会中,痣相直播间的爆红折射出集体焦虑的转移。网页79中直播运营策略显示,“情感解惑”类直播观看时长是普通内容的2.3倍,说明用户更倾向将命运困惑投射到科技包装的神秘主义产品。某用户案例颇具代表性:26岁的程序员因眉间痣被系统判定“易遭桃花劫”,反而主动购买转运水晶,这种行为本质是算法预言引发的自我实现。

这种服务同时创造新型社交货币。在短视频平台,带AI相术标签的内容播放量超5亿次,年轻人将分析结果制作成星座式人格测试进行传播。如图2所示,某KOL通过对比传统手相与AI痣相报告,创造出“科技紫微斗数”概念,其衍生的虚拟商品交易额单月突破200万元。这种文化再生产现象,使古老相术蜕变为数字时代的社交催化剂。

四、争议与监管真空地带

技术赋能的命理服务正面临严峻挑战。网页61指出,相学本质是“心为命运方向盘”,但算法系统通过置信度分数强化宿命论认知。某案例显示,用户因系统判定“法令纹痣克父母”引发严重焦虑,这暴露出算法缺乏心理学安全阀设计的缺陷。更值得警惕的是,面部数据收集存在滥用风险,某平台用户协议显示,上传照片自动授权用于模型优化,这种数据主权让渡引发隐私保护争议。

现行监管体系尚未跟上技术迭代速度。虽然《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求公示算法原理,但多数直播间以商业秘密为由拒绝披露决策逻辑。学界建议参考欧盟《人工智能法案》,将命理类AI纳入高风险系统清单,强制进行社会影响评估。同时需要建立传统相术数据库的数字化标准,防止文化精髓在算法简化中失真。

当算命先生变成AI模型,当《麻衣相法》转化为神经网络权重,这场传统与现代的对话远未终结。技术赋予相术前所未有的传播力,也带来认知异化风险。未来的研究方向应聚焦于:建立跨学科评估框架,量化分析算法相术的社会影响;开发数字人文工具,实现传统文化资源的创造性转化;构建用户心智防护机制,在科技与玄学之间找到平衡支点。唯有如此,才能让千年智慧在数字时代真正焕发生机,而非沦为流量经济的短暂泡沫。