ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异性表达。A型血的红细胞携带A抗原,其血清中含有抗B抗体;B型血则相反,红细胞表面存在B抗原,血清中含抗A抗体。这种抗原-抗体的互补关系源于基因编码的糖基转移酶活性差异:A基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端,形成A抗原;B基因编码的α-1,3-D-半乳糖转移酶则将半乳糖连接到H抗原,形成B抗原。O型血因基因突变导致酶活性缺失,无法修饰H抗原,因此既不表达A抗原也不表达B抗原。

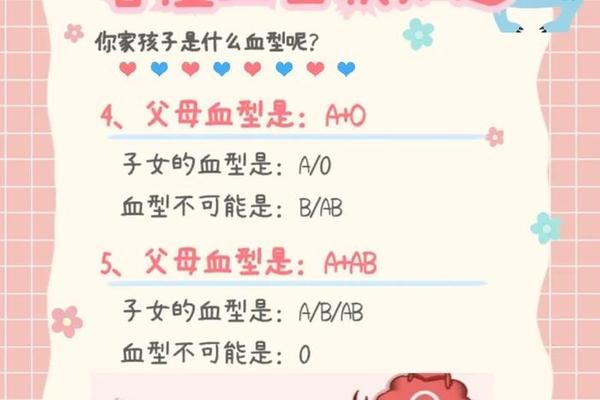

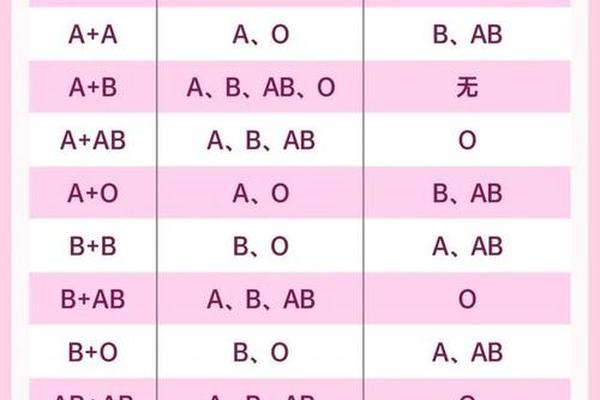

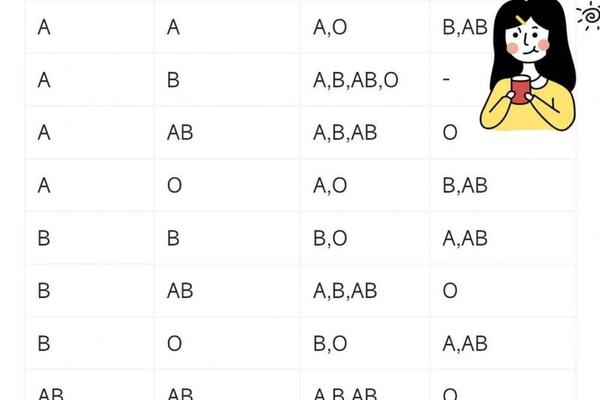

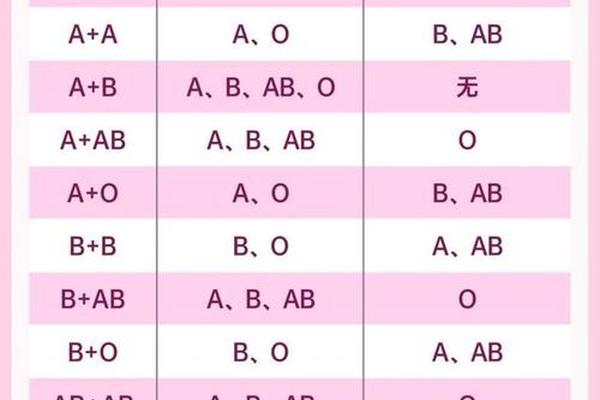

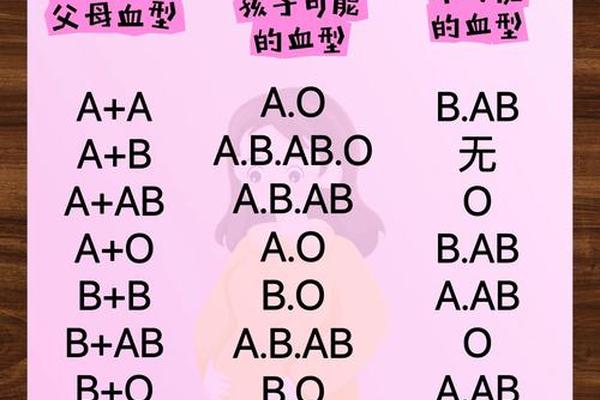

从遗传学角度看,ABO血型遵循孟德尔显性遗传规律。A和B为共显性等位基因,O为隐性基因。例如,基因型为IAi的个体表现为A型血,IBi为B型血,而ii则为O型血。这种遗传特性使ABO血型系统在亲子鉴定中具有重要价值,但其复杂性也催生出诸多罕见亚型,如B(A)血型。

B(A)血型的血清学矛盾与基因溯源

B(A)血型是ABO血型系统中极为罕见的亚型,其血清学特征表现出特殊矛盾:正定型显示红细胞与抗A、抗B试剂均发生凝集(类似AB型),反定型却呈现B型特征(血清仅凝集A型红细胞)。这种异常源于基因层面的特殊变异——B基因发生单碱基点突变,使编码的转移酶同时具备合成B抗原和微量A抗原的能力。

通过基因测序发现,B(A)血型的形成涉及ABO基因外显子区域的突变。例如,某案例中患者基因型为BA/O型,其B等位基因产生杂合突变,导致酶活性异常,红细胞表面除强表达的B抗原外,还出现弱A抗原。这种基因突变的发生率极低,在中国人群中约为3-16人/百万,比Rh阴性血型(熊猫血)更为罕见。

临床输血中的特殊挑战与应对策略

B(A)血型的临床识别对输血安全至关重要。常规血型检测易将其误判为AB型或B型,若输入AB型血浆可能引发溶血反应。例如,榆林市曾报告一例骨折患者因正反定型不符,经基因检测确诊为B(A)型,最终采用B型洗涤红细胞完成安全输血。此类案例揭示传统血清学方法的局限性,基因分型技术成为解决疑难血型鉴定的关键。

针对B(A)血型患者,推荐采用自体输血或选择O型洗涤红细胞作为应急方案。研究表明,B(A)型红细胞与O型血浆兼容性达98%以上,而输入标准B型血浆时需严格监测抗体效价。这种特殊血型的发现不仅完善了血型数据库,也为跨种族基因研究提供了新视角。

血型系统的科学认知与社会意义

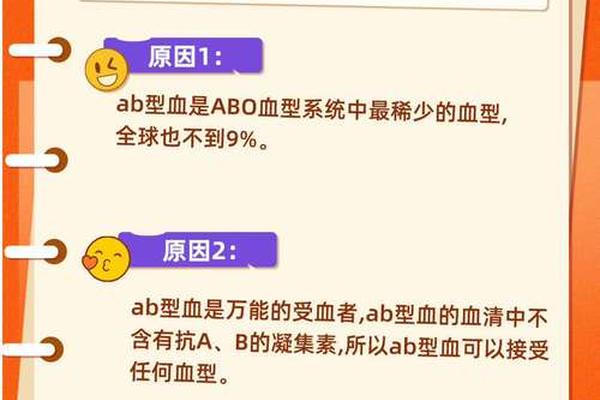

血型研究的发展史折射出科学认知的深化过程。从兰德斯泰纳发现ABO系统,到现代分子生物学揭示基因突变机制,科学界始终在修正传统认知。例如,早期认为AB型是"万能受血者",后发现其血浆仍含微量抗体;O型血虽可应急输注,但大量输注仍存在风险。这些认知更新推动着临床规范的改进。

社会层面对血型的误解依然存在,如血型性格学说在日本盛行的现象。但多项大规模研究证实,血型与性格、健康并无直接关联。科学界更关注血型抗原在移植免疫、疾病易感性中的作用。例如,A型血胃癌风险较O型高20%,而B(A)血型因抗原特殊性,可能对特定病原体具有独特免疫反应。

与未来展望

ABO血型系统作为人类最重要的遗传标记之一,其研究跨越了血清学、分子生物学和临床医学多个维度。B(A)血型的发现不仅拓展了血型分类学的边界,更凸显基因检测技术在精准医疗中的核心地位。未来研究应聚焦于:建立中国人群罕见血型基因数据库,开发快速基因分型试剂盒,探索血型抗原与免疫疾病的关联机制。对于公众而言,正确理解血型的科学内涵,既有助于消除认知误区,也能为罕见血型患者构建更完善的社会支持体系。