在医学和遗传学领域,血型分类不仅是输血安全的基础,更承载着人类进化与疾病关联的复杂密码。ABO血型系统中,A型血作为常见类型之一,常被简称为“A型”,但这一称谓背后实则存在更精细的区分:A型血是ABO系统内的基础分类,而A+血型则是ABO与Rh血型系统叠加的复合表述。两者的差异不仅体现在命名逻辑上,更关乎临床实践、遗传规律乃至疾病风险。本文将深入解析这一科学命题,揭示A型与A+血型在生物学本质、医学应用及社会认知中的多维差异。

一、抗原结构与遗传机制

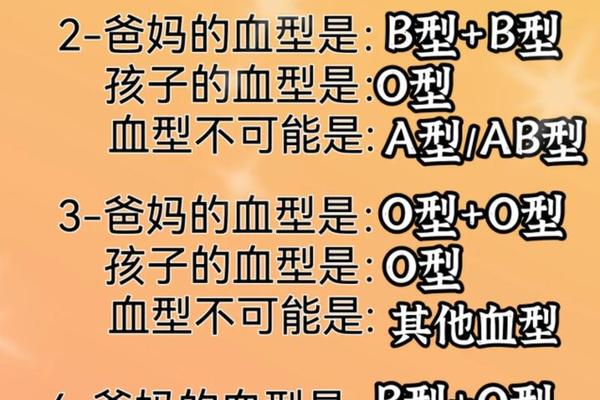

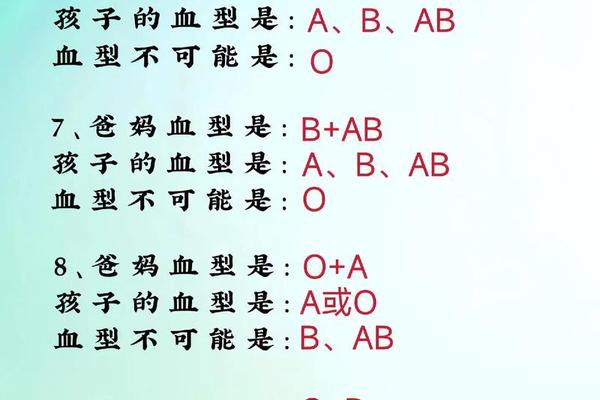

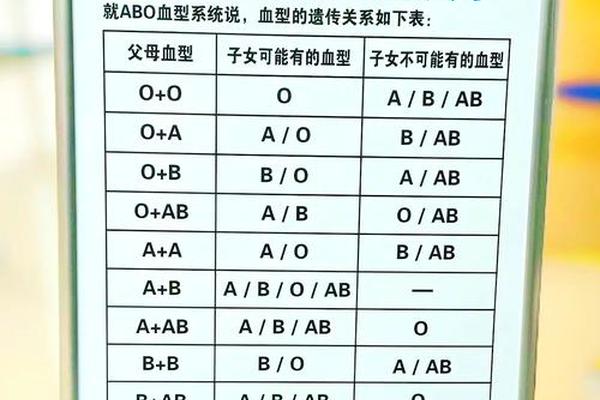

A型血的核心定义源于红细胞表面A抗原的存在。根据ABO血型系统,A型血的红细胞携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这一特征由9号染色体上的ABO基因决定,其中IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H抗原转化为A抗原。值得注意的是,A型血内部存在亚型分化,如A1(占比超80%)与A2(约1%),后者因抗原表达较弱易被误判为O型。

而A+血型的表述实际上融合了ABO与Rh两大系统。其中“A”代表ABO系统的A型,“+”则表明Rh系统中存在D抗原。Rh血型由1号染色体上的RHD基因控制,其阳性(+)与阴性(-)的分野直接影响输血兼容性。A+血型的完整定义应为:ABO系统A型且RhD抗原阳性。这种双重分类体系突显了血型系统的层级性——ABO决定主要抗原类型,Rh则细化免疫相容性风险。

二、临床输血的实践差异

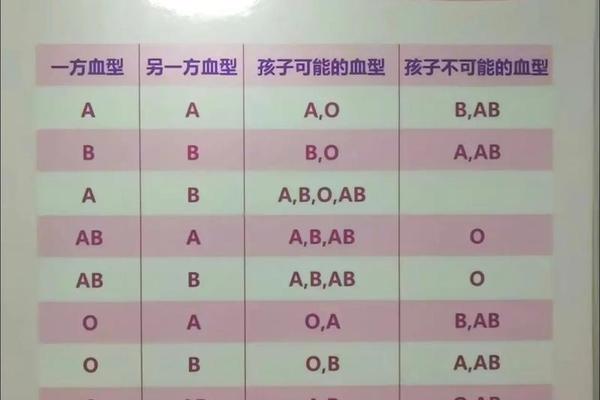

在输血医学中,A型与A+血型的区别具有生死攸关的意义。对于A型受血者,理论上可接受A或O型血液,但实际操作需考虑Rh因子:A+患者若输入A-血液,可能因Rh抗体引发迟发性溶血反应。尤其当患者为育龄女性时,Rh阴性血液的输入可能诱发未来妊娠中的胎儿溶血病。现代临床已摒弃“万能供血者”概念,强调ABO与Rh双系统精确匹配。

亚型差异带来的挑战同样不容忽视。例如A2亚型红细胞抗原性较弱,常规血清学检测可能误判为O型,导致交叉配血失败。研究显示,我国A2亚型占比不足1%,但其血清中抗A1抗体的存在可能引发特殊输血反应。基因测序技术的应用为此类疑难血型鉴定提供了解决方案,如通过检测ABO基因外显子突变(如Exon7 1054del)确认亚型。

三、疾病易感性的研究争议

近年研究提示,ABO血型可能与特定疾病风险相关。例如,A型血人群因血管性血友病因子(vWF)水平较高,静脉血栓风险较O型增加20%。在妊娠领域,A型血女性发生子痫前期的风险高于O型,而AB型风险最高。这些关联可能与抗原介导的炎症反应或凝血途径调控有关,但具体机制尚待阐明。

Rh因子的健康影响则呈现不同维度。Rh阴性(如A-)个体在反复输血或妊娠中易产生抗D抗体,但研究未发现Rh阳性/阴性状态与慢性疾病存在显著关联。值得注意的是,某些地区将Rh阴性渲染为“熊猫血”并赋予神秘色彩,这种认知偏差可能加剧血液资源调配的困难。

四、社会认知的误区与澄清

公众对血型的误解多集中于两方面:一是将A+视为“优质血型”,二是夸大血型与性格/健康的关联。实际上,“+”仅代表Rh阳性,约99.7%的亚洲人属于Rh阳性,A+并无特殊生理优势。而所谓“A型血易患癌”“O型血长寿”等说法,缺乏大规模队列研究的支持。

在文化层面,“血型决定论”的流行催生了诸多伪科学。例如“血型饮食法”主张A型人群应素食,但临床试验证实饮食效果与血型无关,关键在于营养结构的合理性。科学家呼吁公众以理性态度看待血型研究,避免将统计学相关性曲解为因果律。

从标签到本质的科学回归

A型与A+血型的区别,本质上是人类对生命复杂性的渐进认知。从1900年兰德施泰纳发现ABO系统,到Rh因子的揭示,每一次突破都推动着临床安全的升级。当前研究正朝着两个方向深化:一是通过全基因组测序解析罕见血型的分子基础;二是探索血型抗原在感染免疫、肿瘤微环境中的作用机制。未来,随着精准医学的发展,血型分类或将超越输血范畴,成为个体化健康管理的重要参数。而对于公众而言,理解这些科学细节的意义,在于破除迷信、珍视生命系统的精妙与多样。