在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终笼罩着神秘的面纱。A型与B型血作为ABO系统中的两大基础类型,既承载着遗传密码的独特性,也引发着"优劣之争"的永恒话题。而"熊猫血"这个充满诗意的称谓,更是为B型血蒙上一层珍贵色彩。当我们拨开迷雾审视科学真相,会发现血型差异的本质并非简单的优劣标签,而是生命多样性的绝佳诠释。

健康风险的差异性表现

科学研究揭示,不同血型与疾病易感性存在微妙关联。A型血人群的胃癌发病风险较其他血型高出18%,癌风险增加23%。这种差异可能与A型抗原影响胃黏膜屏障功能有关,使得幽门螺杆菌更易定植。而B型血在消化系统肿瘤方面表现出保护效应,其结直肠癌风险较A型血降低22%,但糖尿病患病率却显著高于其他血型。

血栓形成风险的差异更凸显血型特性。AB型血人群深静脉血栓风险是O型血的1.92倍,而B型血虽然血栓风险低于AB型,但仍较O型血高30%。这种差异源于不同血型携带的凝血因子含量差异,例如B型血携带的von Willebrand因子浓度较高,可能增加血小板聚集倾向。

"熊猫血"称谓的真相解读

B型血被称为"熊猫血"存在地域性认知差异。全球范围内B型血占比约为16%,在阿尔巴尼亚等地区甚至高达30%。但在中国汉族人群中,B型血占比约25%,与真正稀有的Rh阴性血型(仅占0.4%)存在本质区别。这种称谓更多是民间对特殊血型的形象化表达,并非严格医学定义。

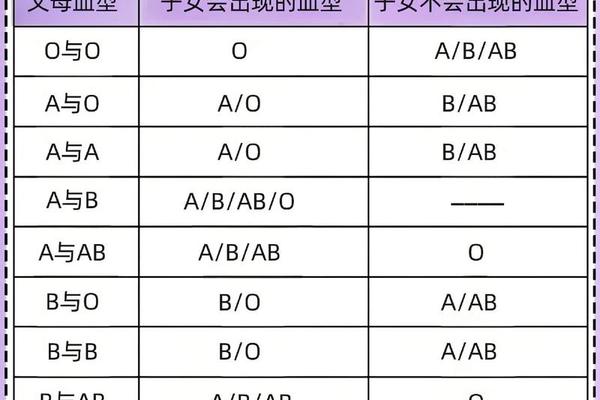

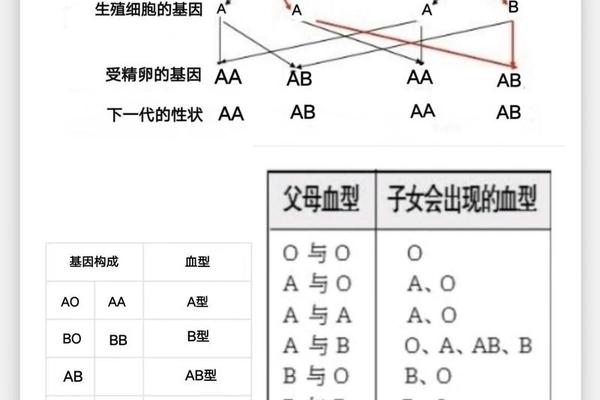

从遗传学角度分析,B型血的遗传遵循显性规律。当父母携带B基因时,子女有50%概率遗传该血型。其稀有性主要体现于特定地域,如日本B型血占比仅20%,这或许与历史上不同族群的迁徙融合相关。而真正的"熊猫血"Rh阴性属于独立遗传系统,与ABO血型无必然关联。

遗传规律与进化密码

ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律。A、B为显性基因,O为隐性基因,父母若为AO和BO组合,可能诞下O型血后代。B型血的形成需要至少一个B基因,其抗原结构包含独特的α-1,3-D-半乳糖转移酶,这种酶在进化过程中可能增强了对某些病原体的抵抗能力。

进化人类学研究发现,B型血在游牧民族中更为普遍,可能与乳制品消化能力的适应性进化相关。而A型血在农耕文明中的优势地位,或许源于其对植物性蛋白的更好吸收。这种差异印证了"基因-环境"共同作用的进化理论,说明血型分布是自然选择的智慧结晶。

性格迷思的科学澄清

关于血型决定性格的理论,其源头可追溯至1927年日本学者古川竹二的研究,该理论将B型血描述为"乐观开朗"的代名词。但现代心理学研究证实,2016年《国际家庭科学杂志》的万人样本调查显示,血型与性格特质无统计学相关性。所谓的"血型性格论"更多是巴纳姆效应的心理投射,缺乏神经生物学证据支持。

神经影像学研究为这一结论提供佐证。英国大学通过脑部扫描发现,O型血人群灰质体积较大,但该特征与B型血个体的情绪稳定性无直接关联。真正的性格形成是遗传、环境、教育等多因素共同作用的结果,简单归因于血型差异无异于刻舟求剑。

站在生命科学的维度审视,血型差异恰似大自然的调色盘,每个类型都有其独特的生存优势与潜在风险。A型血在消化系统疾病中的脆弱性,与其在免疫应答中的强大功能形成微妙平衡;B型血虽背负"糖尿病易感"的标签,却拥有肿瘤防御的天然屏障。所谓"熊猫血"的浪漫称谓,实则是人类对生命多样性的礼赞。未来的研究方向应当聚焦于血型与表观遗传的交互作用,以及个性化医疗中的血型适配策略,让每个生命都能绽放独特光彩。