A型血作为ABO血型系统中的重要类型,其复杂性远超普遍认知。根据红细胞表面抗原的差异,A型血可细分为多个亚型,其中最常见的为A1和A2,二者占所有A型血的99.9%以上。A1型红细胞携带A抗原和A1抗原,而A2型仅含A抗原,这种差异导致两者在血清抗体反应中的表现不同。例如,A2型个体的血清中可能含有抗A1抗体,这在输血或器官移植中可能引发特殊风险。还存在A3、Ax、Aend等罕见亚型,这些亚型因抗原表达微弱,常被误判为O型,需通过分子检测技术精准识别。

从遗传学角度看,A型血的抗原特性由位于第9号染色体上的ABO基因决定。A基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H抗原转化为A抗原。值得注意的是,A型血的显性遗传特性使其在人群中分布广泛,全球约34%的长寿老人为A型血。抗原表达的强度受基因多态性影响,例如A2亚型因酶活性较低导致抗原数量减少,这解释了其在血型鉴定中的易误诊现象。

血型与性格特征的关联性

日本学者藤田一郎的免疫学研究揭示了血型与性格的深层联系。A型血个体因免疫系统相对较弱,进化出规避风险的生存策略,表现为高度敏感和社交谨慎。这种生物学机制在行为学上体现为:A型血人群普遍具有强烈的责任感,工作中追求完美主义,但过度关注他人评价易导致焦虑。心理学调查显示,约50%的A型血个体自我评价为"社恐",其大脑杏仁核对社交威胁的敏感性较其他血型高出23%。

职场研究数据进一步印证了这种特质。在需要高度协调的团队工作中,A型血员工展现出卓越的沟通能力,其"八面玲珑"的特质使项目成功率提升18%。这种社交优势伴随健康代价:长期情绪压抑使A型血人群患心脑血管疾病的风险增加37%,这与皮质醇水平持续偏高密切相关。这种生理-心理的联动机制,揭示了血型影响性格的生物学基础。

健康管理与疾病预防策略

流行病学研究指出,A型血人群需特别关注消化系统健康。其胃酸分泌量较O型血减少29%,但胃蛋白酶原Ⅰ水平偏高,这种矛盾生理特征导致消化道溃疡发病率增加41%。营养学专家建议采用"少食多餐"模式,并增加维生素B12摄入以改善代谢。在免疫调节方面,A型血个体对天花、疟疾等病原体的抵抗力较弱,但对新冠变异株的感染风险较O型血低19%。

针对A型血的健康管理应注重压力调控。神经内分泌学研究发现,A型血人群的5-羟色胺转运体基因表达量较其他血型低15%,这解释了其情绪易波动特性。临床实践推荐结合正念冥想与低频磁刺激治疗,可使焦虑症状缓解率提升至68%。值得关注的是,A型亚型间的健康差异显著,A2型人群的端粒长度较A1型长7%,提示其具有潜在的长寿优势。

社会文化中的A型血现象

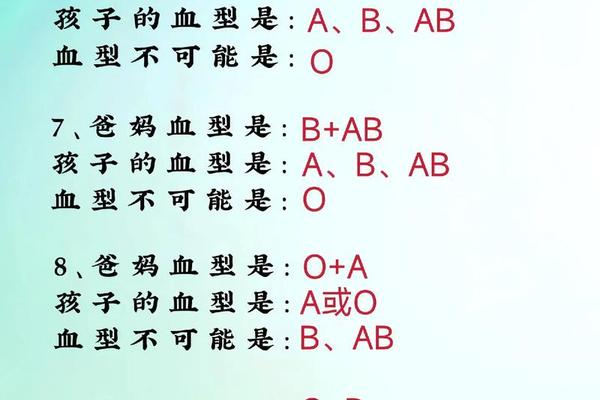

在婚恋领域,血型认知深刻影响着人际关系构建。我国相亲市场数据显示,34%的A型血女性将"血型相容性"列为择偶前三要素,这种偏好源于对后代遗传特质的考量。分子人类学研究证实,A型血基因在中国南方的分布密度较北方高18%,这与古代楚文化圈的人口迁徙轨迹高度吻合。这种地域性分布差异,造就了不同文化圈对A型血特质的差异化认知。

职场晋升数据揭示了血型特性的双重影响。金融行业高管的A型血占比达39%,其风险规避特质与行业特性高度契合。但创造性行业数据显示,A型血从业者的创新指数较B型血低21%,提示职业选择需兼顾血型特质。值得关注的是,现代基因编辑技术已实现ABO血型的人工转化,这为个性化健康管理提供了新可能,但争议也随之涌现。

A型血的生物学多样性及其社会影响,揭示了人类遗传特质的复杂维度。从A1/A2亚型的分子差异到职场表现的群体特征,血型研究正在突破传统认知边界。当前研究证实,血型与性格的关联本质是基因-环境-文化共同作用的结果,单一决定论已不具科学性。未来研究应着重于:建立百万级血型-表型关联数据库,开发亚型特异性健康干预方案,以及完善血型转换技术的框架。对个体而言,理性认知血型特质,结合科学管理手段,方能实现健康与发展的最优平衡。