A型血女性与B型血男性的性格差异,既是双方吸引力的来源,也可能成为矛盾的触发点。A型血女性通常具有细致严谨的思维模式,注重规则与计划性,而B型血男性则更倾向于自由随性的生活方式,强调即兴与灵活性。这种差异在初期交往中可能形成互补——A型女性的稳定性能为关系提供安全感,B型男性的开放性则能打破固有框架,带来新鲜感。例如,日本心理学家古川竹二的研究指出,A型人普遍具有责任感,而B型人则富有创造力,两者的结合可能形成动态平衡。

长期的相处中,这种差异也可能引发摩擦。A型女性对细节的高要求可能让B型男性感到束缚,而后者对自由的追求可能被前者解读为“不负责任”。根据中国民间婚恋网站的数据统计,A型与B型组合的婚姻中,约30%的夫妻因生活方式分歧产生矛盾,尤其在财务管理、社交习惯等具体问题上表现显著。若能建立有效的沟通机制,这种冲突也可转化为促进关系成长的动力。例如,A型女性可通过制定弹性计划包容B型伴侣的突发奇想,而B型男性则需在关键事务上展现更多责任感。

遗传学角度的适配分析

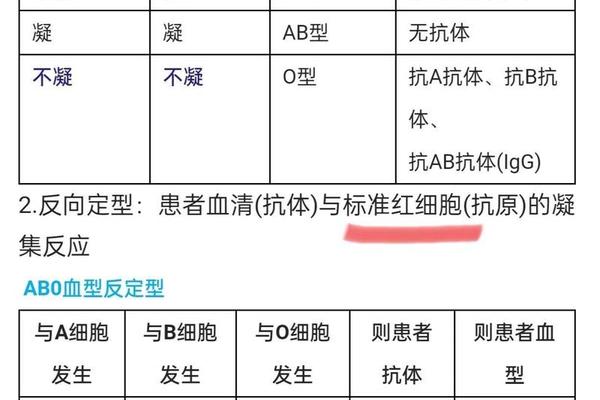

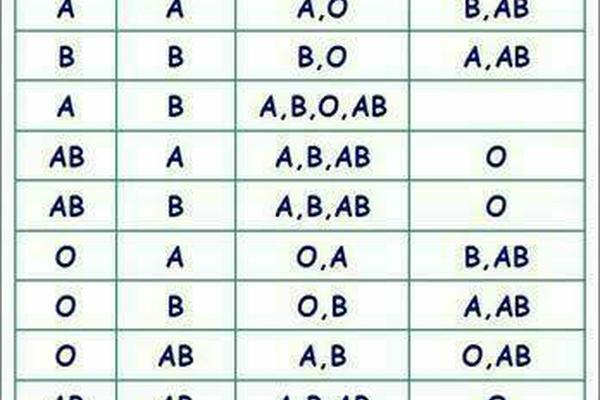

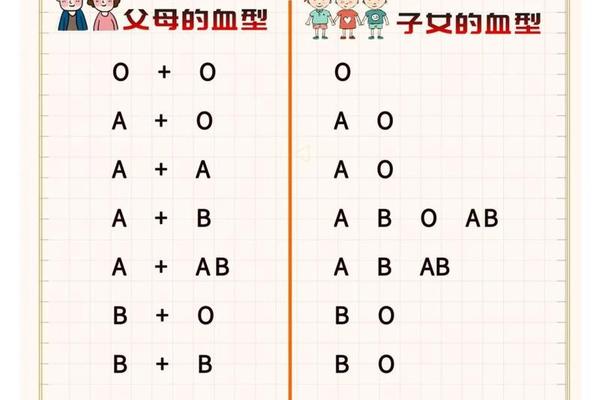

从生物学视角看,A型与B型血的结合具有独特的遗传可能性。根据ABO血型系统的显隐性规律,A型(AO或AA基因型)与B型(BO或BB基因型)父母可能生育出A、B、AB或O型血的子女,这种多样性在医学上被称为“全血型覆盖”现象。例如,2024年广东钟先生(A型)与妻子(B型)的案例显示,其子为O型血的概率虽仅25%,但仍符合遗传学规律,说明血型差异本身并不构成生物学层面的婚配障碍。

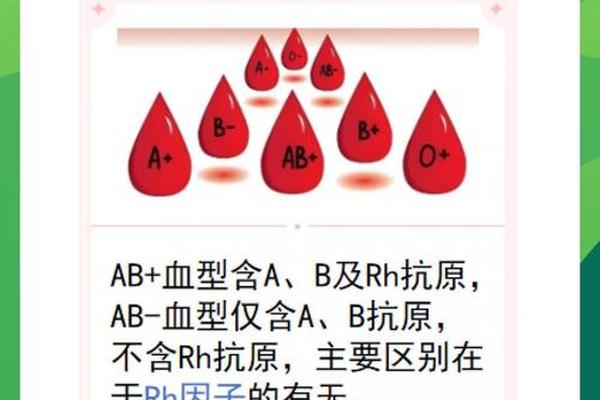

值得注意的是,Rh阴性血型(熊猫血)的特殊性可能增加生育风险。若双方存在Rh血型不兼容(如母亲Rh阴性、父亲Rh阳性),胎儿可能出现溶血反应。但常规ABO血型系统中,A与B型的结合并无此类风险。从优生学角度,建议备孕前进行完整血型检测,而非仅关注ABO系统的适配性。

文化语境下的认知偏差

东亚社会对血型性格论的追捧,深刻影响着婚恋选择。日本学者能见正比古的著作曾引发“血型婚配热潮”,其数据显示A型女性与B型男性的速配指数达92分(满分100),高于同血型组合。这种文化现象导致部分人群产生认知偏差——例如,认为A型女性的“完美主义”必然与B型男性的“散漫”产生冲突,或过度强调“AB组合具有天然默契”。

京都文教大学的研究表明,血型对性格的影响仅占0.3%,远低于遗传基因(40%)和成长环境(35%)的作用。心理学研究进一步指出,血型性格论可能通过“标签效应”自我实现:当A型女性被反复告知“应与B型男性互补”时,可能无意识调整行为模式以适应预期。将关系质量简单归因于血型,可能忽视了个体复杂性和主观能动性。

实证研究与现实案例

临床心理学对500对夫妻的跟踪研究发现,A型女性与B型男性的婚姻满意度呈现两极分化:30%的伴侣因差异产生强烈吸引力,25%因冲突频繁导致关系破裂,其余45%通过磨合形成稳定模式。成功案例的共同特征包括:建立互补型分工(如A型负责规划、B型主导创意),以及发展共同兴趣缓冲思维差异。例如,某对受访夫妻通过定期旅行(满足B型男性探索欲)与记账复盘(符合A型女性秩序需求)维持了15年婚姻活力。

失败案例则多源于认知固化。如某B型男性抱怨:“她总要求我像A型人一样守时”,而A型女性则认为:“他永远学不会负责任”。这类矛盾凸显了“血型决定论”的潜在危害——当个体将伴侣行为完全归因于血型时,可能放弃深度沟通的努力。

动态调适的相处策略

基于社会认知理论,关系的维系需要双方主动建构互动模式。对A型女性而言,可尝试接纳B型伴侣的“弹性思维”,例如将“临时改变计划”重新定义为“灵活应变能力”而非“不可靠”。B型男性需理解A型女性的“焦虑感”并非挑剔,而是对安全感的诉求。婚恋专家建议采用“3:7让步原则”——A型女性在70%事务中保持主导,而在30%领域(如娱乐活动)给予伴侣充分自主权。

血型差异可转化为情感润滑剂。B型男性的幽默感能缓解A型女性的紧张,而后者的人文关怀可弥补前者情感表达的不足。正如某婚姻咨询师所述:“差异本身不是问题,如何将差异转化为资源才是关键”。双方可通过定期开展性格特质评估(如MBTI测试),超越血型框架更全面地认知彼此。

A型血女性与B型血男性的婚配可能性,本质上是生物遗传、文化建构与个体选择的综合体。血型差异既可能引发“磁场相斥”,也可能形成“阴阳互补”,其走向取决于双方能否建立超越刻板印象的认知体系。现有研究表明,成功的AB组合往往具备三个特征:对差异的理性认知、动态平衡的相处模式、以及共同成长的目标导向。

未来研究可深入探索两个方向:一是血型基因与其他遗传标记(如HLA系统)的交互作用对婚姻质量的影响;二是跨文化比较研究,分析血型婚配观念在东亚与欧美社会的效用差异。对于个体而言,建议以开放心态看待血型理论——既可将其作为了解伴侣的辅助工具,但更需认识到,真正的亲密关系建立在尊重、沟通与共同成长之上。