在人类复杂的生命系统中,血型始终是医学和大众关注的焦点。A型血作为全球第二大常见血型,其输血相容性、婚配适宜性以及与健康的关系引发了广泛讨论。而“A型血阳性”这一表述背后,则指向了Rh血型系统中D抗原的存在状态,影响着临床输血安全与母婴健康。本文将从科学视角解析这两个命题,揭示血型背后的生物学逻辑与医学意义。

一、输血相容性规则

A型血的输血相容性由其红细胞表面A抗原和血浆中抗B抗体的特性决定。根据ABO血型系统原理,A型血者可接受A型(同型输血)和O型(万能供血型)的红细胞,但不可接受B型或AB型血液,否则会引发抗原抗体反应导致溶血危机。在临床实践中,交叉配血试验的凝集反应检测是确保安全的关键步骤,即使血型相符也需通过抗人球蛋白试验排除不规则抗体。

值得注意的是,A型血内部还分为A1和A2亚型。约80%的A型血属于A1亚型,其红细胞表面A抗原表达强度是A2亚型的5倍。这种差异可能导致器官移植时发生亚型不合引发的排斥反应,但在常规输血中影响较小。随着微流控技术的发展,新型血型检测设备可在5分钟内完成精准鉴定,显著提升了急诊输血效率。

二、婚配适宜性探讨

在婚恋领域,A型血与不同血型的性格适配度常被热议。心理学研究显示,A型血人群多表现出谨慎、细致的特点,与B型血的开放性格形成互补,这种差异可能源于不同血型对应的神经递质代谢差异。但需要明确的是,血型性格理论缺乏大规模双盲实验支持,更多是统计学层面的相关性而非因果关系。

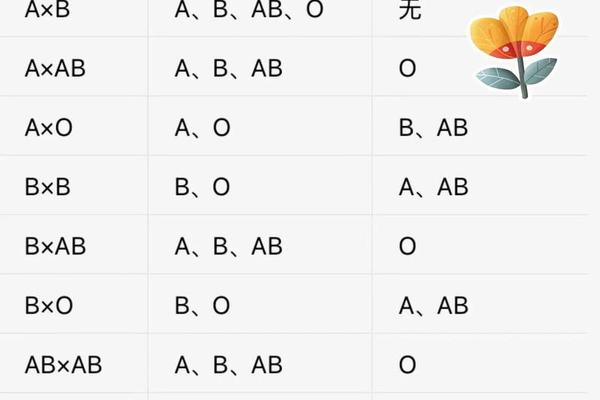

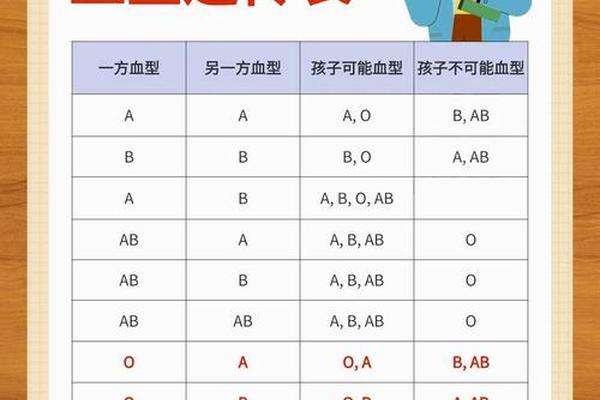

从遗传学角度,A型血与O型血婚配时,子女可能出现A型或O型血;而与AB型结合则可能产生A型、B型或AB型后代。这种遗传规律在亲子鉴定中曾被广泛应用,但现代DNA检测技术已取代其法医学价值。值得关注的是,最新研究发现了FpGalNAcDeAc和FpGalNase两种酶,未来或可实现A型血向O型血的定向转化,这将革命性地突破现有输血限制。

三、Rh阳性本质解析

“A型血阳性”中的“阳性”特指Rh血型系统中的D抗原存在。全球约85%人群为Rh阳性,这意味着A+型血(A型Rh阳性)属于常见血型。Rh阳性状态对日常健康无直接影响,但在妊娠期间,若Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血症。这种风险可通过产前抗D免疫球蛋白注射有效预防。

在输血医学中,Rh血型的匹配优先级仅次于ABO系统。虽然紧急情况下可输注Rh阴性血液给阳性患者,但反向操作会导致严重溶血反应。特殊人群如镰刀型贫血患者,更需要精准的Rh分型匹配,某些情况下甚至需要匹配C、c、E、e等次级抗原。

四、健康风险关联

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性:胃癌发病率较其他血型高20%,心血管疾病风险增加18%,这可能与A型血更高的纤维蛋白原水平和血小板聚集倾向相关。但需要辩证看待这些数据——吸烟、饮食等混杂因素可能放大血型的影响效应,且个体差异远大于血型群体差异。

在感染性疾病领域,A型血人群对诺如病毒、幽门螺杆菌更易感,这源于病原体表面抗原与血型抗原的分子模拟现象。但矛盾的是,A型抗原也赋予了对疟疾的更强抵抗力,这种进化优势或许解释了A型血在热带地区的较高分布。

五、未来研究方向

当前血型研究正从现象描述转向机制探索。单细胞测序技术可揭示不同血型个体的免疫细胞特征,表观遗传学研究则试图解释为何相同血型人群疾病易感性存在差异。在临床应用层面,人工血型转换技术的成熟将重塑输血医学格局,而血型特异性药物的开发可能开启个性化医疗新纪元。

对公众而言,理解血型科学需破除两大迷思:一是避免将血型决定论绝对化,健康状态由遗传、环境、生活方式共同塑造;二是认识到血型知识的动态发展特性,三十年前发现的Kell、Duffy等血型系统仍在不断更新其临床意义。建议A型血人群重点关注胃肠健康管理,定期进行幽门螺杆菌筛查,同时保持对前沿研究的关注,科学运用血型相关知识指导健康决策。

血型作为生命的密码之一,既承载着进化选择的智慧,也蕴含着个体健康的警示。唯有以科学态度审视血型特质,在掌握输血安全准则、理解疾病风险因素的基础上,结合现代医学进展进行健康管理,方能在血型奥秘与生命质量间找到最佳平衡点。