人类血型系统作为生命密码的重要组成部分,其遗传规律承载着生物学与医学的双重奥秘。当父母分别为A型和O型血时,后代的血型组合不仅遵循ABO系统的经典遗传法则,更与Rh血型系统的隐性特征形成复杂交织。这种遗传现象既涉及基础医学的显隐基因传递规律,又关乎临床实践中母婴血型不合引发的溶血风险,在医学遗传学领域具有特殊的研究价值。

ABO血型遗传的显隐规律

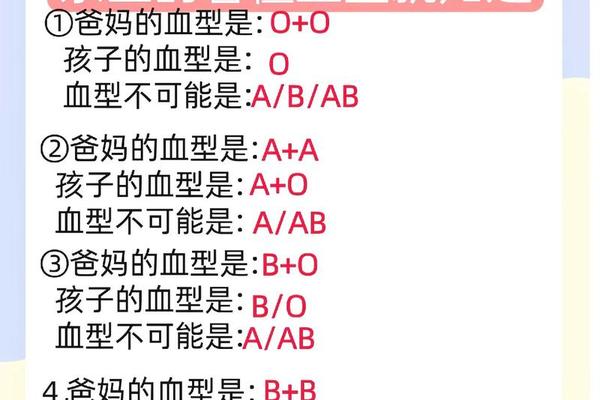

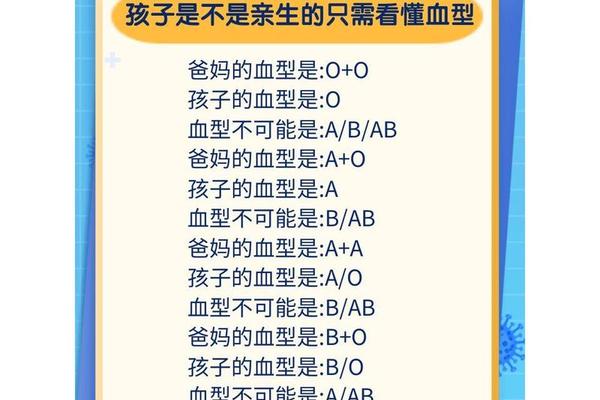

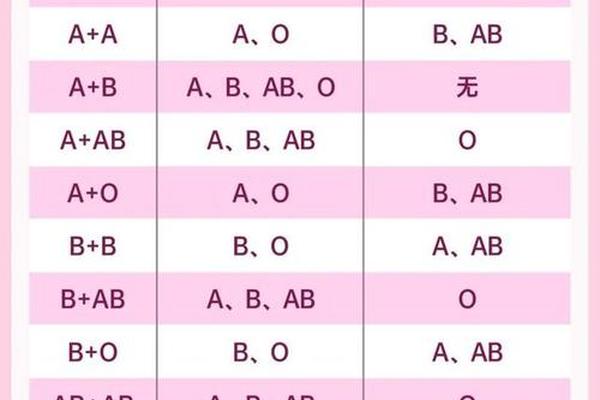

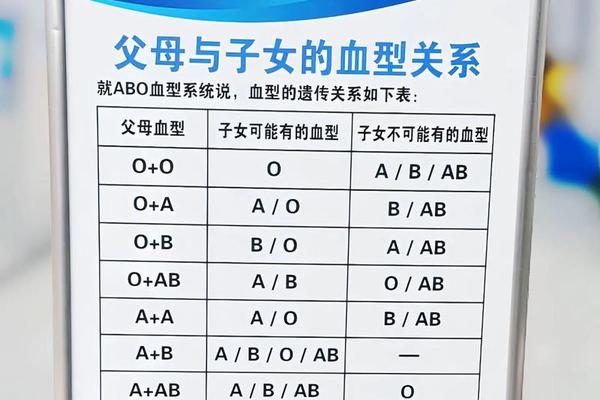

ABO血型系统的遗传基础由9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A型和O型父母的血型组合中,O型血的基因型为纯合隐性(OO),而A型血存在两种可能:显性纯合(AA)或显性杂合(AO)。当A型父母携带AA基因型时,后代必然继承A型血;若为AO基因型,则有50%概率将隐性O基因传递给子女,此时子女血型呈现A型(AO)或O型(OO)各占50%的可能性。

这种遗传模式导致A型与O型父母的子代不可能出现B型或AB型血型。临床统计显示,此类家庭的新生儿中,A型占比约75%,O型约25%。值得注意的是,基因测序技术的进步揭示了个别例外情况——当A型父母携带罕见的顺式AB基因突变时,可能产生违背常规遗传规律的血型表现,但这种概率低于万分之一。

Rh血型的独立遗传体系

Rh血型系统独立于ABO系统存在,由1号染色体上的RHD基因控制。D抗原的存在与否将人群划分为Rh阳性(约99.7%)与Rh阴性(0.3%,即"熊猫血")。A型与O型父母在Rh血型遗传中遵循显性遗传规律:只要父母任一方携带显性D基因,子女即表现为Rh阳性;仅当双方均为隐性纯合(dd)时,子女才会呈现Rh阴性。

Rh血型与ABO系统的遗传呈现正交关系,这意味着A型母亲可能同时是Rh阴性,O型父亲可以是Rh阳性。这种独立性在临床输血中至关重要——ABO系统决定主要抗原匹配,Rh系统则影响抗体产生风险。统计显示,我国汉族人群中,A型Rh阳性占比约30.1%,O型Rh阳性占29.8%,两者组合的Rh阴性概率仅为0.09%。

孟买血型的遗传特殊性

在常规血型检测中,存在一类特殊变异型——孟买血型(Oh型)。这类个体因19号染色体上的FUT1基因突变,导致H抗原缺失,使得常规ABO血型检测呈现伪O型特征。当A型父母中一方携带隐性h基因时,可能诞育出表型为O型但实际携带A基因的子女。

这种上位遗传现象解释了部分"血型不符"的亲子鉴定案例。基因测序数据显示,孟买血型在亚洲人群中的发生率为1/8000,其中约15%的案例会引发ABO血型误判。这提示临床工作者在遇到"违反"遗传规律的血型报告时,需考虑进行H抗原检测或基因测序以排除特殊血型干扰。

母婴血型不合的临床风险

当O型母亲怀有A型胎儿时,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,引发ABO溶血病。流行病学调查显示,此类情况的发生率约为15-20%,但仅2-5%需要临床干预。相较于Rh溶血病,ABO溶血通常症状较轻,主要表现为新生儿黄疸,严重者可能出现贫血或核黄疸。

Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿的风险更为严峻。首胎妊娠时母体产生的抗D抗体会在次胎妊娠时引发强烈的免疫反应,导致胎儿水肿或死胎。我国《临床输血技术规范》建议,所有Rh阴性孕妇在妊娠28周时需接受抗D免疫球蛋白预防治疗,该措施可使新生儿溶血发生率降低83%。

血型遗传的现代研究方向

基因组学的发展正在重塑血型遗传认知。全基因组关联研究(GWAS)已发现12个与血型表达相关的新位点,其中7号染色体上的SLC14A1基因变异被证实会影响H抗原表达强度。基于二代测序的血型基因分型技术,可将血型判断准确率提升至99.99%,特别适用于解决复杂遗传案例。

未来研究将聚焦于三方面:建立中国人群血型基因多态性数据库,开发快速血型基因检测芯片,以及探索血型抗原在免疫调控中的作用。2024年启动的"中华民族血型基因组计划"拟对10万例样本进行深度测序,这将为精准输血医学和疾病易感性研究提供重要数据支撑。

血型遗传规律的研究,既是揭开生命奥秘的基础科学探索,更是保障临床输血安全的重要医学实践。随着基因检测技术的普及,传统血清学方法正逐步向分子诊断升级,这不仅提高了血型判断的准确性,也为解决特殊遗传案例提供了新工具。在临床实践中,建议育龄夫妇进行扩展血型检测(包括Rh因子和H抗原),对于存在溶血风险的家庭,应建立从孕前咨询到新生儿监护的全周期管理方案。血型系统的研究将继续在精准医学时代发挥独特价值,为人类健康提供更深层的保障。