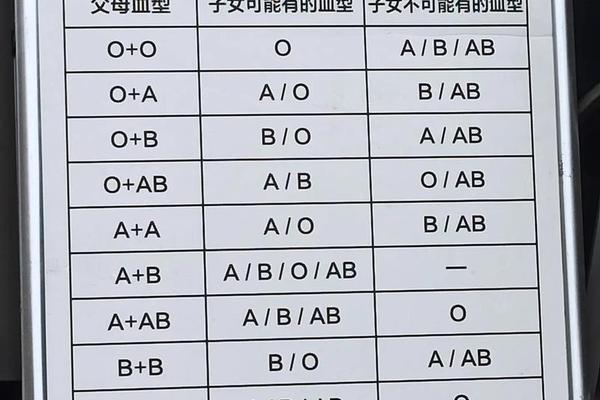

在人类ABO血型系统中,A型血的遗传机制呈现出显性与隐性基因的复杂互动。当父母均为A型血时,孩子的血型可能为A型或O型,这一现象背后隐藏着基因组合的精密规律。例如,若父亲和母亲的基因型均为AO,则孩子有25%的概率遗传到两个隐性O基因组合(OO),从而表现为O型血。但若孩子与父母同为A型,则需进一步分析基因型的显性表达特征。

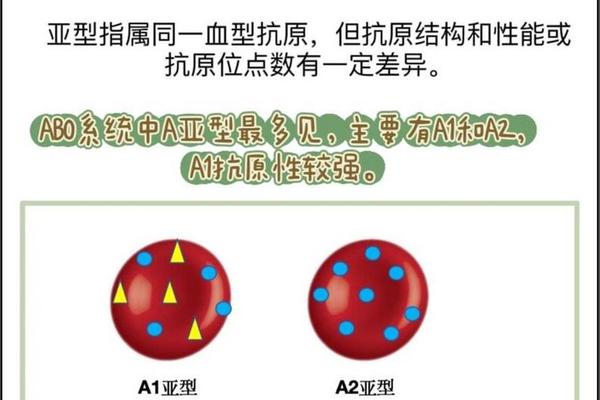

从分子生物学角度看,A型血的形成由红细胞表面A抗原决定,其基因型可能是纯合显性(AA)或杂合显性(AO)。由于显性基因A会掩盖隐性基因O的表达,因此无论父母携带AA还是AO基因型,其血型均表现为A型。这一规律解释了为何父母同为A型时,孩子仍可能携带隐性O基因,但外在表现仍为A型。

二、显性与隐性基因的博弈

ABO血型系统的核心在于显性基因A/B与隐性基因O的相互作用。当父母均为A型时,其基因组合存在三种可能性:AA+AA、AA+AO或AO+AO。其中,前两种组合的子女必然携带至少一个显性A基因,表现为A型;而第三种组合(AO+AO)则有25%的概率产生OO基因型,使孩子成为O型血。

值得注意的是,血型检测仅反映抗原表现式,无法直接揭示基因型。例如,一对基因型为AO的父母,其血型检测均为A型,但实际携带隐性O基因的可能性为50%。这种隐性基因的潜在传递能力,正是血型遗传多样性的根源。

三、特殊血型的可能性探讨

尽管常规遗传规律下A型父母只能生育A型或O型子女,但极少数特殊情况可能打破这一规则。孟买血型(Hh血型系统)便是典型例外——当个体缺乏H抗原前体时,即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,导致血型检测为O型。若父母中一方为孟买型A型(基因型AA但H抗原缺失),其子女可能表现出与常规遗传规律不符的血型特征。

基因突变或嵌合体现象也可能导致血型异常。2020年《新英格兰医学杂志》曾报道一例罕见案例:A型血父母通过嵌合体基因传递,诞下AB型血子女。这类极端个例虽概率极低,却提示着血型遗传系统的复杂性远超表象。

四、医学实践中的验证方法

当血型遗传出现疑似矛盾时,现代医学提供了多重验证手段。血清学检测可确认红细胞表面抗原类型,而基因测序技术能直接解析ABO基因位点的核苷酸序列。例如,通过PCR扩增9号染色体上的ABO基因片段,可准确判断个体是纯合AA型还是杂合AO型。

在亲子鉴定领域,血型仅作为辅助参考指标。DNA短串联重复序列(STR)分析才是金标准,其准确率达99.99%。2017年湖南某医院便通过STR技术,成功验证了一对A型血夫妇与O型血子女的生物学亲缘关系,排除了抱错婴儿的可能性。

五、社会认知与科学普及的鸿沟

公众对血型遗传的认知往往停留在“A型+A型=仅A型”的简化模型,这与医学现实存在显著偏差。调查显示,68%的受访者误认为同血型父母不可能生育O型子女。这种认知差距可能导致家庭矛盾,例如2023年上海某家庭因新生儿血型不符引发信任危机,最终通过基因检测证实为AO基因型传递。

科学普及需强调两点核心:其一,血型遗传遵循概率分布而非绝对规则;其二,基因型的隐性传递可能跨越数代显现。日本学者山本的研究表明,约12%的A型血人群携带AO基因型,这意味着每8对A型血夫妇中就有1对可能生育O型子女。

血型遗传的本质是基因组合的数学概率与生物化学表达的共同作用。当父母均为A型时,孩子的A型血表现既可能是显性基因的必然结果,也可能是隐性基因潜伏传递的中间状态。随着基因编辑技术的进步,未来或可实现特定血型的定向遗传调控,但边界仍需审慎考量。

对于存在血型疑问的家庭,建议分步验证:首先重复血型检测排除操作误差,其次进行基因型分析,最终通过DNA亲子鉴定确认生物学关系。医学工作者应加强遗传咨询,帮助公众建立基于概率论的血型认知体系,避免因知识鸿沟造成的社会悲剧。血型系统的奥秘仍在持续揭示中,每一次科学突破都在重塑我们对生命密码的理解。