血型与性格、婚姻的关系,自20世纪初便成为东亚社会热议的话题。1902年奥地利科学家兰德斯泰纳发现ABO血型系统后,日本学者古川竹二于1927年提出血型性格理论,认为A型血人顺从严谨,AB型血兼具A型与B型特质。这种学说虽被科学界质疑为伪科学,却在民间催生了丰富的婚姻配对理论。尤其在婚恋场景中,A型与A型、A型与AB型的组合常被赋予“平等型”“互补型”等标签,其背后既有文化心理的投射,也折射出社会对婚姻稳定性的深层需求。

二、A型与A型婚姻的静态平衡

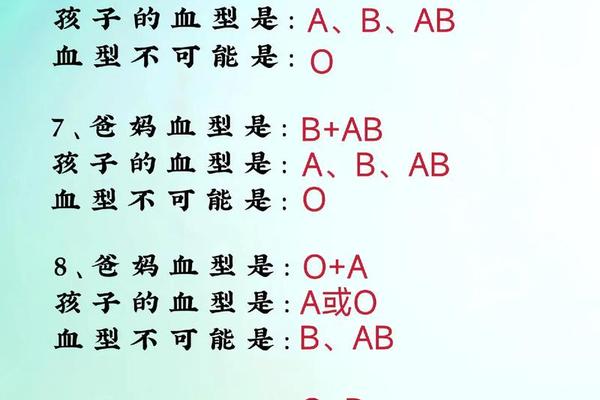

传统血型配对理论将同血型婚姻归类为“平等型”,认为双方思维模式相似,沟通成本低。例如A型血夫妻被认为重视家庭责任,在赡养老人、子女教育等事务中能达成默契。日本学者佐藤达哉的研究指出,A型血人对规则的遵循倾向可能强化这种稳定性,双方在生活习惯、价值观上易形成高度统一。

但这种理论忽视了个体差异的复杂性。2014年日本学者绳田健悟对1万名日美民众的统计分析显示,血型与婚姻质量无统计学关联。台湾学者2005年的研究也证实,A型血人婚姻满意度与血型无关,而与个人情绪管理能力、冲突解决策略密切相关。这说明所谓的“静态平衡”更多源自性格特质的偶合,而非血型决定论。

三、A型与AB型婚姻的动态博弈

在血型命理体系中,A型与AB型被视为“互补型”代表。A型的谨慎与AB型的灵活性形成理论上的互补,如日本婚恋指南常描述这类组合“丈夫深沉有远见,妻子善解人意”。部分支持者认为,AB型血人的双重性格能激活A型血人的创造力,而A型的责任感可弥补AB型的善变。

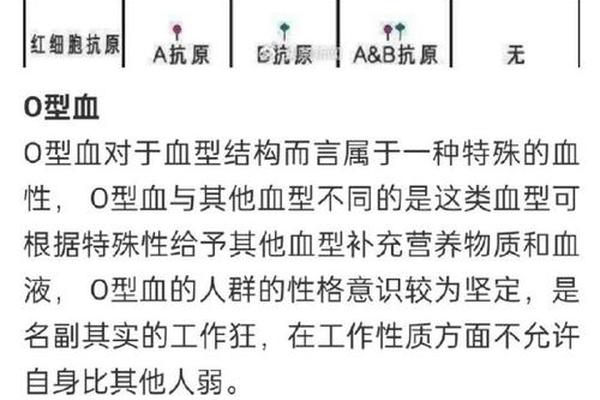

然而这种理想化模型面临现实挑战。ABO血型抗原由第9号染色体基因控制,与性格相关的神经递质系统并无直接关联。瑞典隆德大学2012年发现的新血型系统更揭示,人类血型分类已达35种,远超出传统四型的简单划分。这从遗传学层面解构了AB型作为“混合型”的本质——其抗原表达机制与性格形成机制属于不同维度的生物现象。

四、科学视角下的婚姻建构逻辑

现代心理学研究强调,婚姻质量的核心在于情感联结与冲突管理能力。美国心理学家戈特曼的“爱情实验室”数据显示,成功夫妻的积极互动与消极互动比例需达到5:1,这与血型无关。而所谓“血型冲突”案例,实质是沟通模式差异的具象化表现。例如A型血人追求秩序的特征,若与AB型血人随性风格产生摩擦,实为MBTI人格类型中J(判断)与P(知觉)维度的典型冲突。

分子生物学研究进一步消解了血型决定论的基础。2012年发现的Langereis血型系统证明,红细胞抗原多样性远超想象,用单一抗原系统解释复杂性格如同“用体温计测量智商”。东京女子大学安藤清教授指出,血型偏见可能导致“确认偏误”,即人们主动强化符合预期的行为证据,这种心理机制放大了血型理论的表面合理性。

五、重构婚姻认知的多元路径

面对血型婚配理论的持续流行,学界提出更具建设性的研究方向。信州大学菊地悟建议关注“血型刻板印象”的社会代价,例如日本企业存在的血型歧视。而剑桥大学团队主张将研究转向血型与疾病的关联,如A型血与冠心病、AB型血与血栓风险的正相关性,这些实证研究更能体现血型的医学价值。

对于婚姻实践,心理学家倡导基于“依恋理论”的评估体系。安全型依恋个体无论血型为何,都能建立稳定关系,这与台湾学者2005年发现的“情绪调节能力主导婚姻质量”结论高度吻合。未来研究可探索文化因素如何影响血型理论的传播机制,以及如何通过科普教育消解伪科学认知。

血型与婚姻的迷思,本质是简化复杂人性的认知捷径。尽管A型与A型、A型与AB型的组合被赋予特定文化隐喻,但基因密码与情感密码属于不同维度的生命图景。真正决定婚姻质量的,是双方的情感智慧、价值共鸣与持续成长意愿。科学界呼吁公众以动态、发展的视角看待婚姻关系,将关注点从“血液抗原的偶然组合”转向“心灵契约的主动建构”。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳未曾预料,他对输血医学的突破性贡献,会在百年后被重新解构为一场关于爱情的社会实验。这提醒我们:在探索婚姻奥秘的道路上,既需尊重科学理性,也要守护人性的温度与多样性。