血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅影响着医疗救治和输血安全,更与生育健康息息相关。父母的血型组合不仅决定了孩子的血型可能性,还可能引发新生儿溶血症等潜在风险。本文将从遗传规律、溶血机制及临床应对策略等多个角度,探讨A型血父母的生育特征以及血型不合的生育风险,为科学备孕和孕期管理提供参考。

一、A型血父母的遗传规律

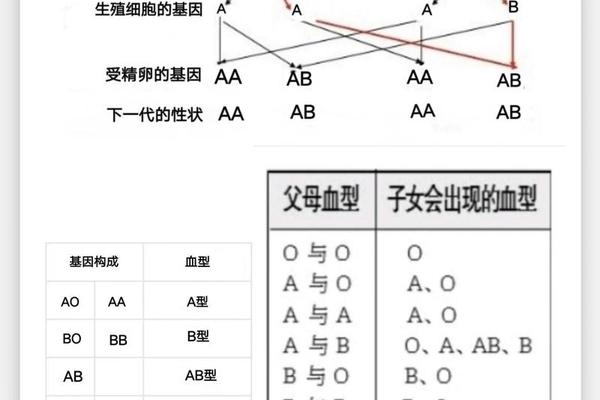

A型血父母生育孩子的血型可能性遵循孟德尔遗传定律。根据ABO血型系统的显隐性规则,A型血的基因型可能是AA(纯合子)或AO(杂合子)。当父母双方均为A型血时,孩子的血型取决于父母基因型的组合。

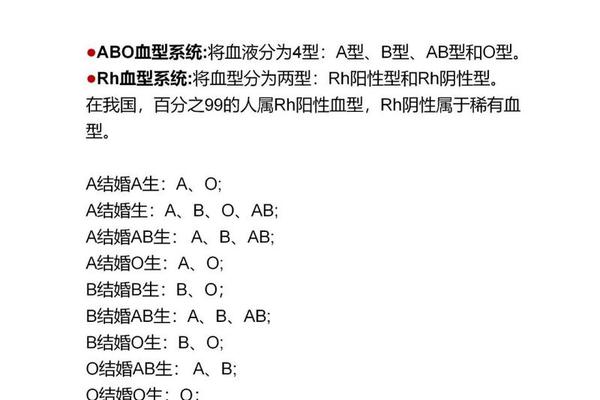

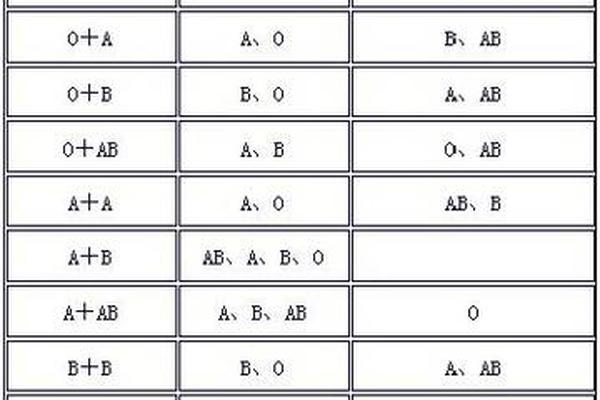

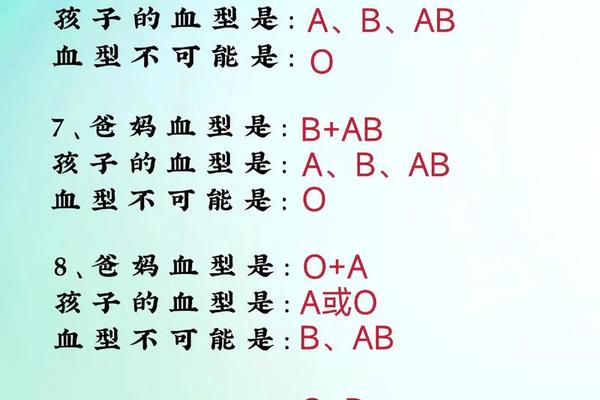

若父母均为AA型,孩子只能从父母各获得一个A基因,表现为A型血(AA)。若其中一方为AA型,另一方为AO型,孩子有50%概率继承A基因形成AA型,50%概率形成AO型,但无论哪种组合,血型均表现为A型。当父母双方均为AO型时,遗传可能性最为复杂:孩子有25%概率获得两个O基因(OO型,表现为O型血),50%概率为AO型(A型血),25%概率为AA型(A型血)。A型血父母生育的孩子可能为A型或O型血,但不会出现B型或AB型血。

这一结论得到临床数据的支持。根据湖南省郴州市中心血站的研究,父母均为A型血的组合中,孩子出现O型血的概率约为6.25%。这种现象源于隐性基因O的表达需要父母双方均传递O基因,而A型血人群中有相当比例携带AO基因型。值得注意的是,极少数情况下可能因基因突变出现异常血型,但概率不足万分之一。

二、新生儿溶血症的风险因素

血型不合导致的母婴免疫反应是新生儿溶血症的核心机制。当母体血液中的抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞时,可能引发溶血性黄疸、贫血甚至神经系统损伤。

1. Rh血型系统不合

Rh阴性(俗称"熊猫血")母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能产生抗D抗体。首胎妊娠时,胎儿红细胞进入母体的概率较低,风险相对较小;但第二胎若仍为Rh阳性,母体抗体效价显著升高,导致胎儿红细胞大量破坏。我国汉族Rh阴性人群仅占0.3%,但在乌孜别克族等少数民族中比例可达5%以上。临床案例显示,未经干预的Rh溶血患儿血清胆红素可达390μmol/L以上,需通过换血治疗挽救生命。

2. ABO血型系统不合

O型血母亲与非O型父亲组合存在ABO溶血风险。当母亲为O型血,父亲为A/B/AB型时,胎儿可能继承A或B抗原。母体产生的抗A/B抗体通过胎盘引发溶血,但因其多为IgM型大分子抗体,实际发生率约为2%-2.5%,且症状通常较Rh溶血轻微。值得注意的是,A型血父母虽不会直接导致ABO溶血,但若母亲为O型而父亲为A型,仍有溶血风险。

三、血型不合的预防与管理

现代医学已建立完整的血型不合管理策略。孕前血型筛查是首要环节,建议所有备孕夫妇进行ABO和Rh血型检测。对于Rh阴性孕妇,可在妊娠28周和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体产生。

孕期监测方面,抗体效价检测至关重要。A型血孕妇若为Rh阴性,需定期检测抗D抗体效价;O型血孕妇则应关注抗A/B抗体水平。分子生物学技术的发展使得通过母体外周血游离DNA进行胎儿血型预测成为可能,这种方法无创且准确率超过99%。对于已发生溶血的病例,宫内输血和出生后蓝光照射、换血疗法可有效控制病情。

四、临床争议与特殊案例

尽管血型遗传规律明确,临床仍存在特殊案例引发讨论。例如"顺式-AB"遗传现象中,父母为O型和AB型却生育出AB型后代,这源于基因重组导致A、B抗原共同表达。孟买血型等稀有血型系统的存在,提示常规血型检测可能存在盲区。2017年报道的父子血型不符案例显示,传统血清学检测可能因亚型抗原弱表达造成误判,需结合基因检测确诊。

近年来精准输血技术的发展为血型不合管理提供新思路。Rh血型系统的C、c、E、e抗原匹配技术可将输血反应发生率降低至0.01%以下。对于造血干细胞移植等特殊需求,全血型系统匹配(包括Kell、Duffy等次要血型)成为新的临床标准。

血型遗传与生育健康的关联性体现了生命科学的精妙。A型血父母的生育特征遵循显隐性遗传规律,而血型不合引发的溶血风险则凸显免疫系统的复杂性。随着基因编辑技术和无创产前检测的进步,未来可能实现胎儿血型的早期干预和精准调控。建议育龄夫妇重视孕前血型筛查,高危群体加强孕期监测,医疗机构则应推进稀有血型库建设和快速检测技术研发,共同构建更安全的生育保障体系。