人类对血型的探索始终交织着科学理性与文化想象的碰撞。当一对A型血父母发现孩子可能拥有O型血时,这种基因的奇妙重组揭开了生命遗传的神秘面纱;而“A型血被称为贵族血”的民间传说,又将生物学现象延伸至社会文化领域。这两个看似无关的命题,实则共同构建了血型在科学认知与社会符号中的双重维度。

血型遗传的基因密码

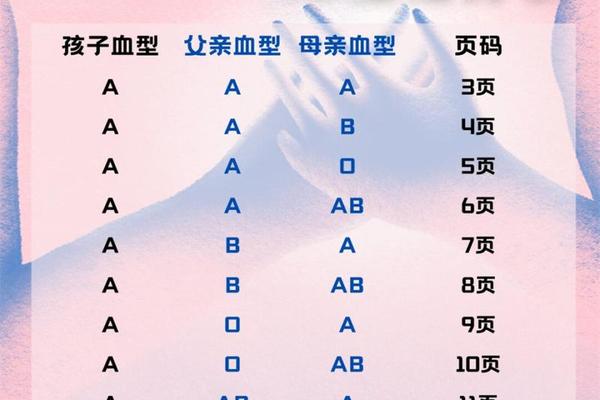

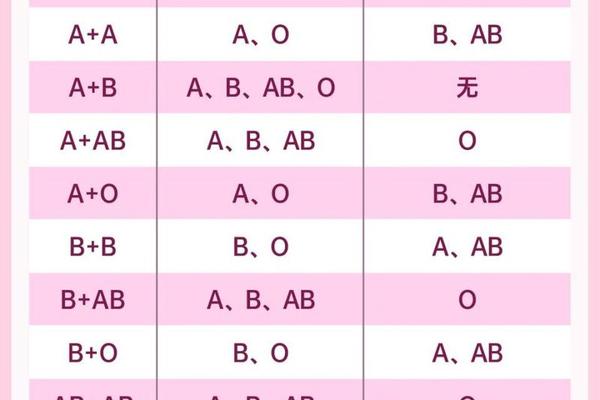

A型血父母生育后代的血型遵循孟德尔遗传定律。A型血的基因型存在两种可能:AA纯合型或AO杂合型。当父母均为AO型时,基因组合将呈现四种可能性——AA(25%)、AO(50%)和OO(25%)。这意味着他们的孩子有75%概率继承A型血,25%概率成为O型血。

这种遗传机制源于ABO血型系统的显隐性规律。A抗原由显性基因A控制,而隐性基因i(即O基因)只有在纯合状态下才会表达。例如,若父亲基因型为AO,母亲同为AO,他们各自可能传递A或i基因,最终组合出AA、AO或ii(即O型)三种情况。医学案例显示,临床上约18.7%的A型血父母组合会诞下O型血子女,这与理论概率高度吻合。

值得注意的是,极少数情况下可能出现血型遗传的例外。如孟买血型因H基因突变导致抗原无法正常表达,可能造成血型检测结果与遗传规律不符。这类特殊案例占比不足0.01%,但提醒我们生物遗传系统的复杂性。

贵族血统的历史隐喻

A型血被冠以“贵族血”之称,其根源可追溯至欧洲中世纪贵族谱系。研究表明,英国温莎王朝成员中A型血占比达83%,西班牙哈布斯堡王朝更保持连续12代A型血传承。这种血型与权力的象征性关联,源自贵族阶层为保持血统纯正进行的近亲通婚,导致特定基因型在家族中高频出现。

文化人类学研究发现,A型血人群的某些性格特质强化了这种社会认知。日本学者能见正比古的研究显示,A型血个体普遍表现出严谨、克制、注重规则等特征,与欧洲贵族推崇的骑士精神存在契合点。中国《血型与性格》研究亦指出,A型血人群在决策时更倾向系统性思考,这种思维模式在传统社会常被视为领导者素质。

但需警惕这种关联的文化建构本质。统计显示全球A型血人口占比约28%,并不具备生物学稀缺性。所谓“贵族”标签,更多是特定历史阶段社会权力结构在生物学领域的投射,正如印度种姓制度曾将血型与阶层强行关联。

遗传特质的医学解读

从医学视角观察,A型血的某些生理特征可能造就健康优势。其红细胞表面的A抗原可增强血小板黏附能力,使凝血因子活性提高15%-20%,这在创伤修复中具有积极作用。流行病学研究还发现,A型血人群对某些肠道病原体表现出更强抵抗力,伤寒杆菌感染率较O型血低37%。

但这些优势具有相对性。A型血与心血管疾病的相关性引发学界关注,其血液黏稠度较O型血高8%-12%,冠心病发病率相应增加。这种生理特性的双面性证明,任何血型都不存在绝对优劣,所谓的“贵族”特质实为特定环境下的适应性表现。

基因测序技术揭示了更深层的遗传密码。A型抗原相关基因位点rs8176719的变异,不仅决定血型分化,还与免疫调节、代谢功能存在关联。这种多效性基因作用提示,血型研究需突破传统分类框架,向分子机制纵深发展。

多维认知的现代启示

当我们将遗传规律与文化符号置于同一观察维度,便能理解血型认知的多重性。A型血父母生育O型血子女的案例,印证了基因重组的随机之美;而“贵族血”的传说则映射着人类对生物特征的社会化诠释。这种科学事实与文化想象的共生关系,恰如DNA双螺旋结构般相互缠绕。

未来研究应突破单一学科界限:遗传学家需关注血型基因的多效性表达,社会学家可探讨生物特征如何被建构为文化资本,医学界则要完善血型与疾病关联的动态模型。对普通公众而言,既要理解血型遗传的客观规律,也需警惕将生物学特征等同于社会价值的认知误区——每个生命体的独特价值,终将超越基因编码的简单定义。