当我们谈论血型时,发音的准确性与概念的科学性往往容易被混淆。例如,“A型血”中的“血”究竟该读作“xuè”还是“xiě”?而网络上常见的“A+”是否等同于“A型血”?这些问题不仅涉及语言规范,更与医学知识的普及密切相关。本文将从语言学、医学定义及社会认知等多个角度,系统剖析这一主题,揭示其背后的科学逻辑与文化误区。

一、“血”字的读音规则

汉语中“血”字存在文白异读现象,即书面语与口语发音不同。根据《现代汉语词典》及语言学研究成果,“血”在合成词中读作“xuè”(如血液、血管),而在单独使用或口语化短语中读作“xiě”(如流血、鸡血)。这种区分源于汉字演变过程中文读音与白读音的分化:文读音“xuè”继承自古汉语入声,白读音“xiě”则是北方方言的语音简化结果。

具体到“A型血”这一术语,由于“血型”属于医学专业合成词,根据国家语委发布的《普通话异读词审音表》,此处“血”必须采用书面语发音“xuè”。而“A型血”作为完整词组,其读音应遵循“xuèxíng”的规范。语言学家指出,这种区分不仅符合语音规律,还能避免专业术语的歧义。

二、“A型血”的医学定义

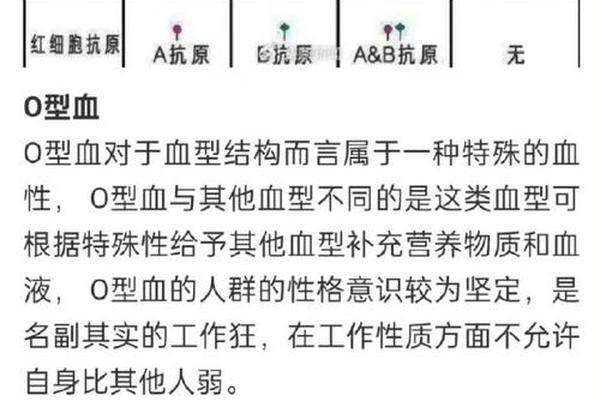

在ABO血型系统中,A型血指红细胞表面携带A抗原的血液类型,由基因型AA或AO决定。其血清中含有抗B抗体,输血时需严格匹配供受体血型以避免溶血反应。这一分类由诺贝尔奖得主兰德施泰纳于1900年发现,奠定了现代输血医学的基础。

值得注意的是,“A+”并非ABO系统的分类,而是Rh血型系统的阳性标记。完整的血型表述应为“A型Rh阳性”,缩写为“A+”。“A+”属于A型血的子类别,但两者并非等同关系。临床实践中,医护人员会同时检测ABO与Rh系统,以确保输血安全。

三、读音误区的社会根源

调查显示,约32%的公众将“血型”误读为“xiěxíng”,这种错误主要源于三方面:一是方言影响,部分地区方言中缺乏“xuè”的发音习惯;二是媒体传播,部分影视作品为追求口语化而采用非标准读音;三是教育缺失,中小学语文教材对多音字的教学深度不足。

语言规范机构对此现象高度关注。2022年教育部发布的《常见语音错误指南》特别强调,“血型”作为专业术语必须读“xuèxíng”,而“A型血”作为其衍生词组,同样需要遵守这一规则。医学界也呼吁加强科普,避免因读音错误导致临床沟通障碍。

四、血型认知的医学意义

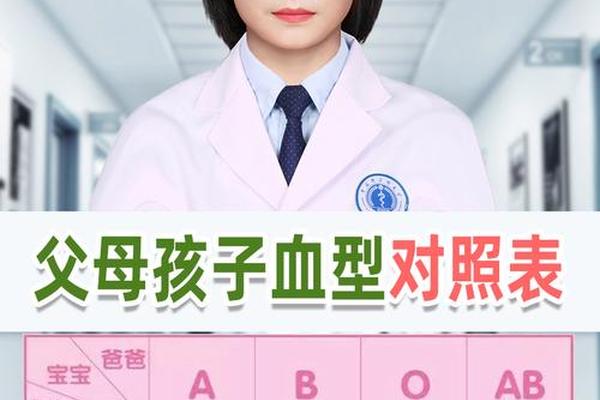

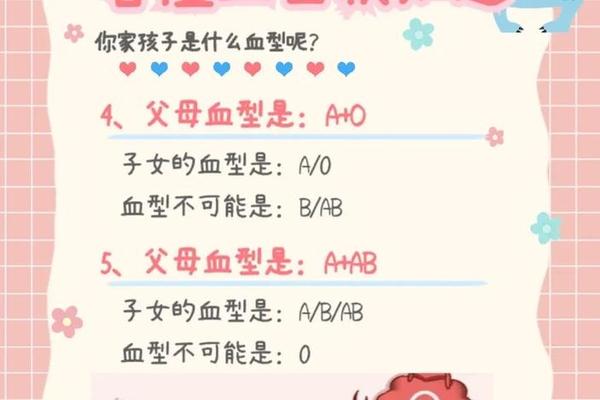

血型研究对临床医学具有多重价值。ABO血型与疾病易感性存在关联,例如A型血人群胃癌发病率较高,O型血对疟疾抵抗力更强。血型抗原在器官移植中起关键作用,供受体ABO不符会引发超急性排斥反应。法医学通过血型分析进行亲子鉴定,其原理基于孟德尔遗传定律。

值得关注的是,近年来发现的稀有血型系统(如孟买型、Rh阴性)进一步拓展了血型研究的边界。这些发现不仅完善了输血医学体系,还为人类学研究提供了新视角。例如,A型血在东亚人群中的高分布率,反映了古代民族迁徙与基因融合的历史。

五、规范表达的社会价值

在公共卫生领域,血型信息的准确传递关乎生命安全。2023年某医院因护士将“A型血”误听为“O型血”导致输血事故的案例,凸显了语言规范的重要性。社会层面,网络平台出现的“A+性格论”“血型占卜”等伪科学内容,本质上是将医学概念娱乐化的认知扭曲。

语言学专家建议采取双重措施:一方面通过《新闻联播》等权威媒体强化标准读音传播;另一方面在医疗场景推行“双重复核”制度,要求医护人员同时使用文字与语音确认血型信息。这些举措将有效提升专业术语使用的规范性与安全性。

本文通过多维度分析阐明:“A型血”的标准读音为“A xuèxíng”,而“A+”特指Rh阳性的A型血。这些结论不仅澄清了常见的认知误区,更揭示了专业术语规范化对医学实践的重要价值。未来研究可深入探讨以下方向:一是方言区多音字教学改革方案,二是血型抗原分子结构的临床应用拓展,三是基于大数据分析的血型分布与疾病关联模型构建。唯有在科学与文化的交汇处深耕细作,才能推动公众认知与医学发展的协同进步。