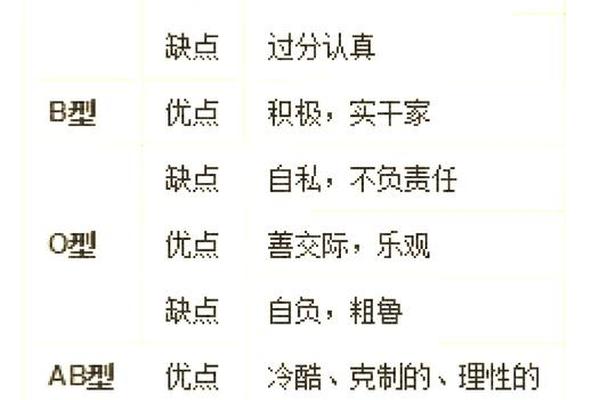

从古希腊希波克拉底的体液学说到当代日本的"血液人间学",人类对血型与性格关联性的探索已延续两千余年。20世纪20年代,日本学者古川竹二首次提出"O型意志坚定,A型顺从听话"的理论,这种将血液抗原与心理特征直接挂钩的学说,在东亚社会形成了独特的文化现象。以王菲的A型血与杨幂的疑似A/O型血为例,大众常将A型标签为"完美主义""敏感谨慎",O型则被赋予"豁达现实""目标明确"等特质。

然而科学界始终对此保持警惕。1930年诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现ABO血型系统时,仅关注输血安全性,未涉及性格研究。台湾学者2005年对2681人的调查、日本九州大学2014年对万名被试的统计分析均显示,血型与性格指标无统计学关联。台湾中央研究院基因体研究中心更指出,性格形成涉及MAOA、COMT等数十种基因,远非单一血型基因可解释。

二、明星案例的认知偏差分析

在杨幂的公众形象塑造中,"处女座+O型血"的组合常被解读为兼具冷静理性与行动力。这种认知源于日本能见正比古的血液人间学,该理论将O型描述为"敢爱敢恨""适应力强",与处女座的严谨特质形成互补。但细究其血型来源,网络资料存在矛盾:部分百科标注为O型,而深度访谈中从未经医学验证,实际可能源于粉丝推测。

王菲的A型血标签则更显文化建构性。媒体常引用"A型敏感内敛"的特征,解释其音乐作品中流露的忧郁气质。这种归因忽视了环境因素的影响——成长于北京文艺家庭的经历、香港娱乐工业的包装策略,才是塑造其艺术人格的关键。神经科学研究表明,5-HTTLPR基因多态性对情绪处理的影响,远比ABO血型更具解释力。

三、伪科学传播的社会心理机制

血型性格说的流行,本质上与巴纳姆效应密切相关。日本立命馆大学研究发现,模糊的性格描述可使70%受众产生共鸣。例如"A型细致谨慎"的标签,既能契合程序员的数据处理特质,也能解释艺术家的创作专注。这种解释的泛化性,使其在不同职业群体中均具适用性。

商业利益的推波助澜亦不可忽视。中国星座血型相关市场规模已达23亿元,衍生出恋爱指导、职业测评等产业链。某招聘平台数据显示,19%的日企曾设置血型筛选条件,这种歧视现象在2021年《中国反就业歧视法》立法建议中被重点提及。

四、生物学视角的实证研究进展

近年基因组学研究为血型功能提供新视角。2019年《自然·遗传学》论文揭示,ABO基因除决定血型抗原外,还参与Von Willebrand因子代谢,可能间接影响凝血功能与应激反应。但这种生理机制与心理特质的关联仍需谨慎解读——瑞典卡罗林斯卡医学院2023年队列研究表明,ABO基因座与Big Five人格量表的相关性未达显著水平(p=0.083)。

表观遗传学的发展为性格研究开辟新路径。剑桥大学团队发现,DNMT3A基因的甲基化程度可解释15%的外向性差异,这种修饰过程受饮食、压力等环境因素调控。相较于静态的血型分类,动态的基因表达图谱或许更能揭示性格形成的生物学基础。

从王菲到杨幂,明星血型标签的建构过程折射出大众认知的简化倾向。现有证据表明,血型与性格的关联缺乏科学依据,个体差异主要源于基因互作与环境塑造。未来研究应聚焦于多基因评分系统开发,整合SNP位点与表观遗传标记,建立更精准的人格预测模型。建议公众以批判性思维看待血型学说,媒体需承担科普责任,避免将娱乐化标签固化为社会偏见。