人类血型的遗传始终是生物学与医学领域的热点话题。当父母分别为A型和B型血时,孩子的血型可能呈现出A、B、AB或O四种类型,这种看似矛盾的遗传现象背后,隐藏着复杂的基因显隐规律与重组机制。通过分析ABO血型系统的遗传学原理,我们不仅能理解子女血型的来源,还能揭示基因传递的随机性与多样性本质。

ABO血型的遗传机制

血型的形成源于第9号染色体上的三个基因——A、B和O。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母分别为A型(基因型可能为AA或AO)和B型(基因型可能为BB或BO)时,子女将分别从父母处各获得一个基因片段。

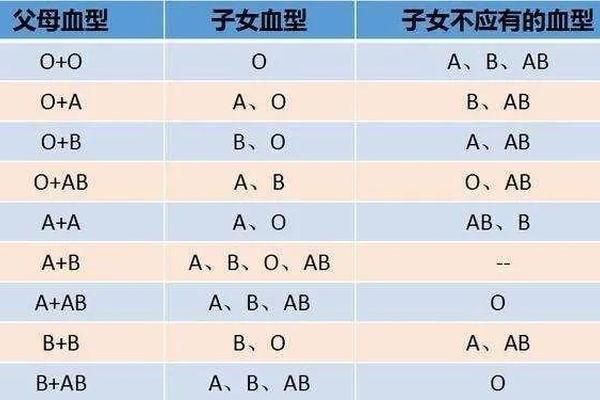

例如,若父亲为AO型,母亲为BO型,子女的基因组合可能出现AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。这种情况下,孩子的血型既可能继承父母的显性基因(A或B),也可能通过隐性基因重组出现O型,甚至因双显性基因结合形成AB型。这种遗传模式表明,子女的血型并非单纯“继承”某一方,而是基因随机分配的结果。

显性基因的优先表达特性在此过程中起关键作用。即便父母携带隐性O基因,只要存在A或B基因,血型仍会表现为显性特征。只有当两个隐性O基因相遇时,才会出现O型血。这种机制解释了为何父母均为显性血型时,子女仍可能出现隐性血型。

血型组合的概率分析

根据孟德尔遗传定律,A型(AO)与B型(BO)父母生育子女时,血型概率呈现特定分布。基因配对可能出现AB(25%)、AO(25%)、BO(25%)和OO(25%)四种组合,对应AB型、A型、B型和O型四种血型。这种均等概率打破了“血型必然遗传强势基因”的认知误区。

实际统计数据显示,在东亚人群中,A型与B型父母的子女血型分布呈现微小差异:AB型约占28%,A型26%,B型27%,O型19%。这种偏差源于群体基因库中O型基因的高频分布,导致隐性基因相遇概率提升。遗传学家贝尔斯泰的研究指出,原始人类O型基因占比高达90%,现代人群的基因多样性是长期进化过程中突变积累的结果。

医学诊断中的实践意义

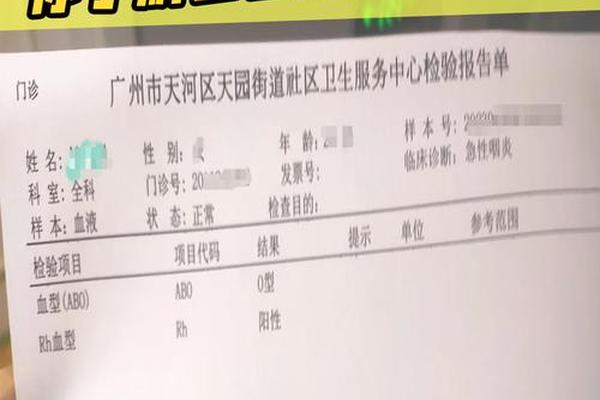

血型遗传规律在临床医学中具有重要应用价值。当父母血型与子女不符时,可能引发家庭矛盾。例如A型与B型父母生育O型子女的情况,表面看似违背遗传规律,实则符合AO-BO基因组合的隐性表达特征。此时需通过基因检测明确父母是否为杂合型(AO/BO),而非单纯依据表观血型判断亲子关系。

在产科领域,血型遗传预测对新生儿溶血病防治至关重要。若母亲为O型血,父亲为A/B/AB型时,胎儿可能因遗传显性抗原引发母体免疫反应。提前进行血型概率评估与抗体效价检测,可有效降低溶血风险。研究显示,此类组合的ABO溶血发生率约为20%,其中40%案例出现在初产妇中,这与传统认知中“第一胎安全”的假设形成鲜明对比。

特殊血型的遗传变异

极少数情况下,A型与B型父母可能生育出孟买型或伪O型血子女。孟买型个体因缺乏H抗原,常规血型检测显示为O型,但实际携带AB基因,这种罕见血型在印度人群中的发生率约为0.0004%。基因突变也可能导致血型表达异常,日本学者曾报道过A204血型等位基因的全球首例,这种突变使红细胞抗原呈现特殊结构。

针对这些特殊案例,现代医学采用基因测序技术进行精准鉴别。2024年我国建立的稀有血型数据库已收录超过200种变异血型,通过全基因组关联分析(GWAS),科学家发现Hh、Lewis等血型系统与ABO基因存在连锁遗传现象,这为解释异常血型提供了新视角。

ABO血型遗传的本质是显隐基因的动态重组过程。父母血型为A型与B型时,子女血型的多样性既符合孟德尔遗传定律,又受到群体基因频率与罕见变异的影响。这一现象提示我们:生物学规律既存在普遍性框架,也包含个体化差异。未来研究需加强全基因组测序技术在血型分析中的应用,同时建立更完善的稀有血型预警机制。对于普通家庭而言,理解血型遗传的复杂性,既能消除因知识盲区引发的误解,也能为优生优育提供科学指导。