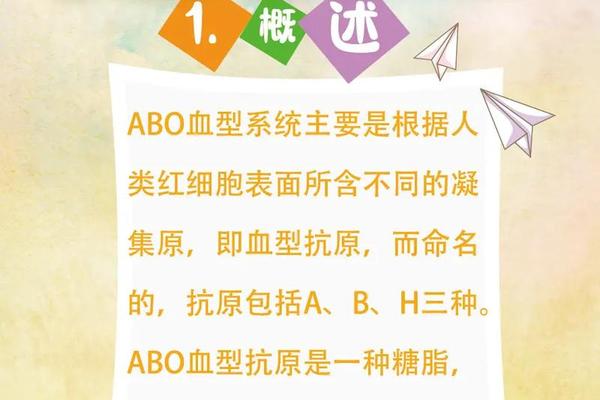

在人类对血液的探索中,ABO血型系统始终是医学与文化的交汇点。AB型血作为该系统中唯一兼具A、B抗原的特殊存在,既承载着生物学上的独特密码,又裹挟着"贵族血"的浪漫想象。这种血型仅占全球人口的9%左右,在中国大陆地区的比例更降至7%,其稀缺性与生物学特性共同编织出跨越科学与人文学科的双重叙事。

一、AB型血的遗传密码

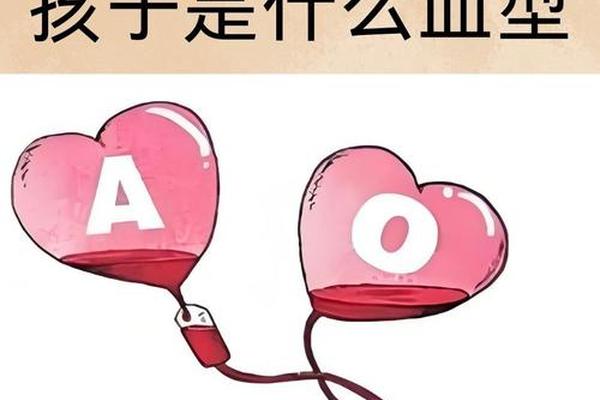

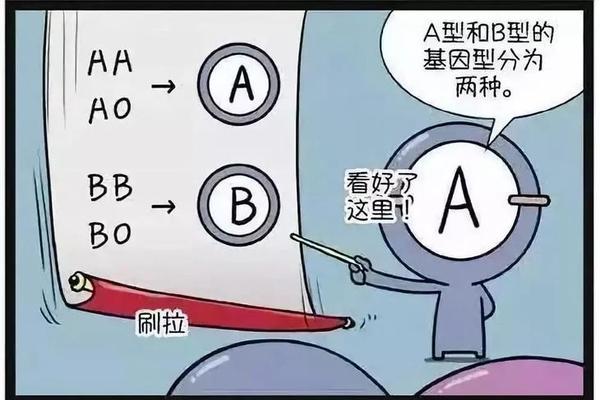

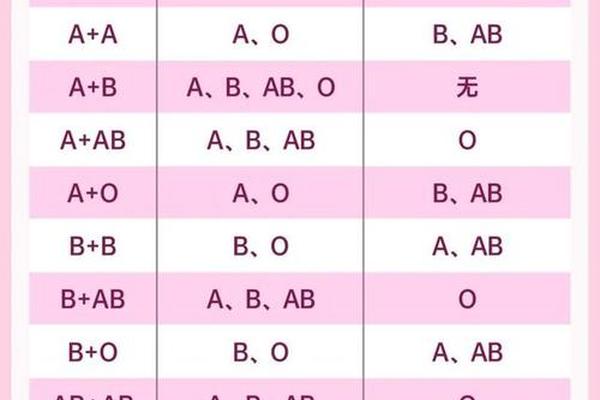

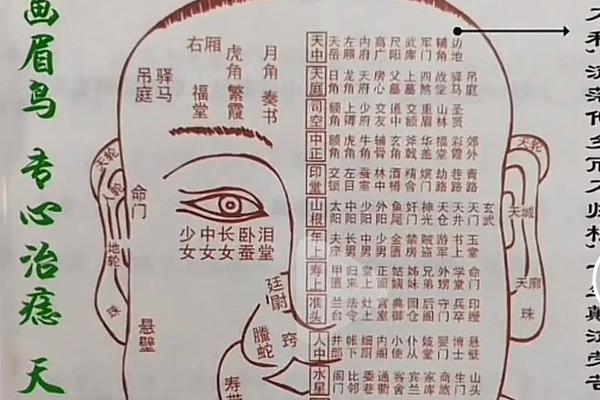

ABO血型系统由奥地利科学家兰德施泰纳于1902年发现,其遗传规律揭示了血型判断的奥秘。当父母分别携带A(IA)和B(IB)显性基因时,子女有25%概率形成AB型血,这种基因重组犹如生命密码的随机碰撞。血清学研究表明,AB型红细胞表面镶嵌着A、B两种糖基转移酶,而血浆中却缺乏抗A、抗B抗体,这种"兼容并蓄"的生物学特性,使其成为医学上唯一的"万能受血者"。

在输血实践中,AB型血的兼容性呈现出两面性:紧急情况下可接受所有血型的红细胞输入,但若需输注血浆时则必须严格同型匹配。这种特性既赋予其医疗优势,也带来血液资源调配的特殊挑战。日本学者研究发现,AB型血人群血小板黏附功能存在异常的概率较其他血型高15%,这种微妙的生理差异提示着更深层的分子机制有待揭示。

二、"贵族血"的文化建构

贵族血"称谓的流行,始于20世纪30年代日本学者古川竹二提出的血型性格学说。该理论认为AB型血融合了A型的细致与B型的开放,形成"理性与神秘交织"的贵族气质。社会心理学研究显示,在血型文化盛行的东亚地区,约68%的受访者会将AB型血与"高智商""创造力"等标签关联,这种认知偏差已渗透到婚恋择偶、职场招聘等社会领域。

医学界对"贵族血"的解读则更具实证色彩。2023年《输血医学杂志》的荟萃分析指出,AB型人群的IgE抗体水平较其他血型低23%,在过敏性疾病发病率上表现出优势。但剑桥大学团队通过全基因组关联研究(GWAS)发现,所谓的"贵族特质"与ABO基因位点并无显著相关性,反而发现该群体冠心病风险增加23%,这些矛盾数据揭示出血型标签的片面性。

三、科学争议与反思

针对血型决定论,全球32个研究机构在2019年发起"血液密码计划"。该项目对14万份样本的追踪显示,AB型血与性格特质的相关性系数仅为0.07,远低于统计学显著性阈值。日本九州大学2024年的跨文化研究发现,当受试者不知晓自身血型时,其行为特征与血型标签的匹配度骤降至随机水平,这有力证伪了血型性格说的科学基础。

从公共卫生视角审视,过度强调"贵族血"概念可能引发医疗资源分配失衡。我国血库数据显示,AB型血浆制品短缺率达37%,但红细胞库存却常处于盈余状态。这种结构性矛盾提示,公众教育需加强血型知识的科学传播。新加坡国立医院自2022年起推行"血型去标签化"运动,将血型信息从病历首页移至附录,有效降低了临床决策中的认知偏差。

在基因组学飞速发展的今天,ABO血型系统仍是窥探生命奥秘的重要窗口。2024年《自然·遗传学》刊文揭示,AB型人群的FUT2基因甲基化水平异常,这可能解释其消化性溃疡发病率较O型血低19%的现象。而斯坦福大学正在进行的"血液生态位"研究,则试图阐释不同血型与肠道菌群互作的分子机制,为个性化医疗开辟新路径。

当我们拨开"贵族血"的浪漫迷雾,看到的应是生命科学的本真图景。AB型血既非贵族勋章,也非健康诅咒,而是人类遗传多样性的自然呈现。未来研究应聚焦于建立血型与疾病的精准关联模型,而非执着于构建虚幻的文化标签。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码,终究要用科学的语言破译。