要理解“A型血是A+还是A-”这一问题,需从人类血型系统的分类逻辑切入。血型的划分基于红细胞表面抗原的差异,其中ABO系统与Rh系统是最核心的分类标准。ABO血型系统将血液分为A、B、AB、O四型,由红细胞表面是否存在A或B抗原决定。例如,A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;而Rh系统则根据是否含有D抗原分为Rh阳性(+)或阴性(-)。“A+”表示该个体在ABO系统中为A型,Rh系统中为阳性;而“A-”则为A型且Rh阴性。

这种双重分类的意义在于指导临床输血安全。ABO血型不匹配会导致严重溶血反应,而Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能因免疫系统产生抗D抗体而威胁后续输血或妊娠安全。例如,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能因母婴血型不合引发新生儿溶血病。明确“A+”或“A-”的完整标注,是医疗实践中避免致命风险的关键步骤。

二、A型血的遗传与表达机制

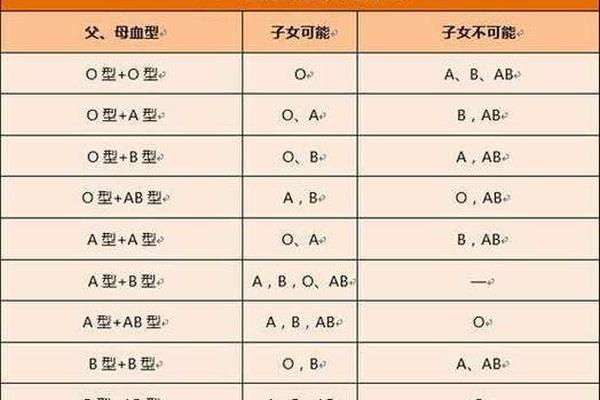

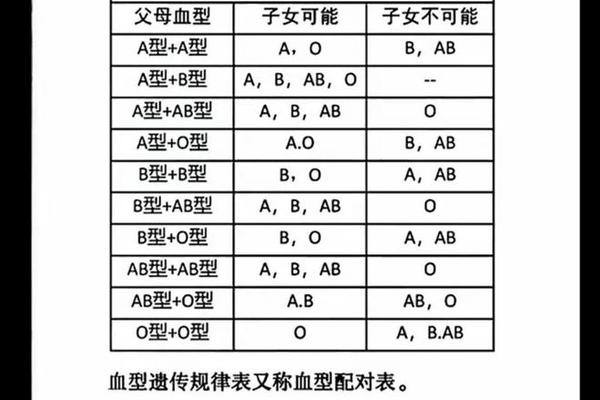

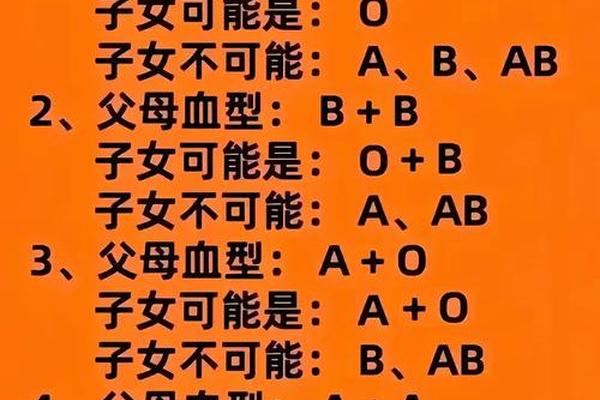

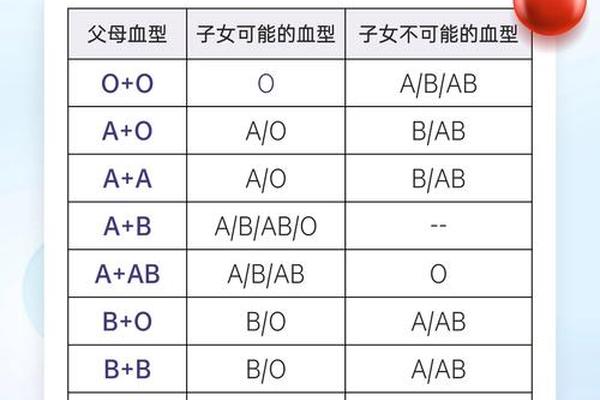

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由父母双方提供的等位基因共同决定。ABO血型的基因型包括显性基因IA、IB和隐性基因i。A型血的基因组合可能是IAIA(纯合型)或IAi(杂合型),而Rh血型的阳性或阴性则由是否携带D抗原基因决定。若父母一方为A+(IAIA或IAi且携带D抗原),另一方为O型或B型,子女可能继承A型特征。

值得注意的是,Rh阴性属于隐性遗传,只有当个体从父母双方均遗传到隐性基因(dd)时才会表现为Rh阴性。例如,若父母一方为A+(Dd),另一方为A-(dd),子女有50%概率为A+,50%为A-。这种遗传复杂性解释了为何同一家庭中兄弟姐妹的血型可能差异显著,也凸显了血型鉴定在法医学和亲子关系分析中的参考价值。

三、A型血的临床意义与健康关联

从医学角度看,A+与A-的差异不仅影响输血兼容性,还与疾病风险存在微妙关联。研究显示,A型血人群的凝血功能较强,其血液中von Willebrand因子水平较高,可能导致血栓形成倾向。一项针对60万人的研究发现,A型血个体在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,可能与血小板活性增强有关。

这种风险需辩证看待。A型血并非疾病宿命的标志,而是综合环境、生活方式后的统计学倾向。例如,A型血与胃癌的关联性在亚洲人群中更显著,但高盐饮食、幽门螺杆菌感染等环境因素的作用更为直接。对于Rh阴性(A-)人群,虽然仅占全球人口的约15%,但其“熊猫血”特性要求建立个人血型档案,以便紧急情况下快速匹配血源。

四、社会文化中的认知误区与科学进展

公众对血型的认知常受非科学观念影响,例如将血型与性格、命运强行关联。日本学者古川竹二于1927年提出的“血型性格论”缺乏实证支持,却被广泛传播。事实上,血型由抗原类型决定,与神经系统无直接关联,所谓“A型人严谨保守”等说法属于文化建构。

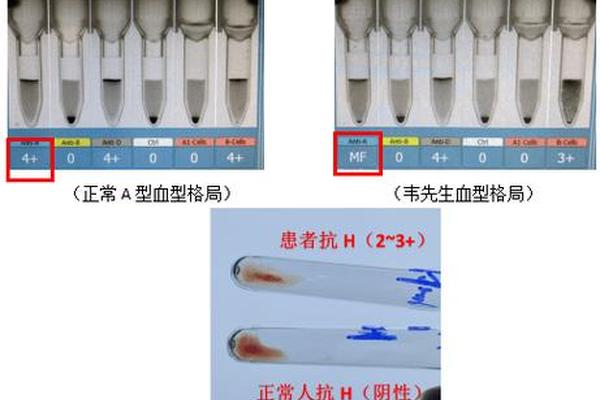

科学界正致力于突破血型限制。2025年,中国学者吴国球团队通过酶催化技术,成功将A型红细胞转化为通用O型血,转化率超过99%。该技术通过去除A抗原的N-乙酰半乳糖胺,使改造后的红细胞可安全输注给任意血型患者,有望缓解Rh阴性血源短缺问题。这一突破表明,未来血型的临床意义可能从“分类标签”转变为“可编辑的生物特性”。

A型血的“+”与“-”本质是ABO与Rh两大血型系统的叠加标识,其科学内涵远超出日常认知。从遗传机制到临床风险,从输血安全到疾病预防,完整理解血型需要多维度视角。当前研究已揭示血型与健康的统计学关联,但仍需深入探索其分子机制,例如A抗原与免疫微环境的相互作用。

建议公众以理性态度看待血型:一方面,A型血个体可针对性加强心血管健康监测;无需对“中风风险增加16%”等数据过度焦虑,毕竟生活方式的影响权重更高。未来,随着基因编辑和人工血液技术的发展,血型对医疗实践的限制或将逐步消解,但对其生物学本质的探索仍将是生命科学的重要命题。